○文書の左横書きの実施に関する規程

昭和36年3月10日

庁達第1号

(実施範囲)

第1条 左横書きを実施する文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての文書とする。

(1) 法令により特に様式を縦書きと定められたもの

(2) 他の官公庁で特に様式を縦書きと定めたもの

(3) その他特に市長が縦書きを必要と認めたもの

(実施期日)

第2条 文書の左横書きは、昭和36年4月1日から実施する。

(実施要領)

第3条 文書の左横書きの実施要領は、別に定める。

附則(昭和53年12月21日庁達第10号)

この庁達は、昭和54年1月1日から施行する。

左横書き文書の書き方

第1 一般的な心得

縦書きと横書きとは、縦と横の相違で本質的には変わりはないが、数字や符号の用い方に多少の相違がある。

1 本文は1字あけて書き出し、本文の中で行を改めたときは、1字あけて書き出す。

2 ただし書及び「この場合」「そのものが」などで始まるものは行を改めない。

3 なお書・おって書は、行を改める。

4 なお書・おって書の両方を使う場合は、なお書きを先にする。

5 「下記のとおり」「次の理由により」などの下に書く「記」「理由」などは、中央に書く。

6 漢字にふりがなをつけるときは、その文字の上に書く。

第2 用字について

1 漢字・かな文字の用い方は、当用漢字表・現代かなづかい及び送りがなのつけ方による。

漢字・かな文字の書き方については、縦書きの場合と変わりがない。当用漢字表にない漢字を用いたことばは、次の基準によって書きかえ、又はいいかえる。

(1) 意味が似ている他のことばにいいかえる。

(2) 適当ないいかえのことばや、書きかえの漢字がないときは、全体をかな書きにする。

2 数字

(1) アラビア数字

数字は、(2)に掲げる場合を除いてアラビア数字を用い、その書き方は、次のようにする。

ア 数字の区切方は、3位区切りとし、区切りには「,」を用いる。ただし、年号・文書番号など特別のものは、区切りをつけない。

イ 小数・分数及び帯分数の書き方は、次の条による。

| よい | わるい | |

小数 | 0.831 |

| 0,831 |

分数 |

| 2分の1 | 1/2 |

帯分数 |

|

| 1(1/2) |

ウ 日時・時刻及び時間の書き方は、次の例による。

| 日付 | 時刻 | 時間 |

普通の場合 | 昭和35年1月1日 | 10時25分 | 9時間25分30秒 |

省略する場合 | 昭和35.1.1 | 10.25 | 9’25’’10’’’ |

時刻は24時間制を用いるが、午前、午後を使用してもさしつかえない。 | |||

(2) 漢数字

漢数字は、次のような場合に用いる。

ア 固有名詞

(例)四国 九州 二重橋

イ 概数を示す語

(例)二、三日 四、五人 数十日

ウ 数量的感じのうすい語

漢数字を含めて熟語をなしていることばであって、その漢数字が一定の量をあらわす意味に使われていないもの。

(例)一般 一部分 一層 四分五裂

エ 慣用的な語

「ひとつ」「ふたつ」「みつつ」などと読む場合

(例)―休み 二間続き 五日目

オ 単位として用いる語

万以上の数を単位として最後に用いる場合は、百、千は用いないのが原則である。ただし、「単位 千円」という使い方のとき及び別表、様式等で表示するときは「千円」を用いることはできる。

(例)100万 1,000億

第3 符号

符号は、次のように用いる。

(1) くぎり符号

ア 「。」(まる)

文章の完結のしるしとしてーつの文を完全にいい切ったところに必ず用いる。( )の中でも文のいい切りには必ず用いる。また「○○○すること。」「○○○するとき。」を列記するときは「。」を用い、名詞又は名詞句を列記するときは用いない。ただし、あとにただし書が続く場合には用いる。

(例) 「○○○の証明書。ただし、○○○」

イ 「、」(てん)

文章の中で語句の切れ目に用いる。主語に続く「て」「に」「を」「は」「が」「も」のあとには、さしつかえない限り、「、」を用いる。「ただし」「また」「なお」その他文章のはじめに置く接続詞のあとには、さしつかえない限り「、」を用いる。

ウ 「・」(なかてん)

事物の名称を列記するとき、又は外来語の区切りに用いる。

(例)条例・規則・告示 トーマス・エヂソン

エ 「.」(ピリオド)

単位を示す場合、省略符号とする場合などに用いる。また、アルファベットによる省略又はローマ字による略語に用いる。ただし、誤解を生ずるおそれがないときは、この限りでない。

(例)0.05 昭34.10.1 N.H.K

オ 「,」(コンマ)

数字の区切りに用いる。

カ 「~」(なみがた)

「○○○から○○○まで」などを示す場合に用いる。

(例)高崎~東京 第1号~第5号

キ 「―」(ダッシュ)

語句の説明やいいかえなどに用いる。

(例)信号灯 赤―止れ

青―進め

ク 「「 」」(かぎ)

ことばを定義する場合、その他の用語又は文章を引用する場合などにその部分を明示するときに用いる。

ケ 「( )」(かっこ)

用語又は文章のあとに注意をつける場合、見出しの上下をかこむ場合などに用いる。

コ 「……」(点線)

語句の代用などに用いる。

(例)…… から …… まで

サ 「:」(コロン)

次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合などに用いる。

(例)注 :…… 電話:761―1450

シ 「→」(矢じるし)

左のものが右のように変わることを示す場合などに用いる。

(例)車輌→車両

ス 「〃」(のの字かぎ)

表などで同一であることを表わす。

(2) くりかえし符号

ア 「々」

同じ漢字が続くとき用いる。ただし、「民主主義」「事務所所在地」など、続く漢字が異った意味であるときは用いない。

イ 「ゝ」「 」

」

同じ漢字が続くとき用いる符号であるが用いない。

(3) 見出し符号

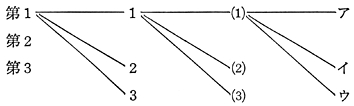

ア 項目を細別するときに、次のような順序で用いる。

イ 見出し符号には「、」を打たず、1字分あけて次の字を書き出す。

(4) その他

傍点及び傍線を用いる場合は、傍点は「かん詰」のように傍線は「能率的」のように書く。

第4 書式について

文書の書式については、高崎市公用文に関する規程(昭和53年高崎市庁達第9号)の定めるところによる。