○高崎市建築協定に関する規則

昭和49年3月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び高崎市建築協定に関する条例(昭和49年高崎市条例第19号)の規定に基づき、建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。

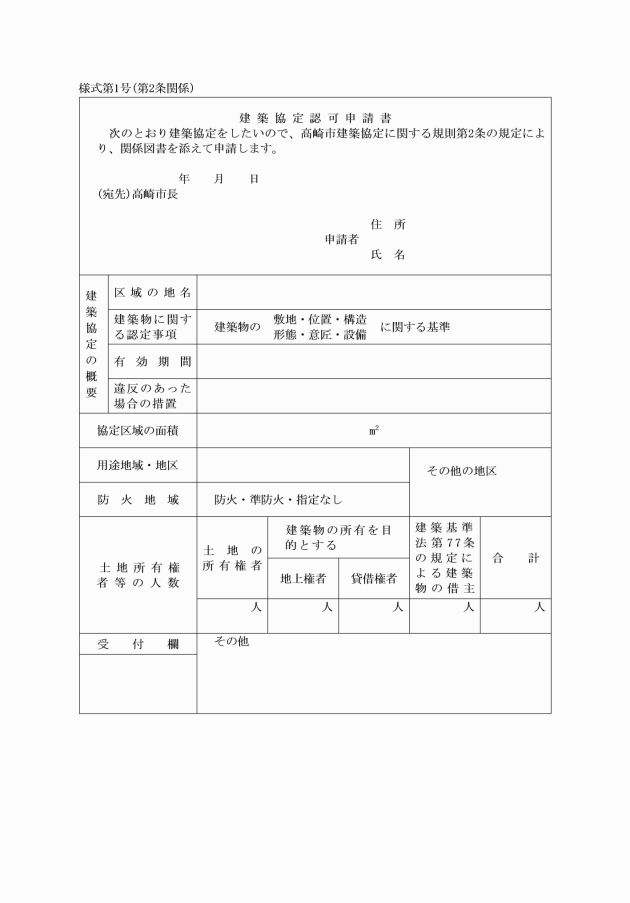

(建築協定認可申請)

第2条 法第70条第1項の規定に基づく建築協定の認可を受けようとする者の代表者は、建築協定認可申請書(様式第1号)正1通、副2通に同項に規定する建築協定書のほか、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定区域及び建築物に関する基準を表示する図面

(2) 認可申請人が建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類

(3) 建築協定をしようとする理由書

(4) 法第69条の規定による土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者(法第77条の規定による建築物の借主を含む。以下「土地所有権者等」という。)の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類

(平12規則9・一部改正)

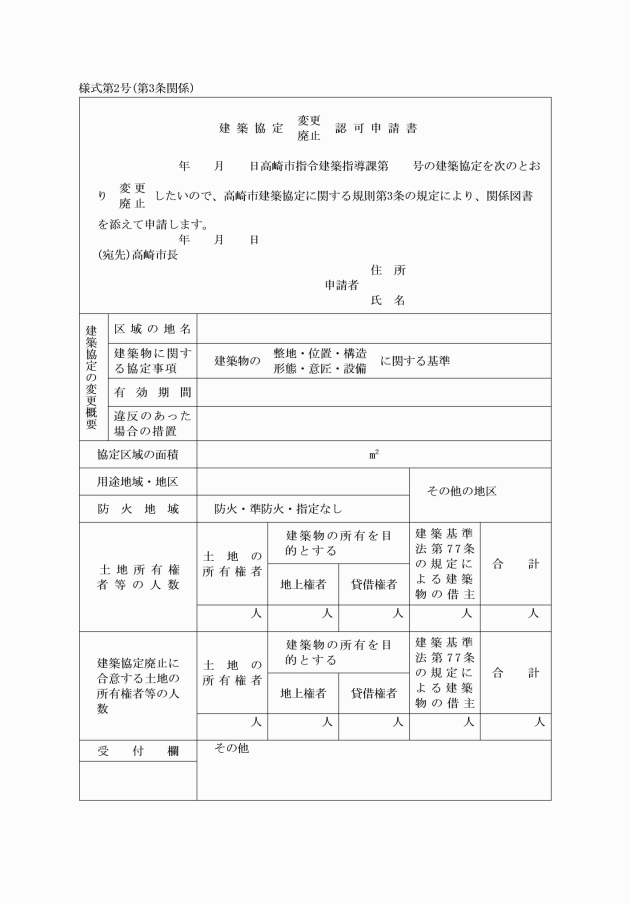

(1) 建築協定の変更書及び建築協定区域又は建築物に関する基準の変更を表示する図面

(2) 法第73条第1項の規定に基づく認可を受けた建築協定書

(3) 認可の申請人が建築協定を変更又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定を変更又は廃止しようとする理由書

(5) 土地所有権者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の同意(廃止しようとする場合は、廃止に関する過半数の合意)を示す書類

(平12規則9・一部改正)

(土地所有権者等の異動の申請)

第4条 前2条の認可申請後、その処分の決定までの間において、申請に係る土地所有権者等に異動を生じたときは、代表者は遅滞なく当該土地所有権者となった年月日及び住所、氏名並びにその者の建築協定に対する意見を付して申請をしなければならない。

(公告及び縦覧)

第5条 前3条の規定による建築協定書又は建築協定の変更書の提出があったときは、遅滞なくその旨を公告するとともに当該建築協定書又は建築協定変更書を20日間高崎市建設部建築指導課において関係人の縦覧に供するものとする。

2 前項の公告は、高崎市公告式条例(昭和25年高崎市告示第67号)第2条に定める掲示場に掲示して行う。

(平元規則29・平13規則8・令3規則34・一部改正)

2 前項の建築協定、建築協定の変更又は廃止を認可したときは、遅滞なく公告し、一般の縦覧(法第76条第1項の規定に基づく建築協定廃止の場合を除く。)に供するものとする。

(公聴会の開催)

第7条 法第72条第1項(法第74条第2項で準用する場合を含む。)の規定に基づき公聴会を開催するときは、開催日の10日前までに公開による意見の聴取(以下「意見聴取」という。)の理由、期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定又は建築協定の変更をしようとする者(以下「協定者」という。)及び法第71条の規定による縦覧期間の満了後10日以内に市長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申立人」という。)に通知しなければならない。

(平12規則9・一部改正)

(公聴会の議長及び職員の出席)

第8条 公聴会の議長は、市の職員のうちから市長が指名する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は議長となることができない。

(1) 当該協定者又は異議申立人

(2) 前号に規定する者の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族

(3) 第1号に規定する者の代理人

(4) 前3号に規定する者であったことのある者

(5) 第1号に規定する者の後見人(成年後見人及び未成年後見人をいう。)、後見監督人(成年監督人及び未成年監督人をいう。)、保佐人、保佐監督人、補助人及び補助監督人

(6) 利害関係を有すると認められる者

2 市長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関の職員又は市の職員(以下「関係職員」という。)の出席を求めて意見を聞き、説明を求めることができる。

3 前項の場合において、市長はあらかじめ意見聴取の事由、開催の期日及び場所を関係職員等に通知しなければならない。

(平12規則9・一部改正)

(口述審問)

第9条 意見聴取は、口述審問によって行う。

(平12規則9・一部改正)

(代理人)

第10条 協定者又は異議申立人が公聴会に出席できないときは、その代理人を出席させることができる。

2 前項の規定により代理人を出席させようとする者は、公聴会の開催前までに委任状を市長に提出しなければならない。

(欠席者)

第11条 協定者、異議申立人又はこれらの代理人が公聴会に出席できない事由があるときは、その事由を記載した欠席届を公聴会開催日の3日前までに市長に提出しなければならない。

(平12規則9・一部改正)

(公聴会の延期)

第13条 市長は必要があると認めるときは、公聴会の期日を延期することができる。

(定足数)

第14条 公聴会は、協定者の半数以上の出席がなければ開会することができない。この場合、第10条第2項の規定による委任状の提出があるときはこれを出席数に加算する。

(証人及び参考人の出席)

第15条 協定者、異議申立人又はこれらの代理人は自己に有利な証人若しくは参考人の出席を求め、又は証拠若しくは資料を提出することができる。

2 前項の場合においては、協定者、異議申立人又はこれらの代理人は公聴会の開催前までに議長に届出なければならない。

(発言及び発言の停止)

第16条 公聴会に出席した協定者、異議申立人、代理人、関係職員その他当該建築協定の利害関係人は、口述審問において発言することができる。

2 前項の規定により発言しようとする者は、あらかじめ議長の承認を受けなければならない。

3 発言の内容は、議長の聞こうとする事項の範囲を超えてはならない。

4 議長は発言の内容が前項の範囲を超えたときは、その発言の停止を命ずることができる。

(議事録)

第17条 議長は、公聴会の議事の経過及びその結果その他議長が必要と認める事項を記載した議事録を作成し、議事録署名人とともに署名しなければならない。

2 議長は、議事に先立ち協定者、異議申立人又は代理人のうちから議事録署名人3名以内を選出するものとする。

(会場の秩序保持)

第18条 議長は、意見聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。

(平12規則9・一部改正)

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、建築協定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月30日規則第29号)抄

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月30日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附則(令和3年3月31日規則第34号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

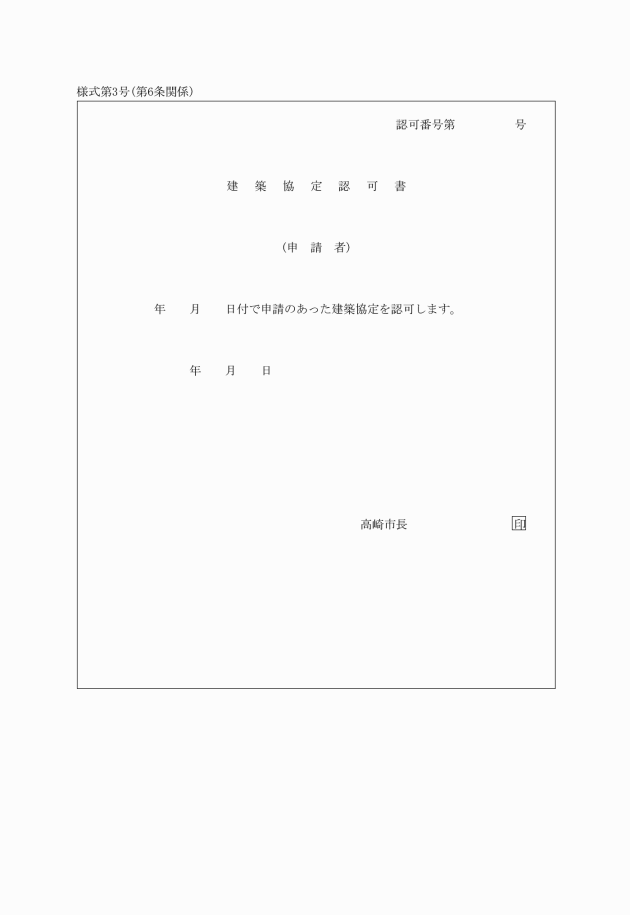

(平12規則9・平17規則27・令3規則34・一部改正)

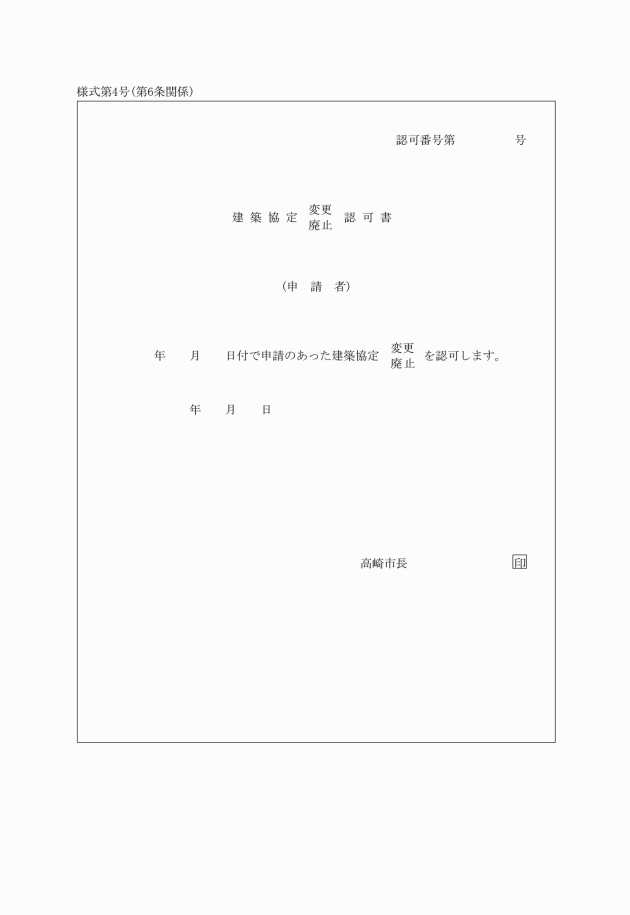

(平12規則9・平17規則27・令3規則34・一部改正)

(平17規則27・一部改正)

(平17規則27・一部改正)