○高崎市子ども・子育て支援法等施行細則

平成27年3月31日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるとともに、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づく保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(府令第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間等)

第3条 府令第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間は、64時間とする。

2 府令第1条の5第10号に規定する市町村が認める事由は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第3条第2項の規定により休業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をしていることとする。

(平29規則29・令元規則31・一部改正)

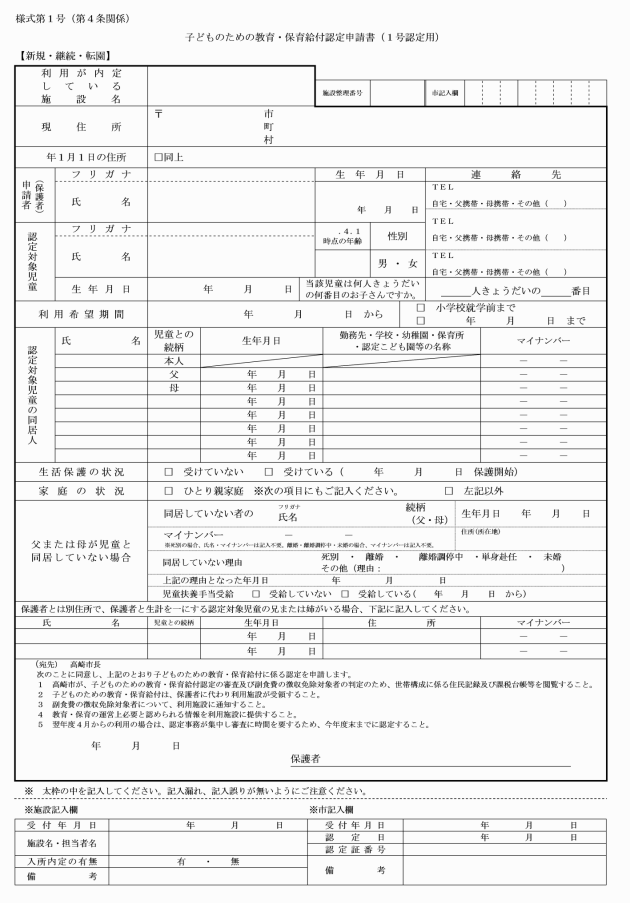

(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに係る認定を受けようとする保護者 子どものための教育・保育給付認定申請書(1号認定用)(様式第1号)

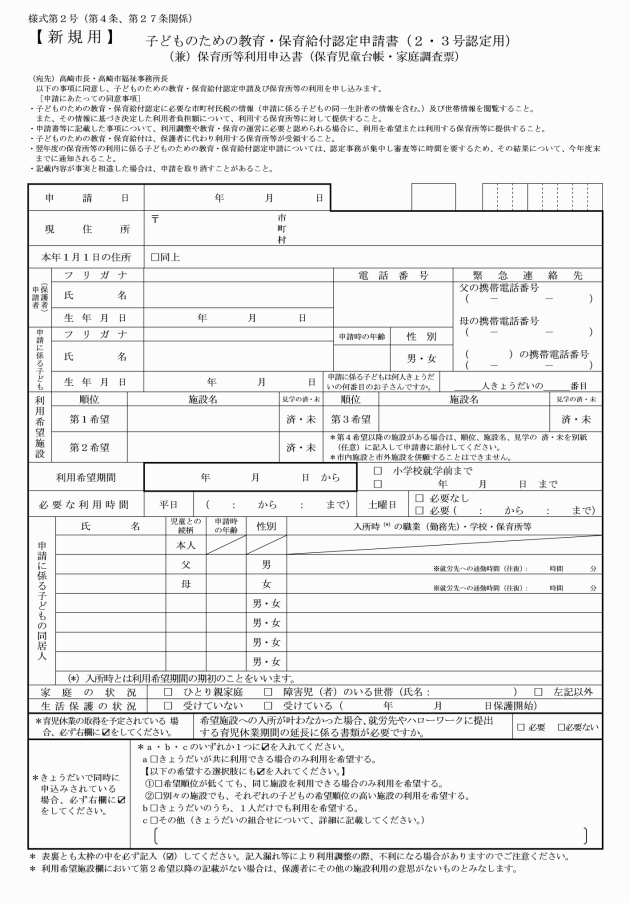

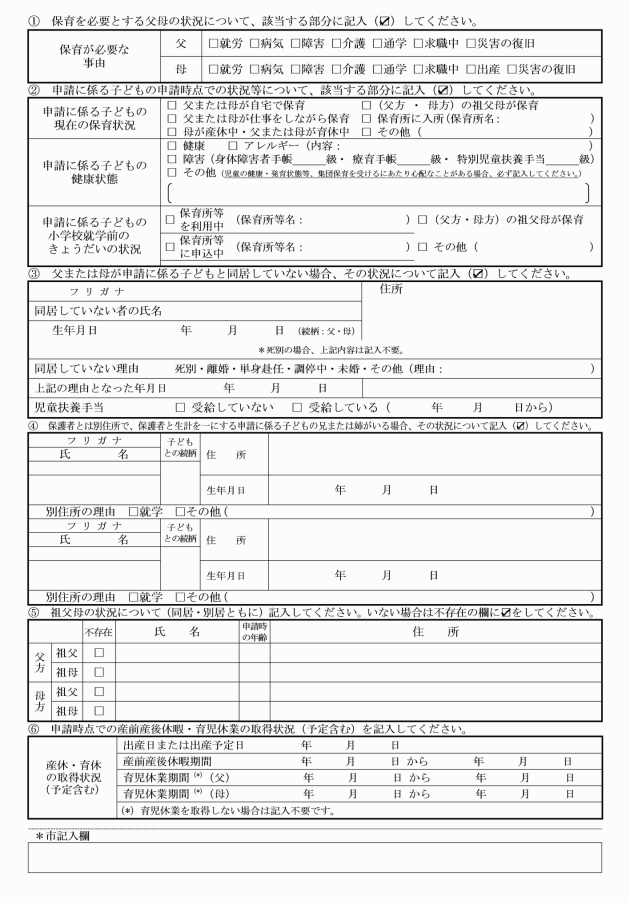

(2) 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る認定を受けようとする保護者 子どものための教育・保育給付認定申請書(2・3号認定用)(兼)保育所等利用申込書(保育児童台帳・家庭調査票)(様式第2号)

(平29規則29・令元規則31・令5規則15・一部改正)

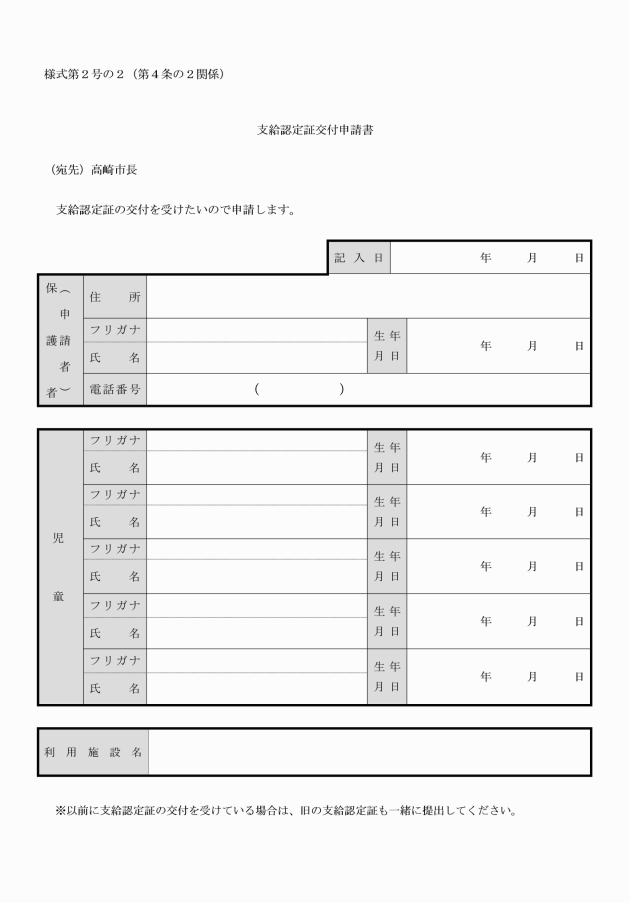

(支給認定証の交付申請)

第4条の2 府令第4条の2の申請は、支給認定証交付申請書(様式第2号の2)により行うものとする。

(平29規則29・追加、令元規則31・一部改正)

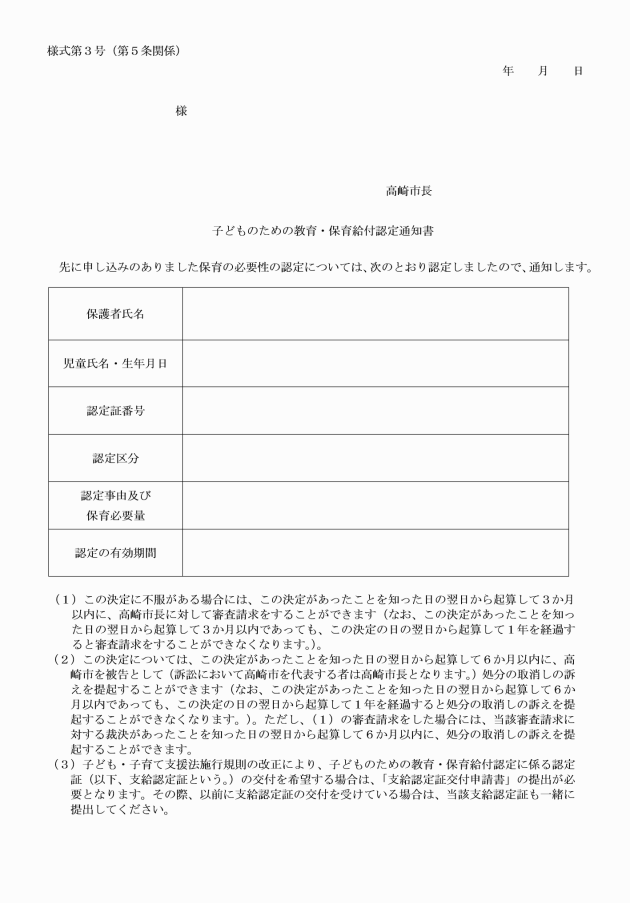

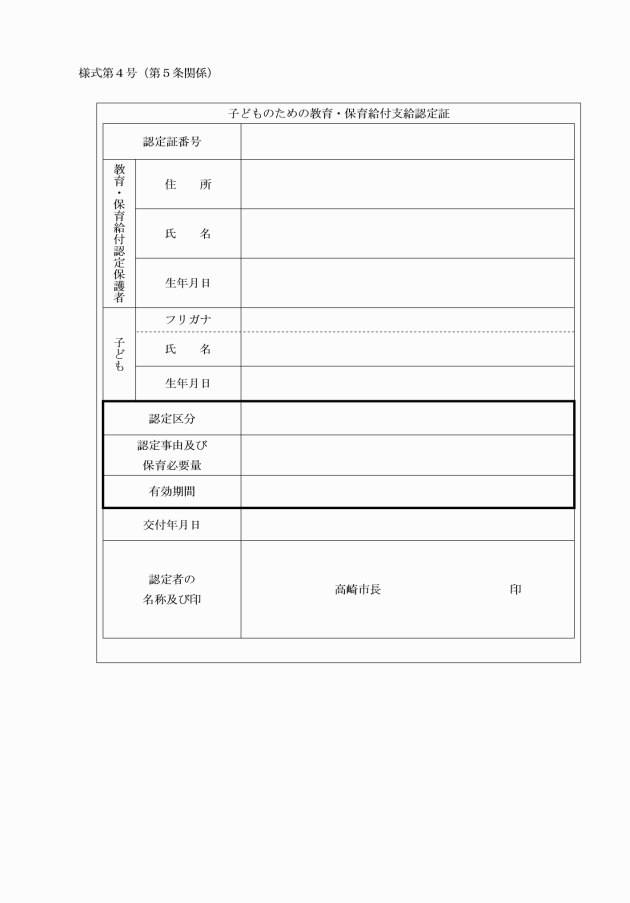

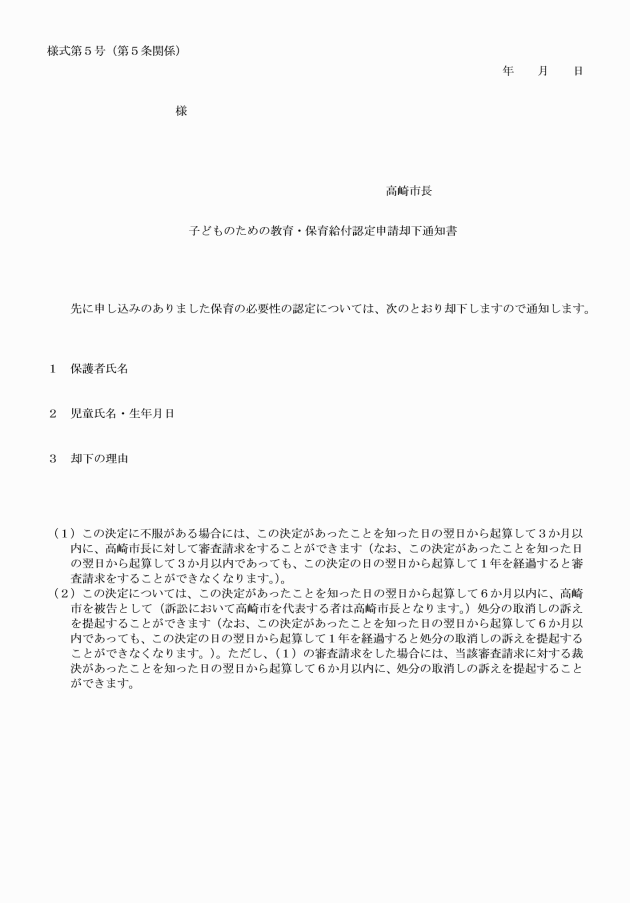

(教育・保育給付認定の通知等)

第5条 法第20条第4項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段の支給認定証は、子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第4号)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第5号)により行うものとする。

(令元規則31・一部改正)

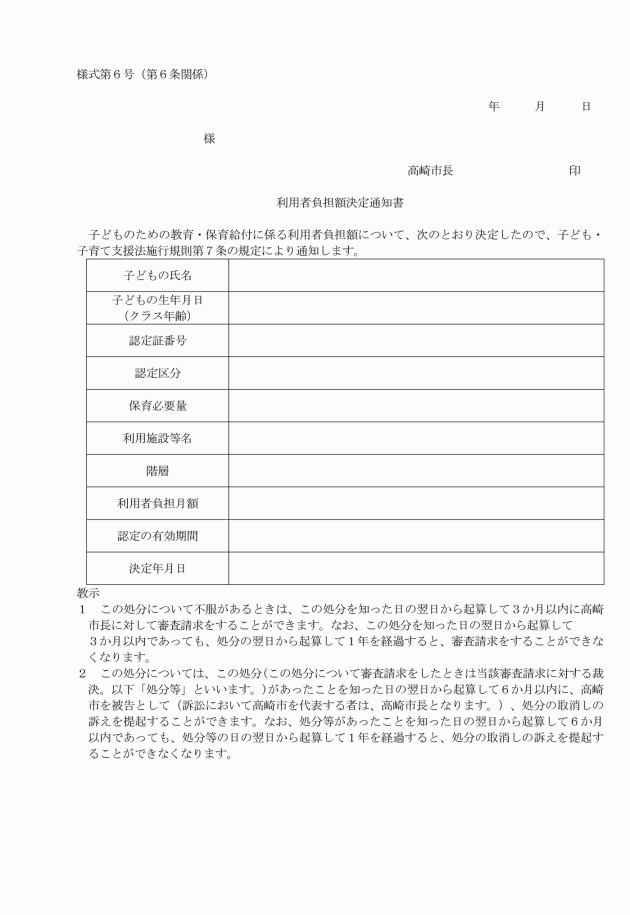

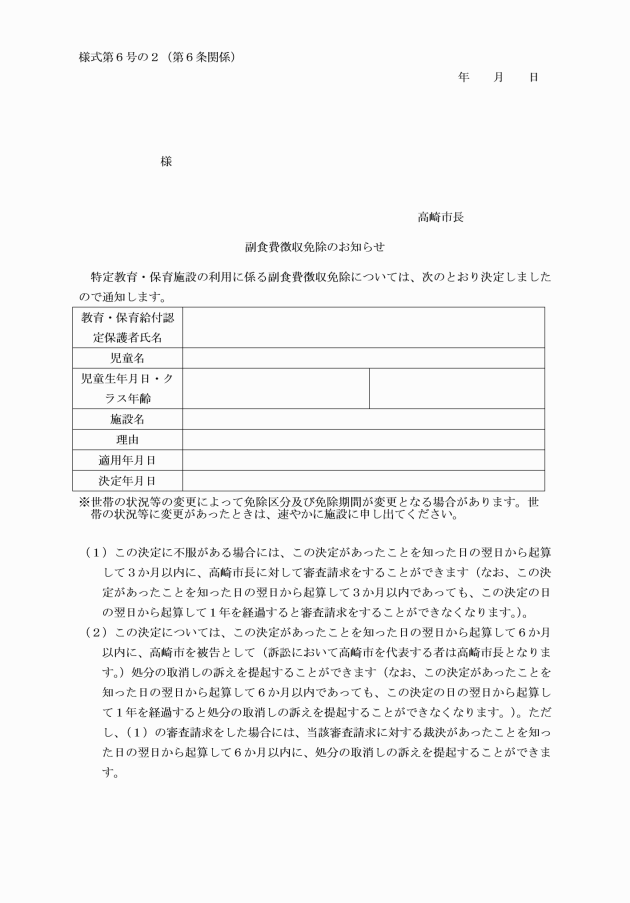

(利用者負担額に関する事項の通知)

第6条 府令第7条第1項(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による教育・保育給付認定保護者に対する府令第7条第1項第1号に掲げる事項の通知は、利用者負担額決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

2 府令第7条第1項(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による教育・保育給付認定保護者に対する府令第7条第1項第2号に掲げる事項の通知は、副食費徴収免除のお知らせ(様式第6号の2)により行うものとする。

(令元規則31・一部改正)

(教育・保育給付認定の有効期間)

第7条 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号、第7号、第12号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。

(平29規則29・令元規則31・一部改正)

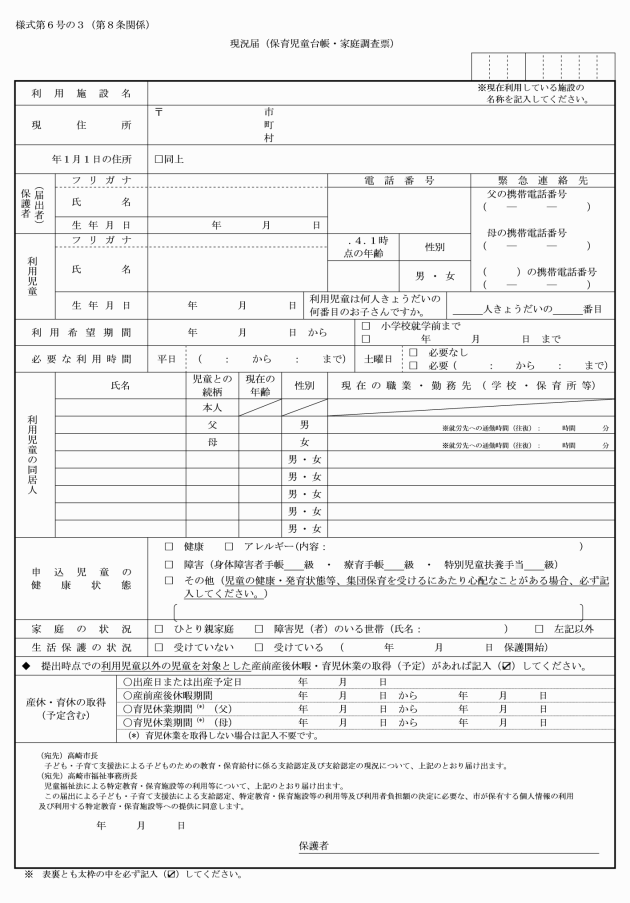

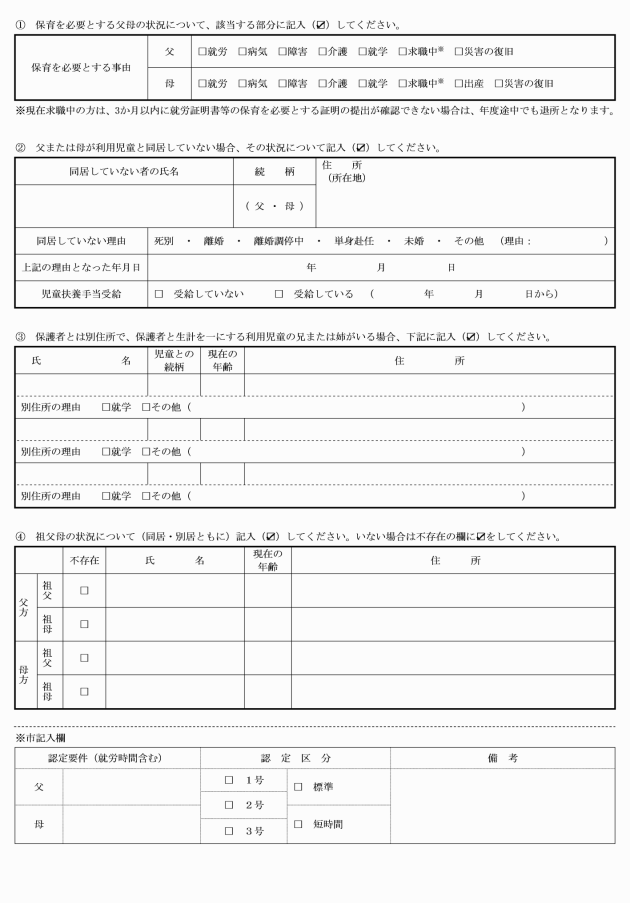

(現況の届出等)

第8条 府令第9条第1項の届書は、現況届(保育児童台帳・家庭調査票)(様式第6号の3)とする。

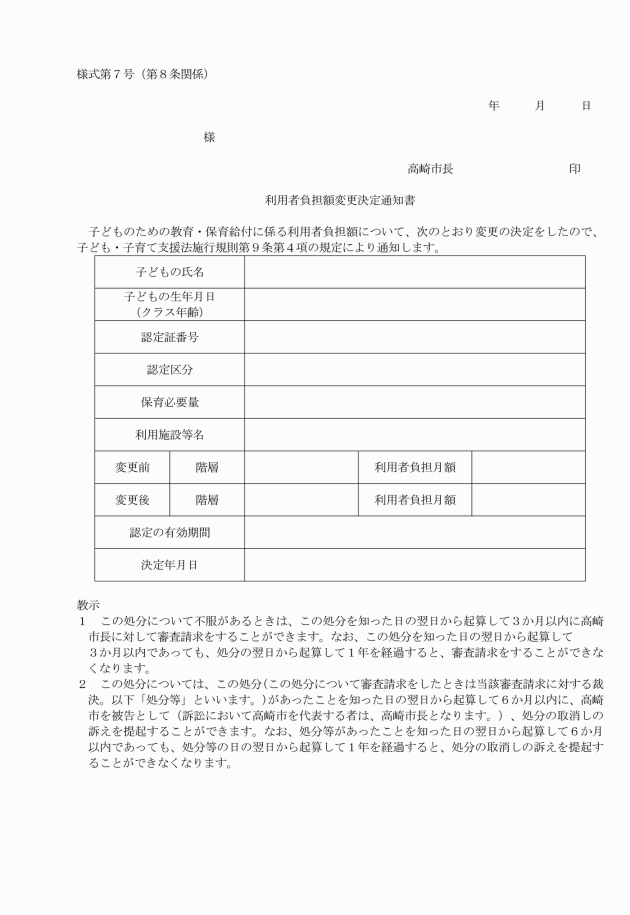

2 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による教育・保育給付認定保護者に対する通知は、利用者負担額変更決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(平29規則29・令元規則31・一部改正)

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請及び申請事項の変更の届出)

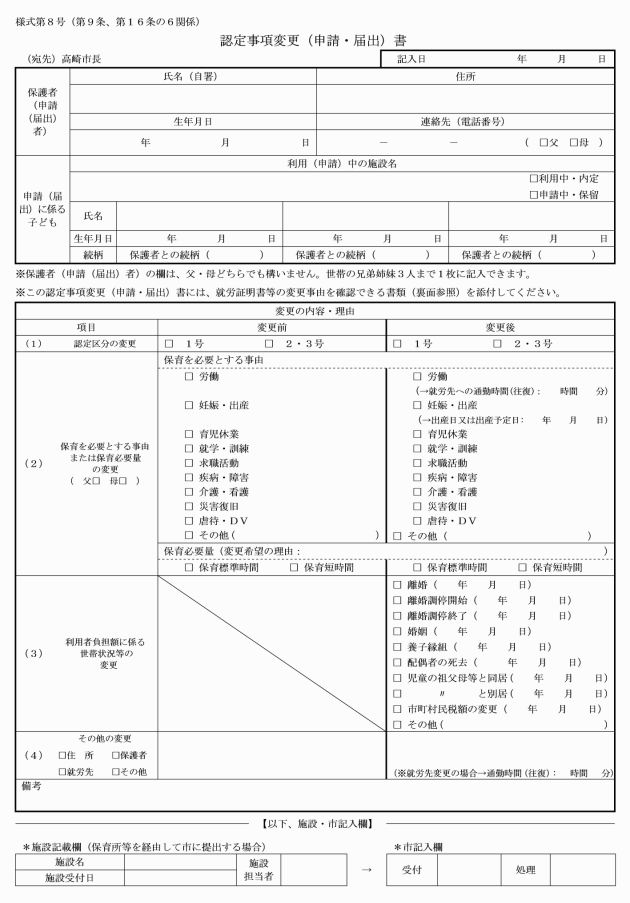

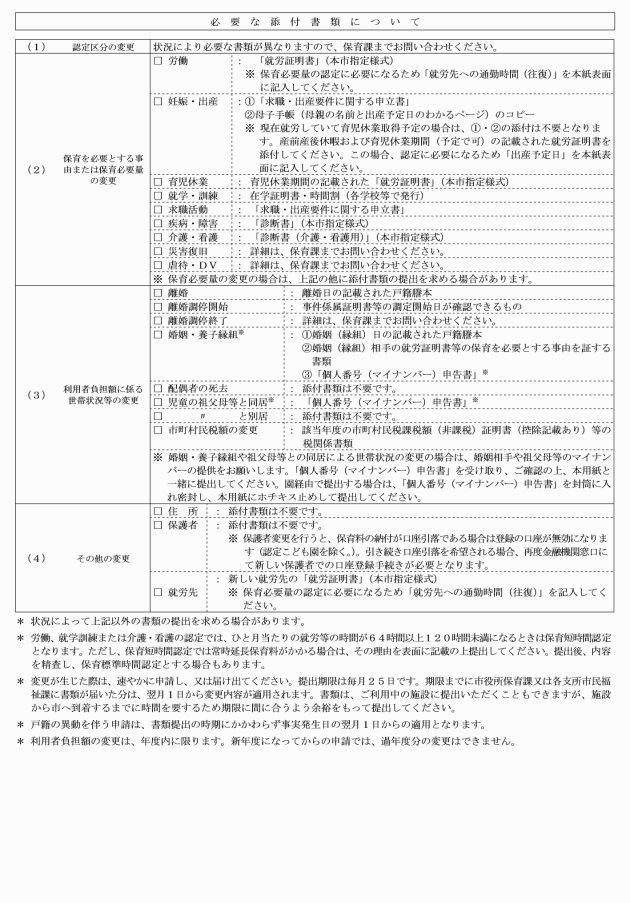

第9条 府令第11条第1項の申請書及び府令第15条第1項の届書は、認定事項変更(申請・届出)書(様式第8号)とする。

(令元規則31・一部改正)

(教育・保育給付認定の変更の通知等)

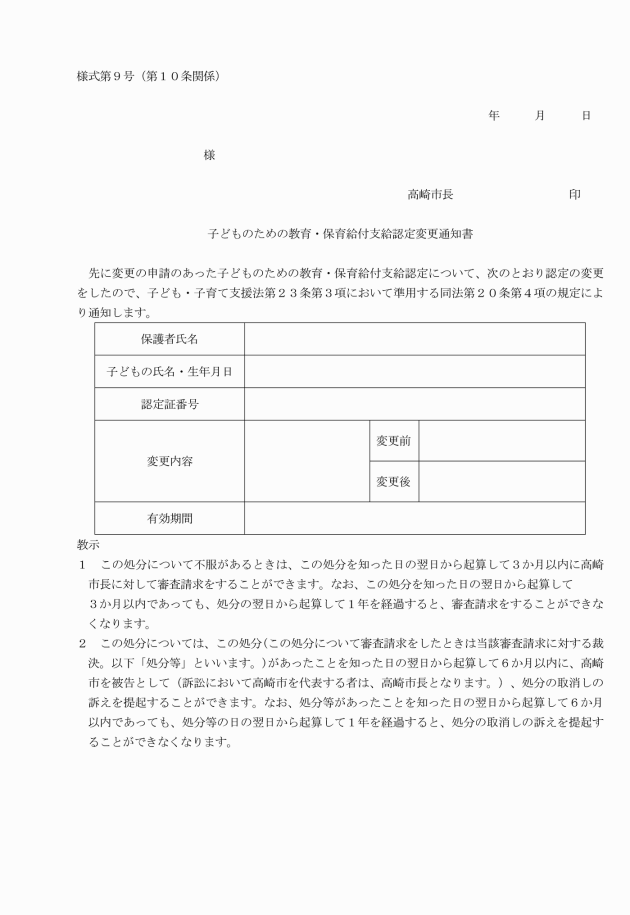

第10条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、子どものための教育・保育給付支給認定変更通知書(様式第9号)により行うものとする。

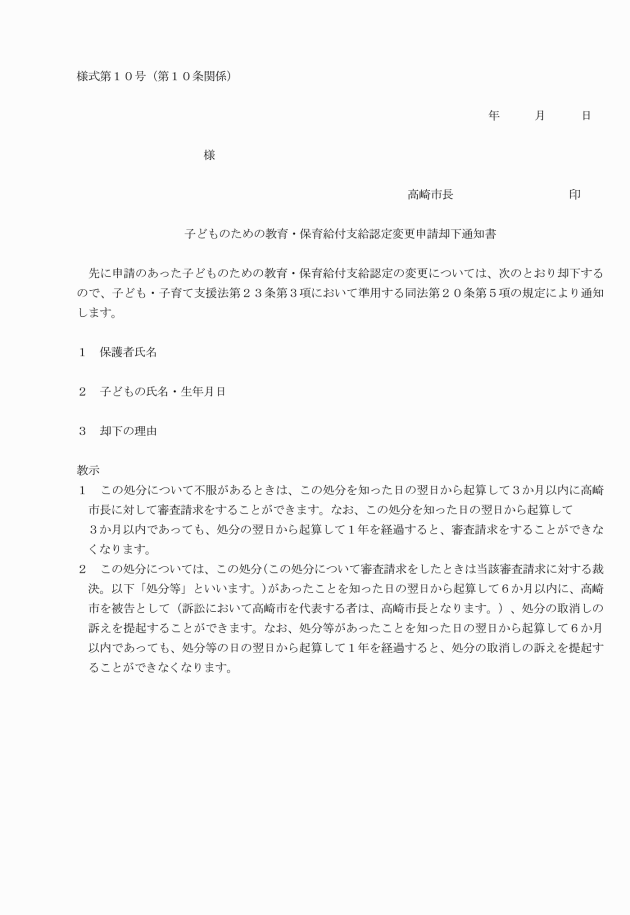

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付支給認定変更申請却下通知書(様式第10号)により行うものとする。

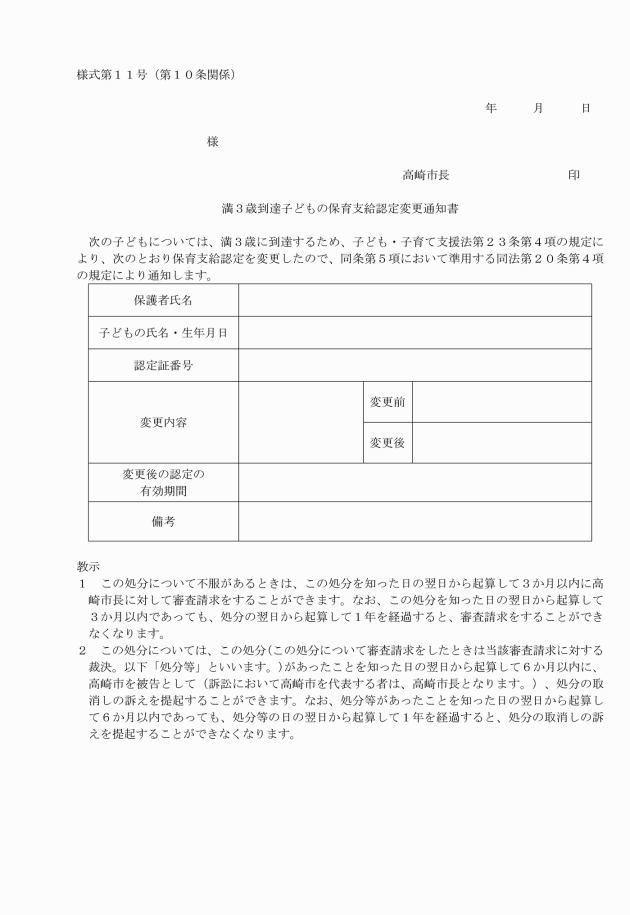

3 府令第12条第1項の規定による通知は、満3歳到達子どもの保育支給認定変更通知書(様式第11号)により行うものとする。

(令元規則31・一部改正)

(教育・保育給付認定の取消)

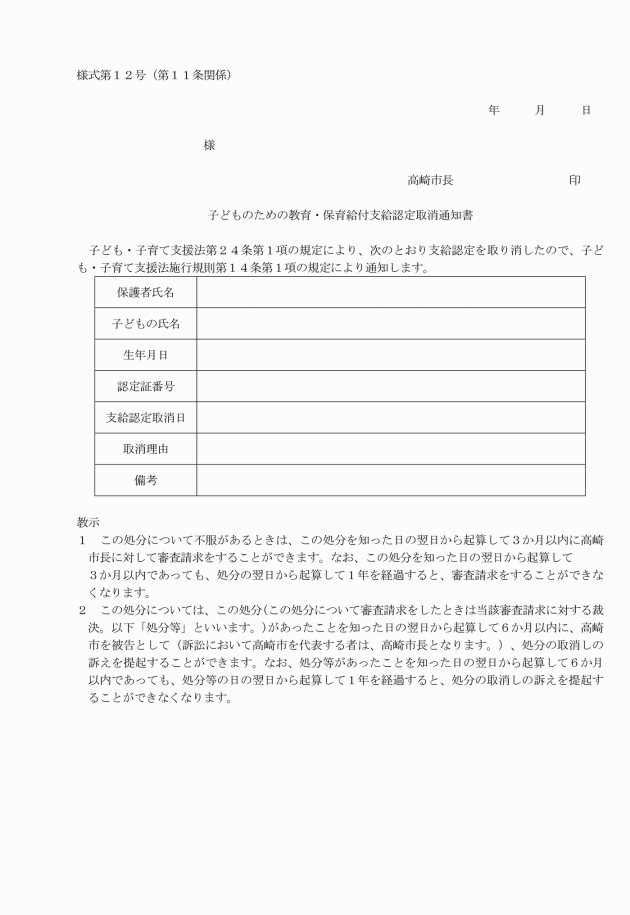

第11条 府令第14条第1項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付支給認定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。

(令元規則31・一部改正)

(支給認定証の再交付の申請)

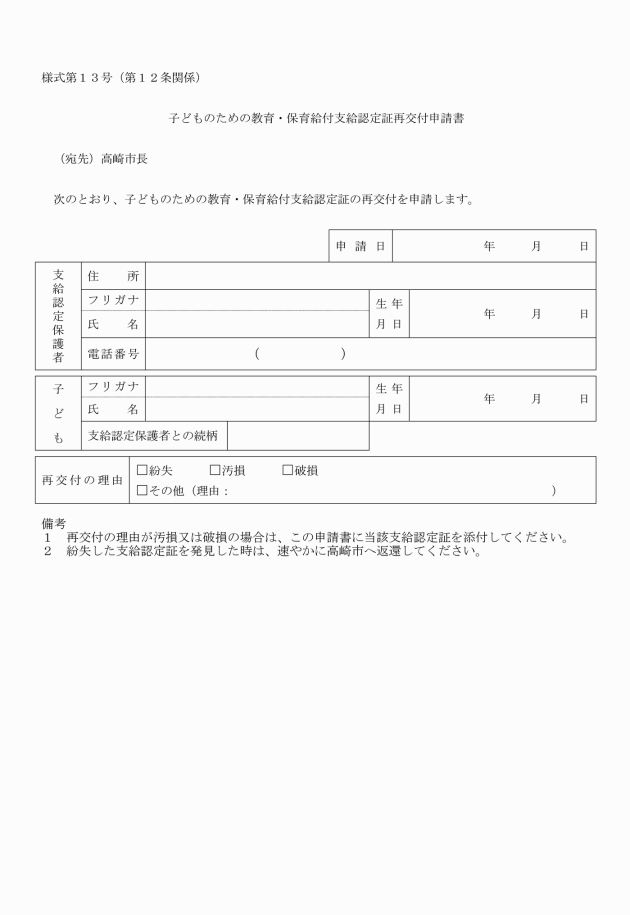

第12条 府令第16条第2項の申請書は、子どものための教育・保育給付支給認定証再交付申請書(様式第13号)とする。

(利用者負担額)

第13条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までに規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)のうち、次に掲げるものは、0円とする。

(1) 教育認定子ども(法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る法第27条第3項第2号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額

(2) 教育認定子どもに係る法第28条第2項第1号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額

(3) 法第28条第2項第2号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額

(4) 法第28条第2項第3号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額

(5) 法第30条第2項第2号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額

2 利用者負担額のうち次に掲げるものは、別表第1のとおりとする。

(1) 保育認定子ども(法第19条第2号又は第3号に掲げる者に該当する教育・保育給付認定子どもを言う。以下同じ。)に係る法第27条第3項第2号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額

(2) 保育認定子どもに係る法第28条第2項第1号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額

(3) 法第29条第3項第2号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額

(4) 法第30条第2項第1号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額

(5) 法第30条第2項第3号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額

(令元規則31・令5規則15・一部改正)

(1) 政令第13条第1項第1号に該当する満3歳未満保育認定子どもであって特定教育・保育(保育に限る。)、特定地域型保育又は特定利用地域型保育(以下「保育に係る特定教育・保育等」という。)を利用するもの 別表第2に定める額

(2) 政令第13条第1項第2号に該当する満3歳未満保育認定子ども 0円

(平28規則35・平30規則46・令元規則31・令3規則50―2・一部改正)

(1) 政令第14条第1号に該当する満3歳未満保育認定子どもであって保育に係る特定教育・保育等を利用するもの 別表第2に定める額

(2) 政令第14条第2号に該当する満3歳未満保育認定子ども 0円

(平28規則35・追加、平29規則29・令元規則31・令3規則50―2・令3規則72・一部改正)

(2) 別表第2に規定するC1からD3までの階層区分 0円

(平28規則35・平29規則29・令元規則31・一部改正)

(平28規則35・追加、令元規則31・一部改正)

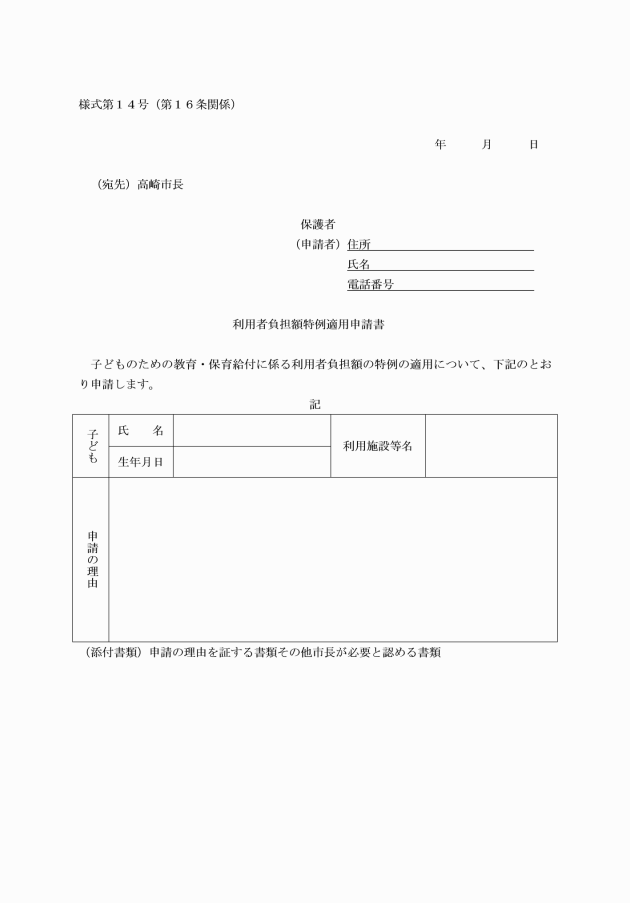

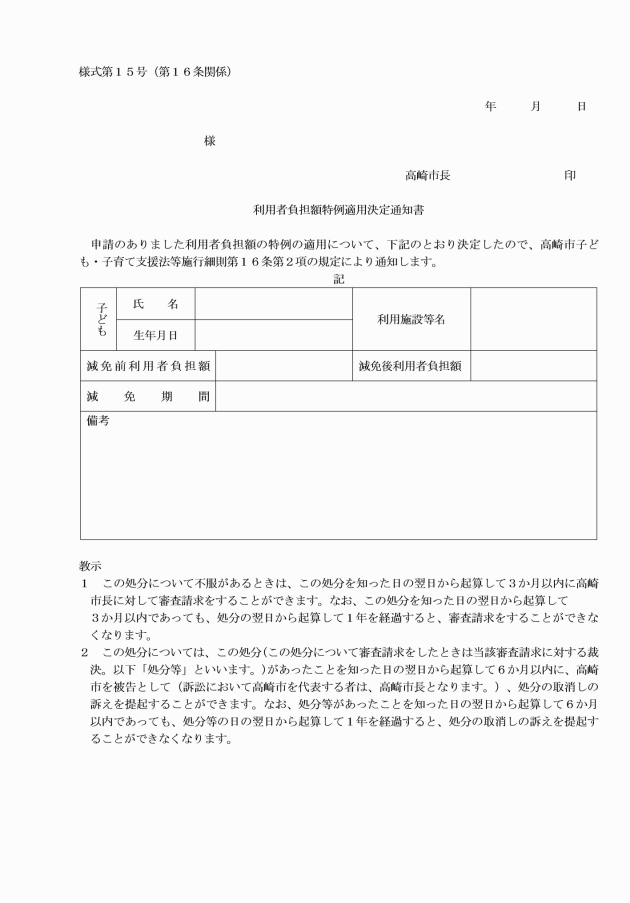

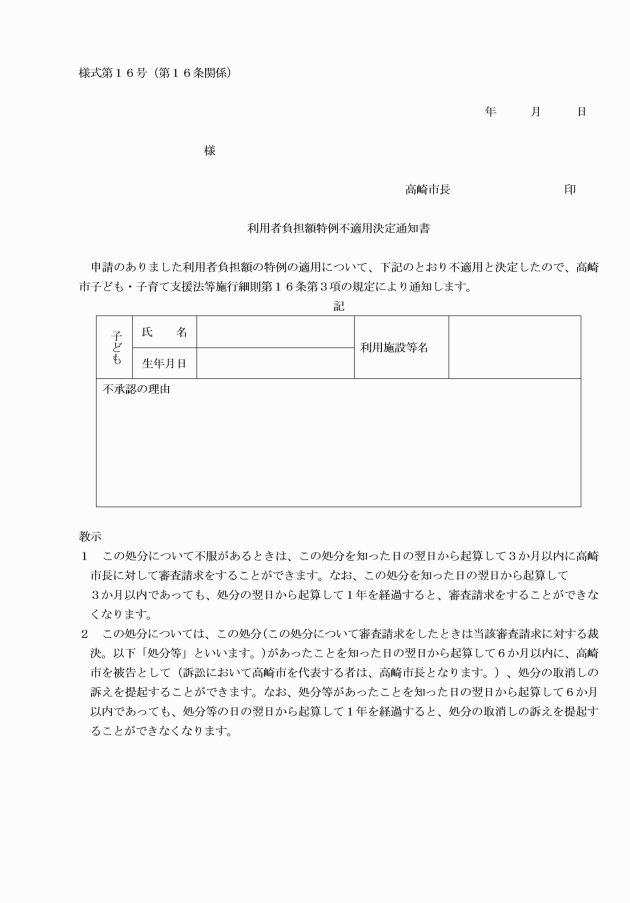

(利用者負担額の特例)

第16条 政令第24条第1項の規定の適用を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、利用者負担額特例適用申請書(様式第14号)により市長に申請しなければならない。

(令元規則31・一部改正)

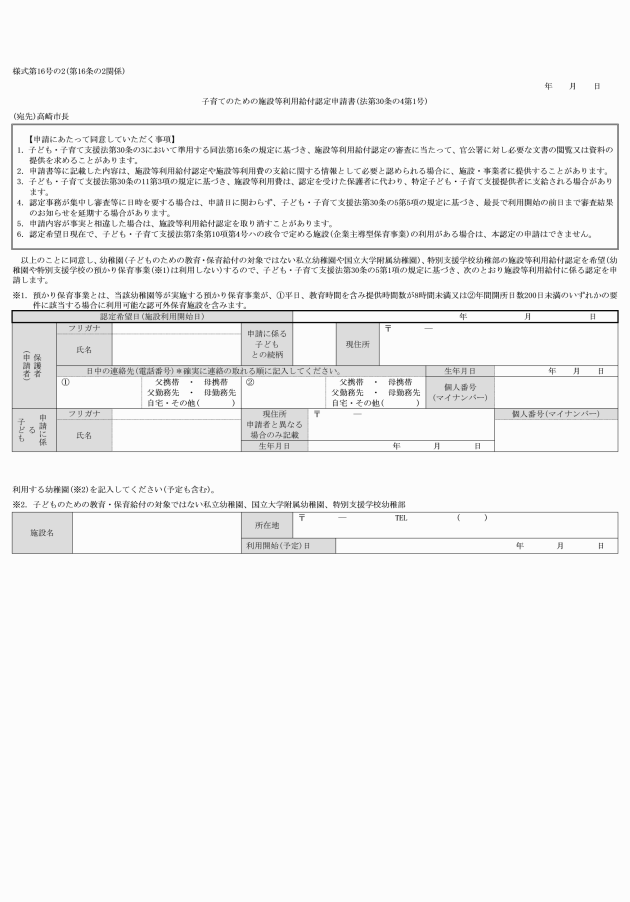

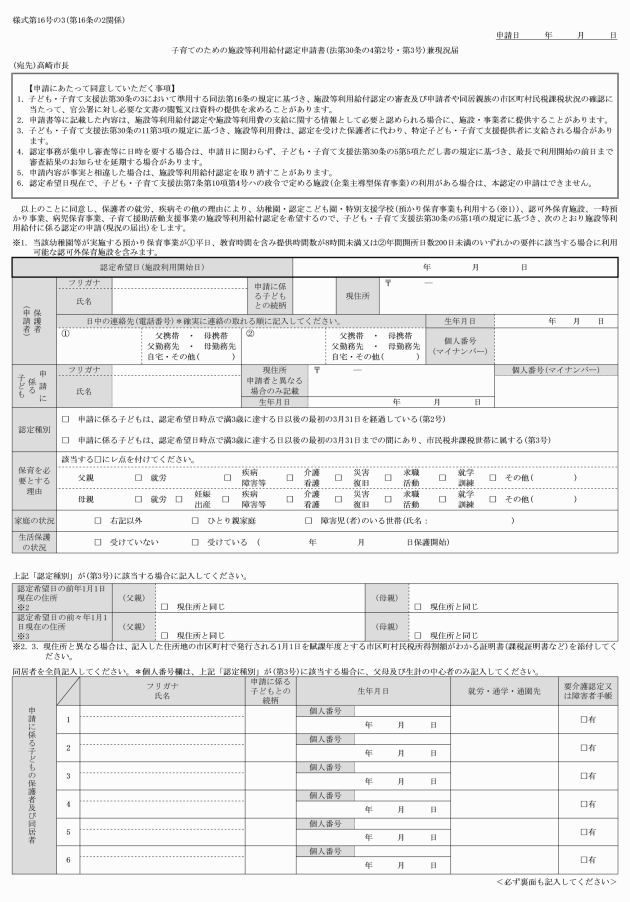

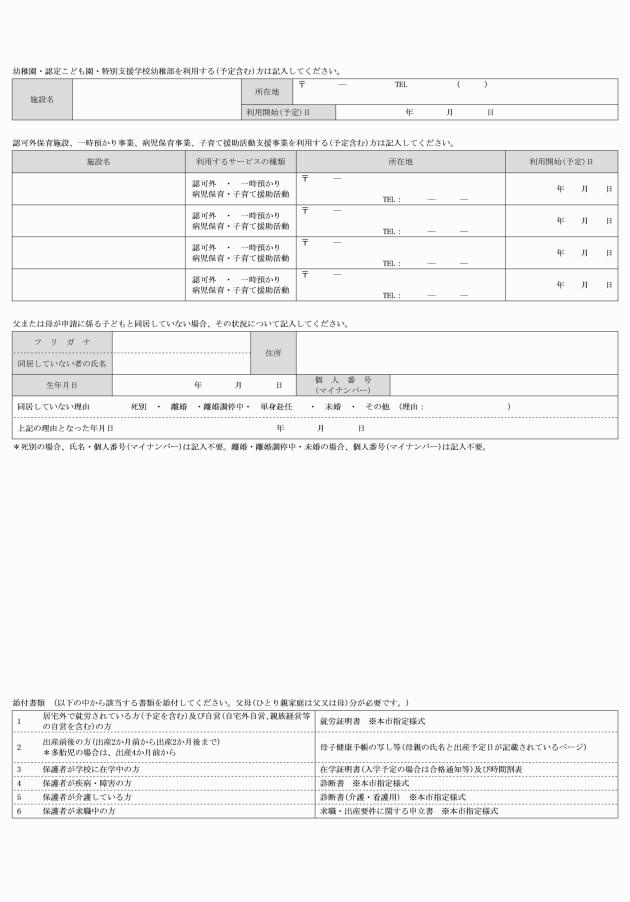

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもに係る認定を受けようとする保護者 子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第1号)(様式第16号の2)

(令元規則31・追加)

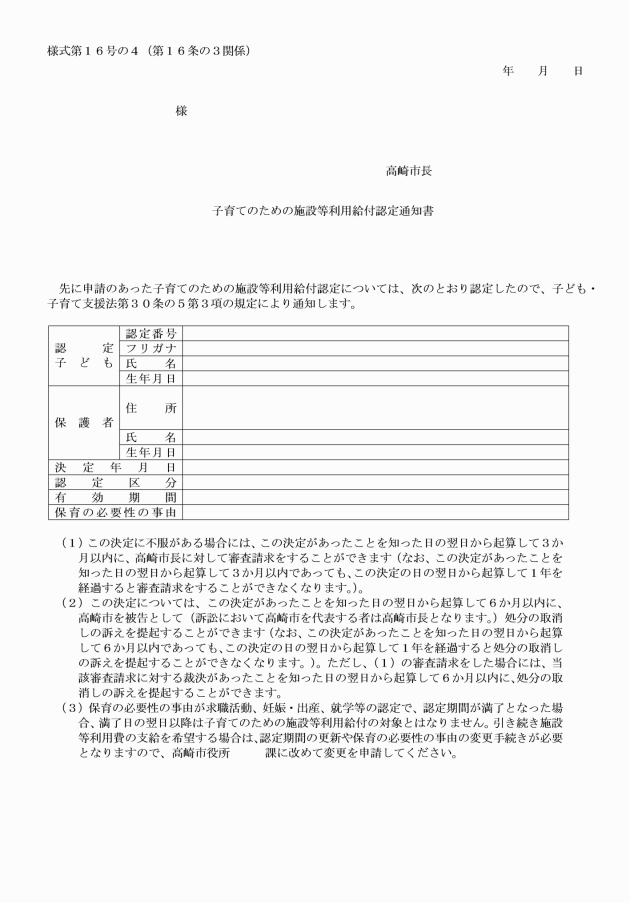

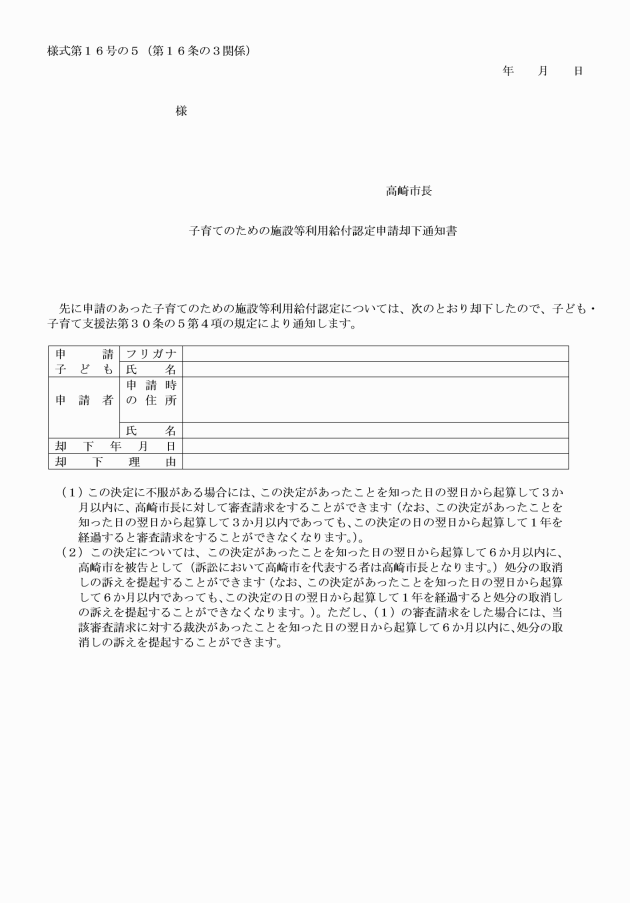

(施設等利用給付認定の通知等)

第16条の3 法第30条の5第3項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定通知書(様式第16号の4)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第16号の5)により行うものとする。

(令元規則31・追加)

(令元規則31・追加)

(現況の届出等)

第16条の5 府令第28条の6第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)兼現況届とする。

(令元規則31・追加)

(施設等利用給付認定の変更の認定の申請及び申請事項の変更の届出)

第16条の6 府令第28条の8第1項の申請書及び府令第28条の12第1項の届書は、認定事項変更(申請・届出)書とする。

(令元規則31・追加、令3規則50―2・一部改正)

(施設等利用給付認定の変更の通知等)

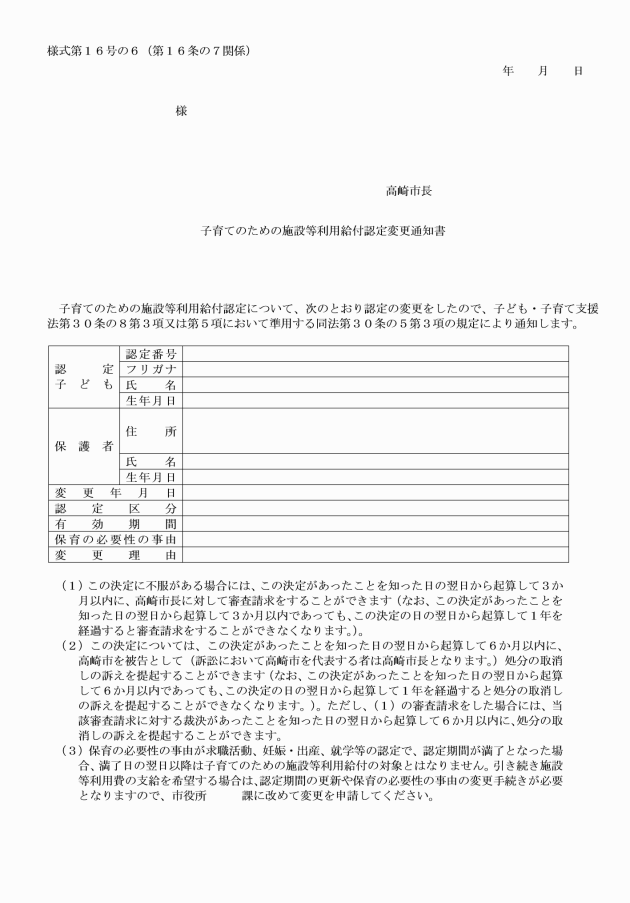

第16条の7 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知及び府令第28条の9の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定変更通知書(様式第16号の6)により行うものとする。

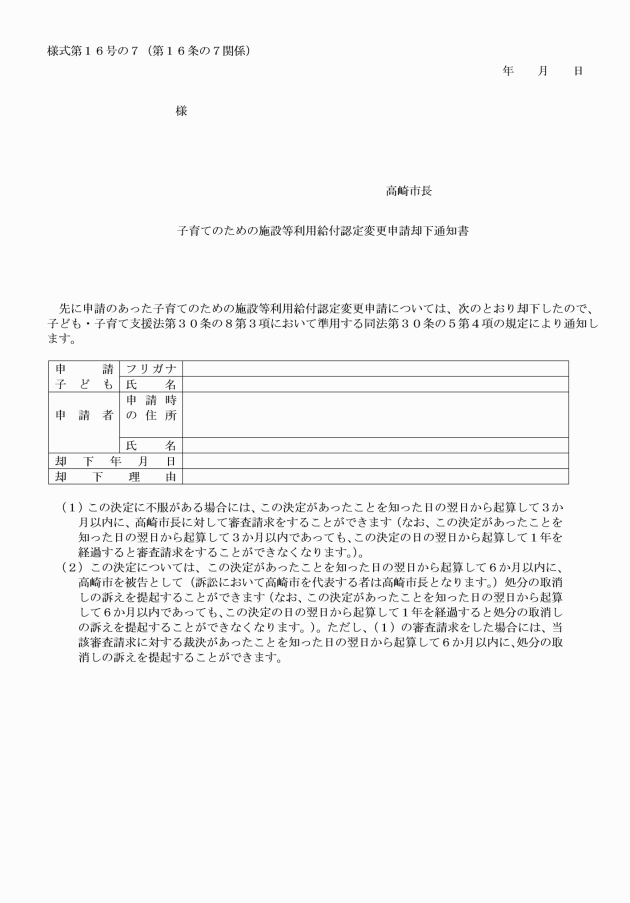

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第16号の7)により行うものとする。

(令元規則31・追加、令3規則50―2・一部改正)

(施設等利用給付認定の取消)

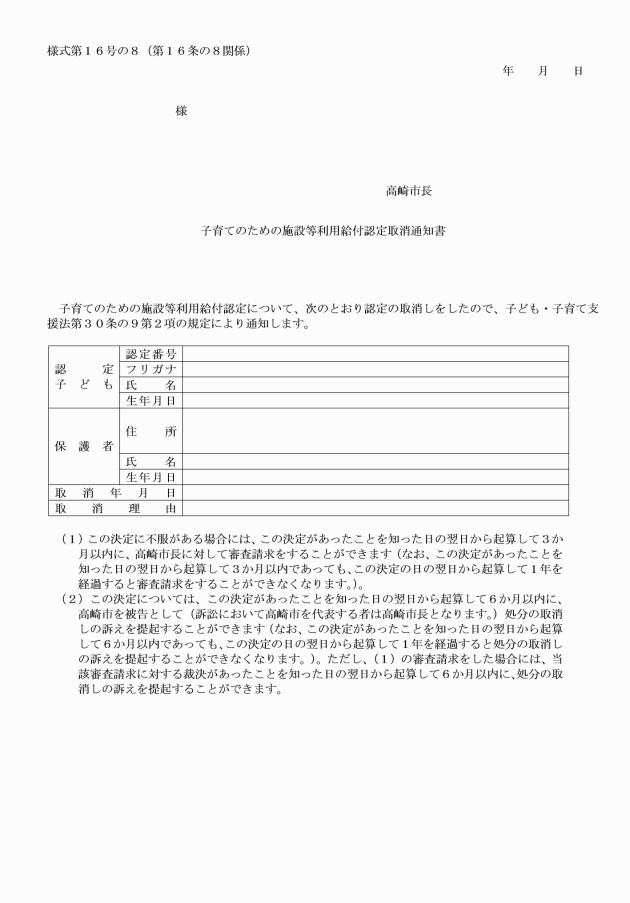

第16条の8 府令第28条の11の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定取消通知書(様式第16号の8)により行うものとする。

(令元規則31・追加、令3規則50―2・一部改正)

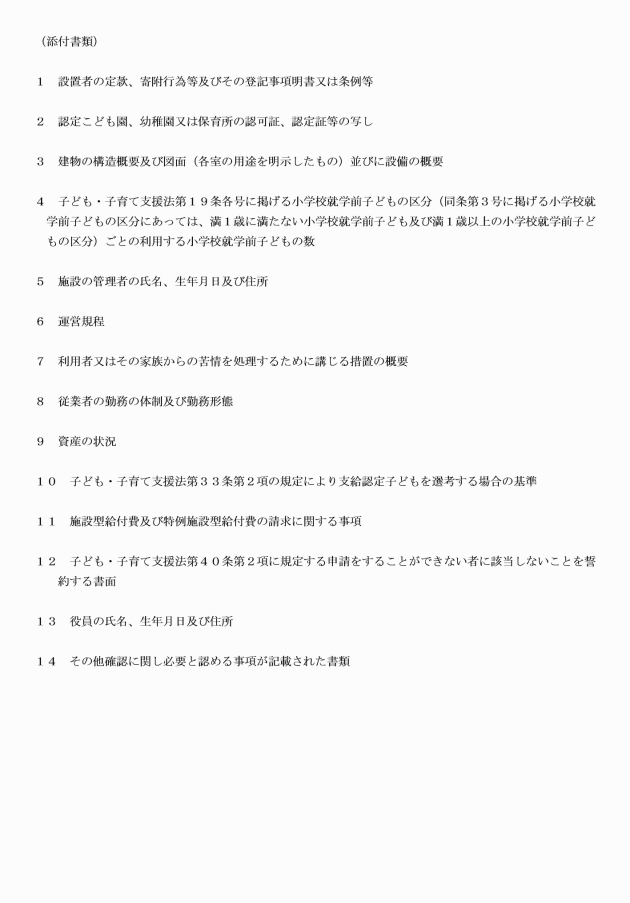

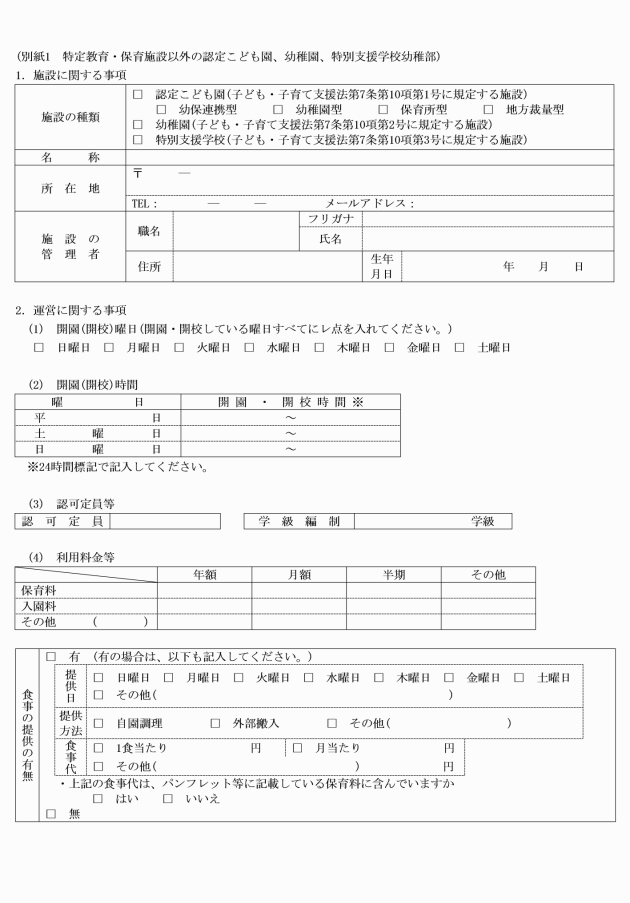

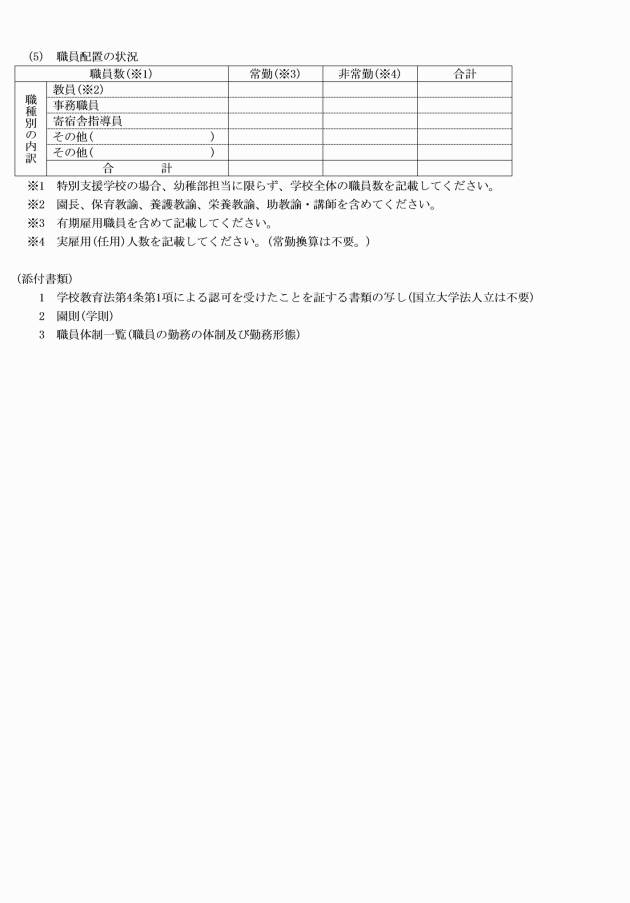

(特定教育・保育施設の確認の申請等)

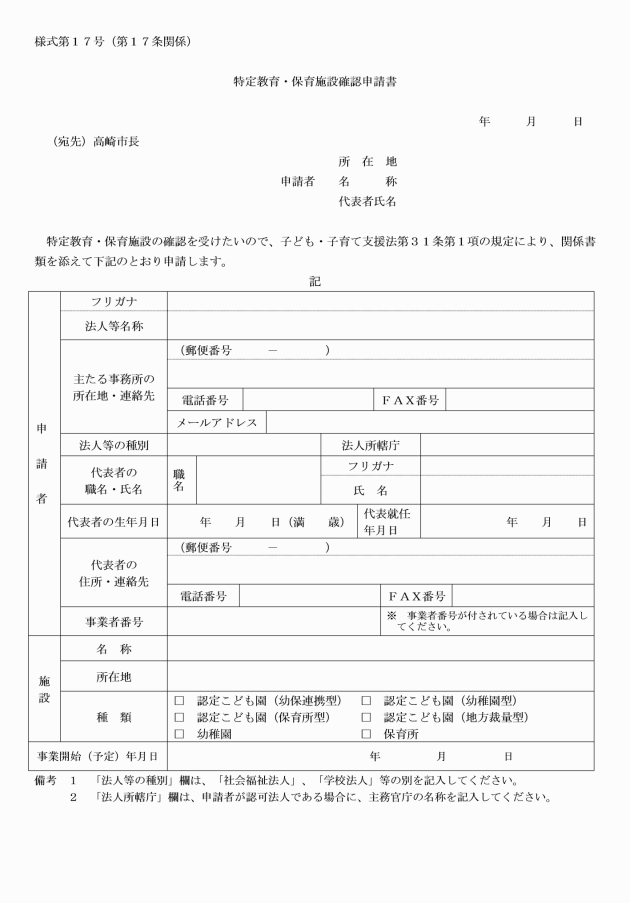

第17条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第17号)とする。

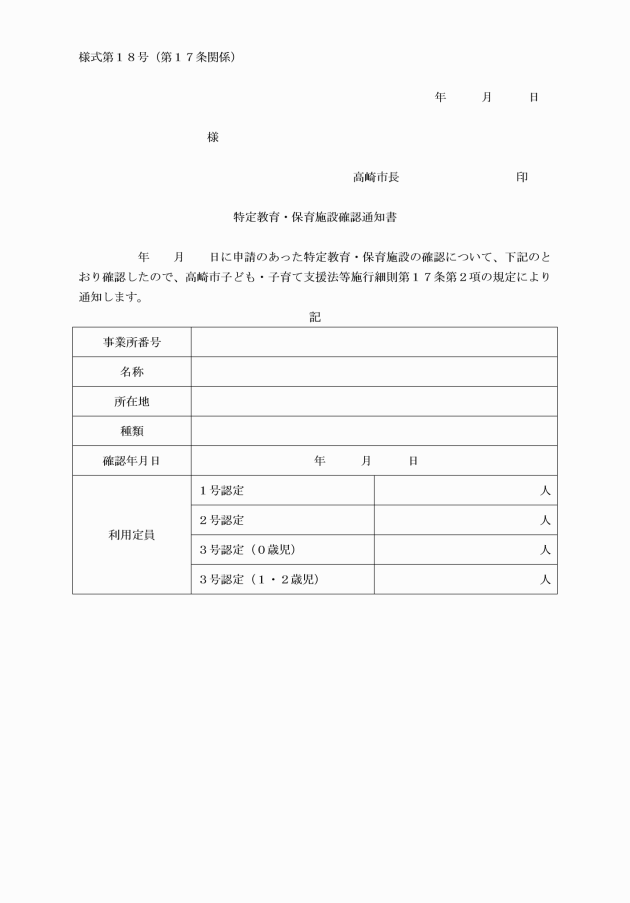

2 市長は、法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認を行ったときは、当該確認に係る申請を行った者に対し、特定教育・保育施設確認通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(特定教育・保育施設の確認の変更の申請等)

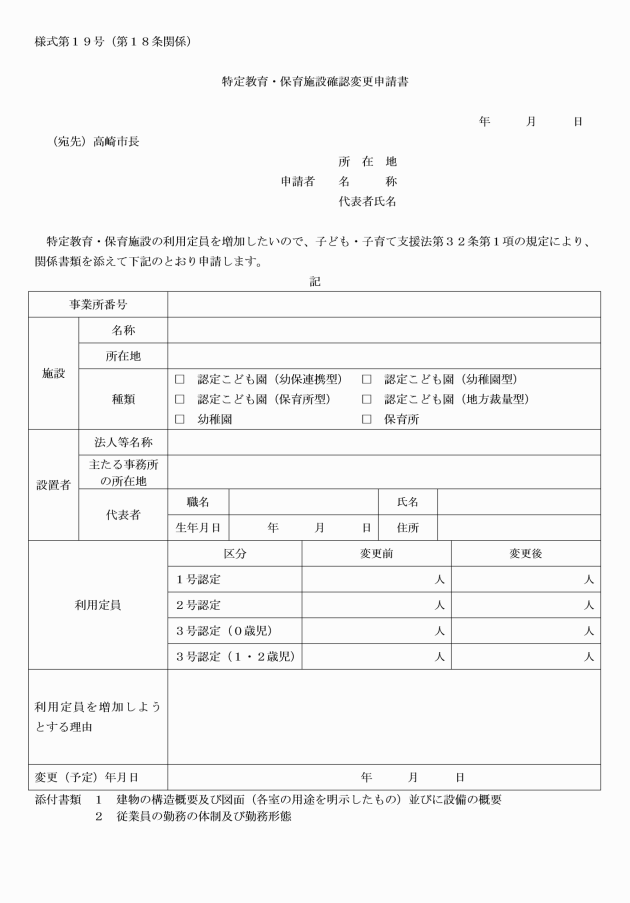

第18条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第19号)とする。

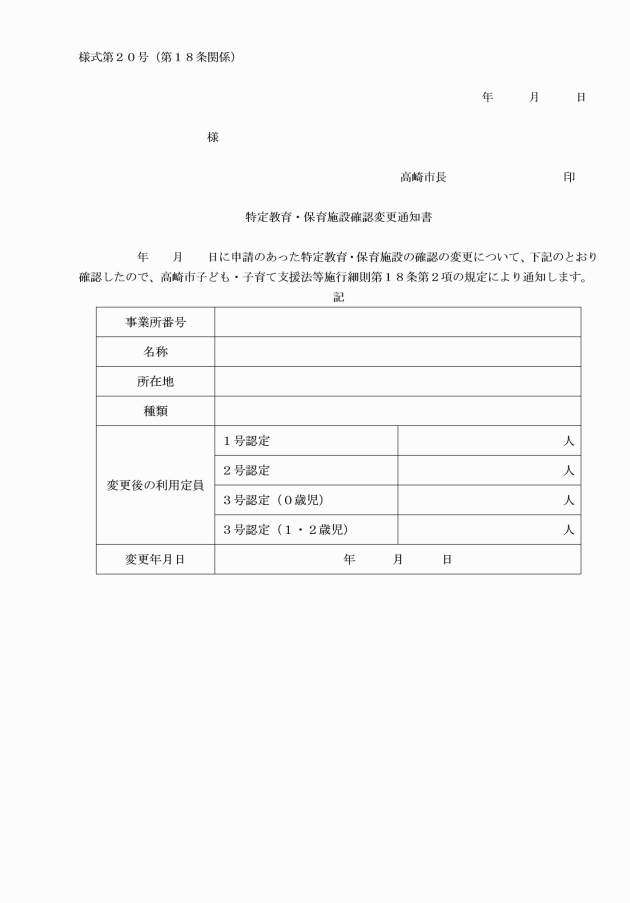

2 市長は、法第32条第1項の規定による申請について確認の変更を行ったときは、当該申請を行った者に対し、特定教育・保育施設確認変更通知書(様式第20号)により通知するものとする。

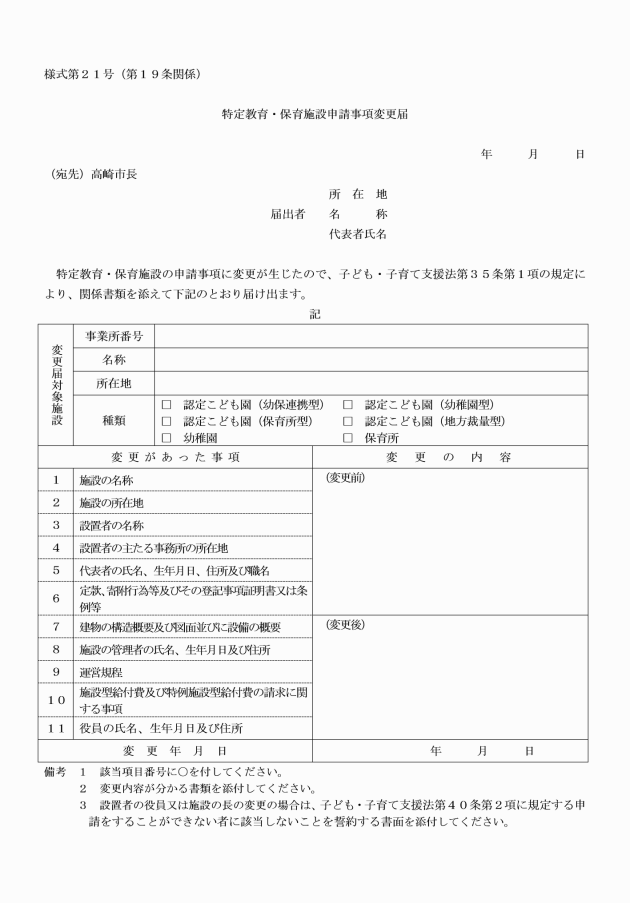

(特定教育・保育施設の申請事項の変更の届出)

第19条 府令第33条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設申請事項変更届(様式第21号)により行うものとする。

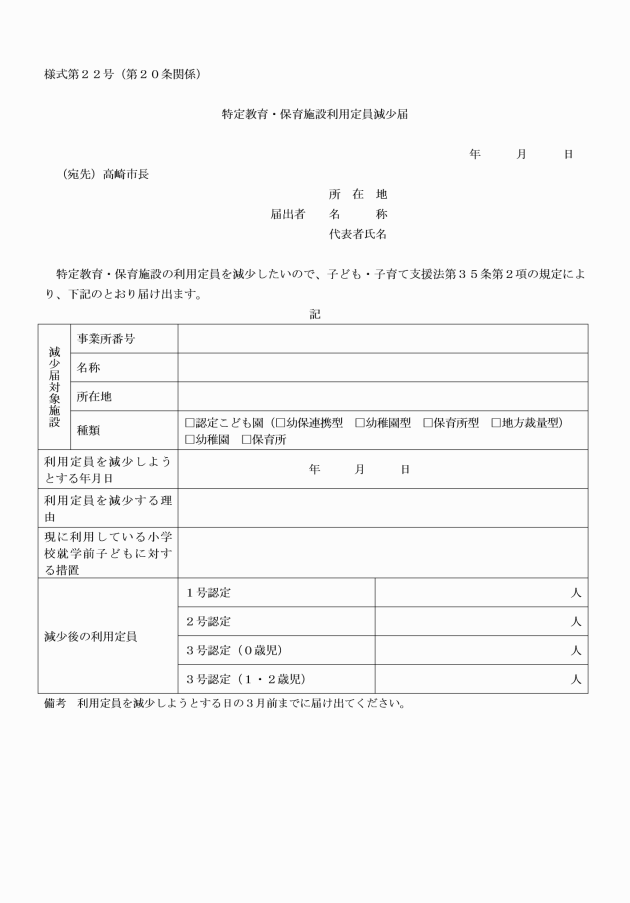

(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)

第20条 府令第34条の届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届(様式第22号)により行うものとする。

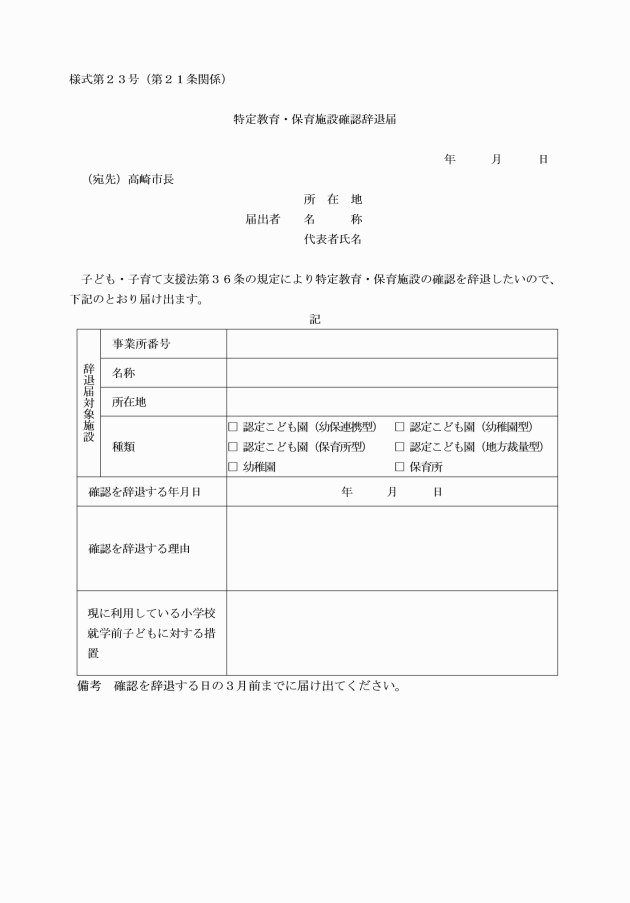

(特定教育・保育施設の確認の辞退)

第21条 特定教育・保育施設の設置者は、当該特定教育・保育施設について法第36条の規定により確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届(様式第23号)を市長に提出するものとする。

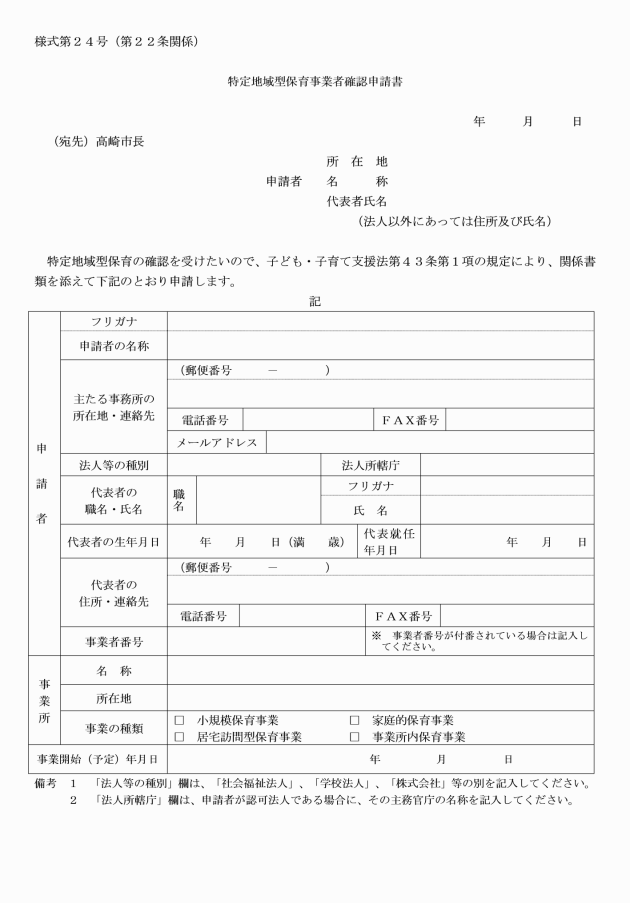

(特定地域型保育事業者の確認の申請等)

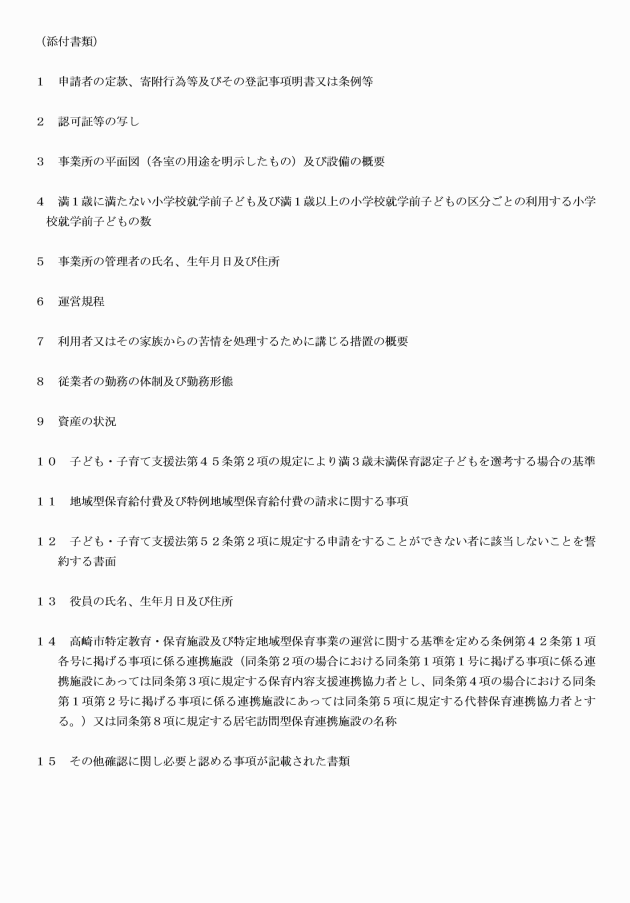

第22条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第24号)とする。

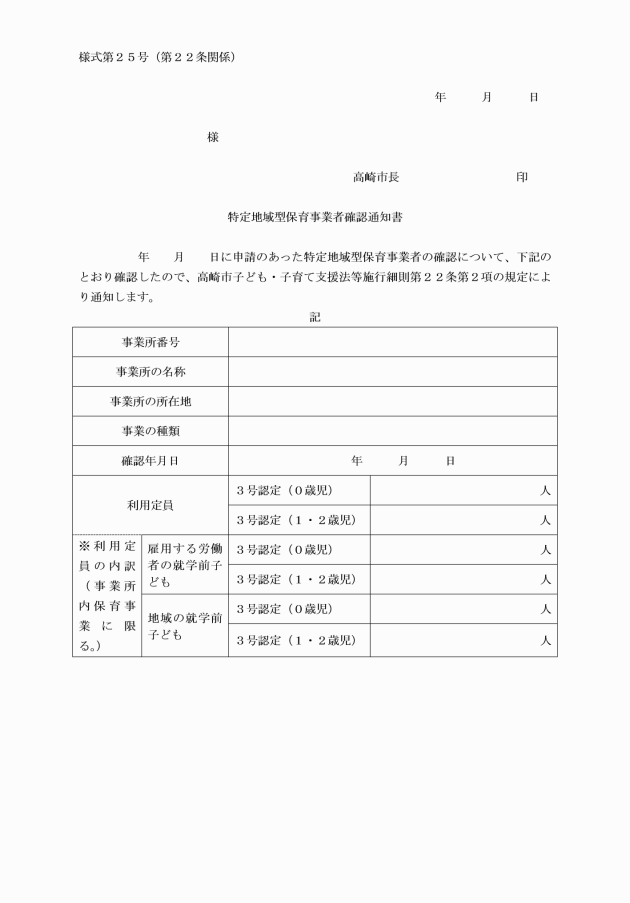

2 市長は、法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認を行ったときは、当該確認に係る申請を行った者に対し、特定地域型保育事業者確認通知書(様式第25号)により通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請等)

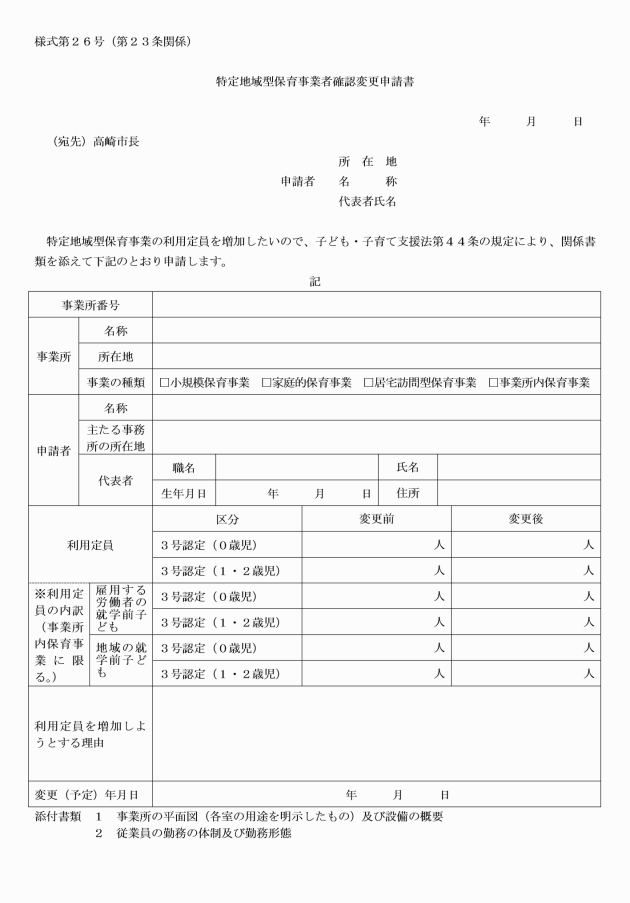

第23条 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第26号)とする。

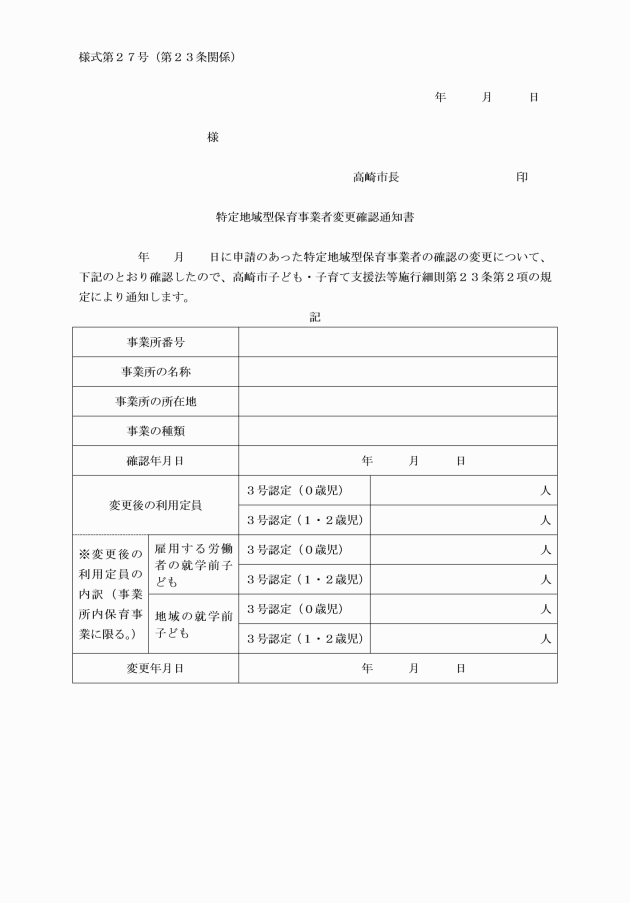

2 市長は、法第44条の規定による申請について確認の変更を行ったときは、当該申請を行った者に対し、特定地域型保育事業者変更確認通知書(様式第27号)により通知するものとする。

(令3規則50―2・一部改正)

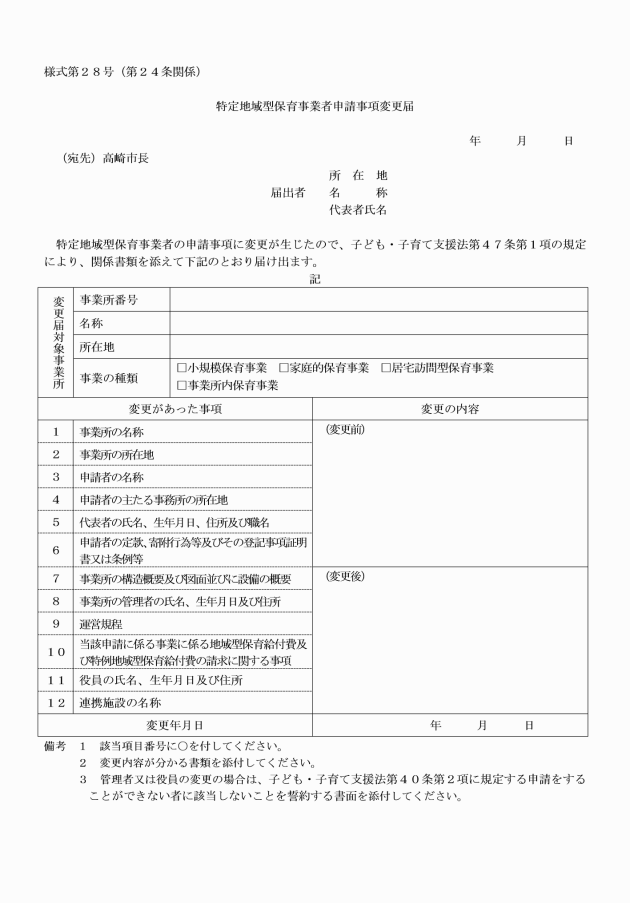

(特定地域型保育事業者の申請事項の変更の届出)

第24条 府令第41条第1項の届出は、特定地域型保育事業者申請事項変更届(様式第28号)により行うものとする。

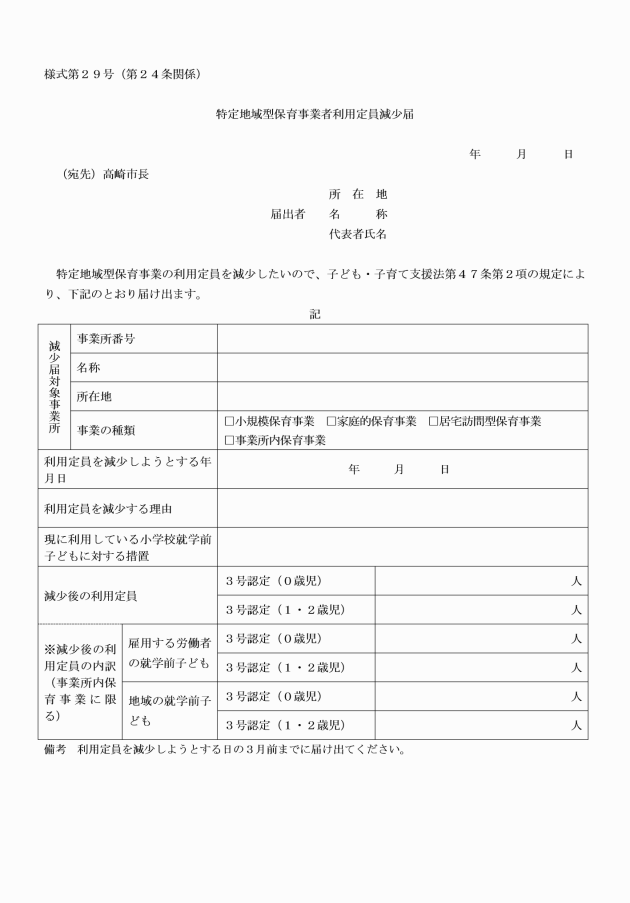

2 府令第41条第3項において準用する府令第34条の届出は、特定地域型保育事業者利用定員減少届(様式第29号)により行うものとする。

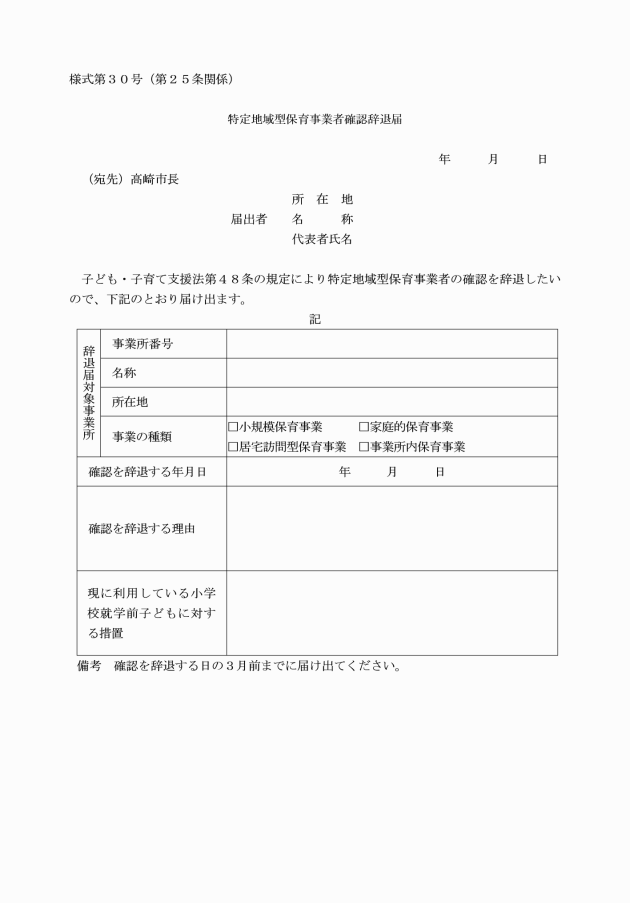

(特定地域型保育事業者の確認の辞退)

第25条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定により確認を辞退しようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第30号)を市長に提出するものとする。

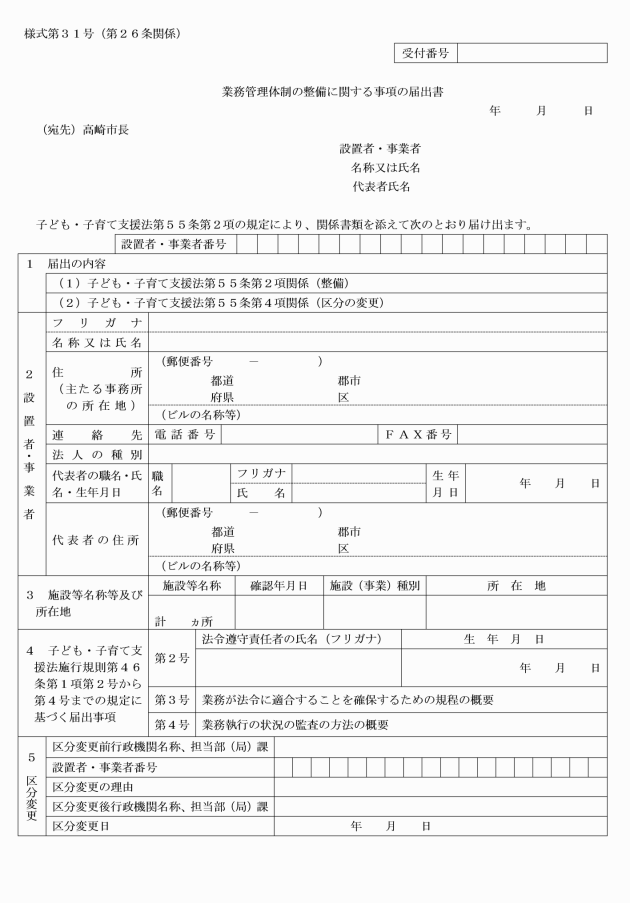

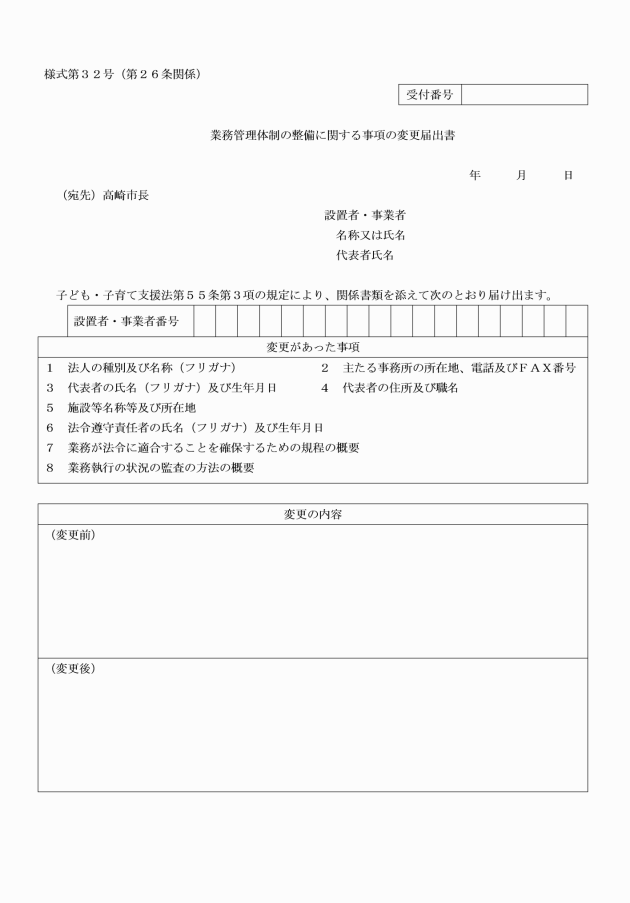

(業務管理体制の届出)

第26条 府令第46条第1項及び第3項の届書は、業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第31号)とする。

2 府令第46条第2項の届書は、業務管理体制の整備に関する事項の変更届出書(様式第32号)とする。

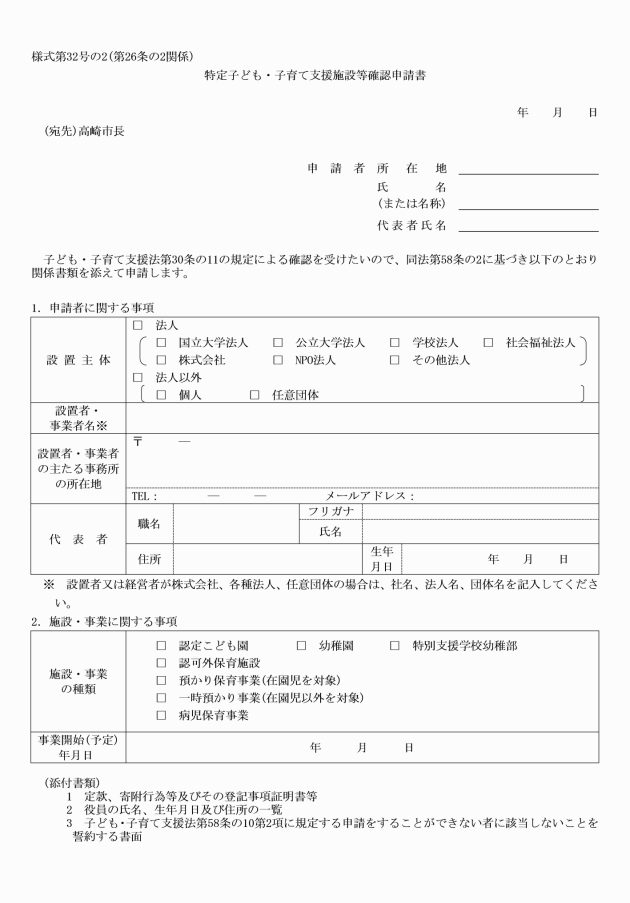

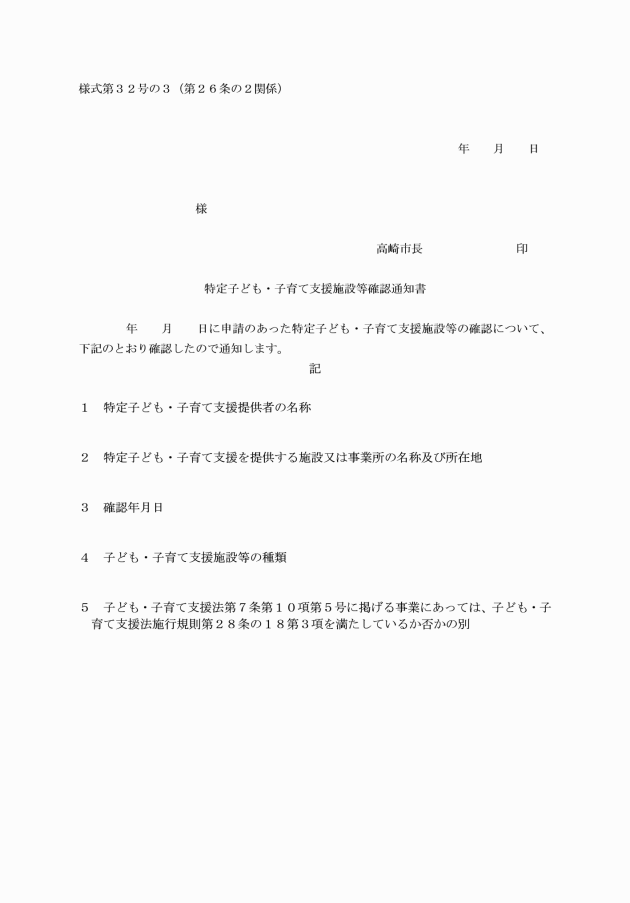

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等)

第26条の2 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第32号の2)とする。

2 市長は、法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認を行ったときは、当該確認に係る申請を行った者に対し、特定子ども・子育て支援施設等確認通知書(様式第32号の3)により通知するものとする。

(令元規則31・追加)

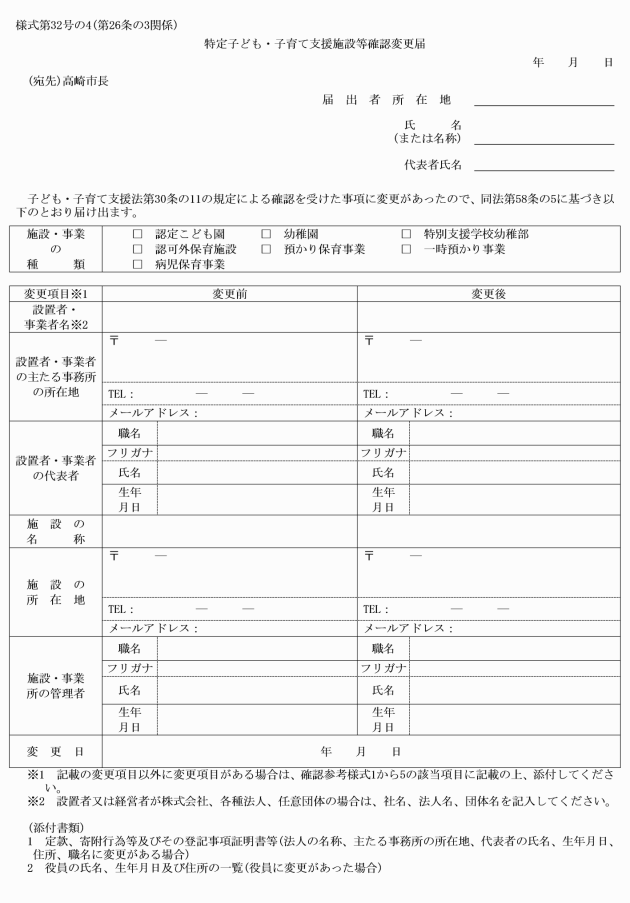

(特定子ども・子育て支援施設等の申請事項の変更の届出)

第26条の3 府令第53条の3第1項の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第32号の4)により行うものとする。

(令元規則31・追加)

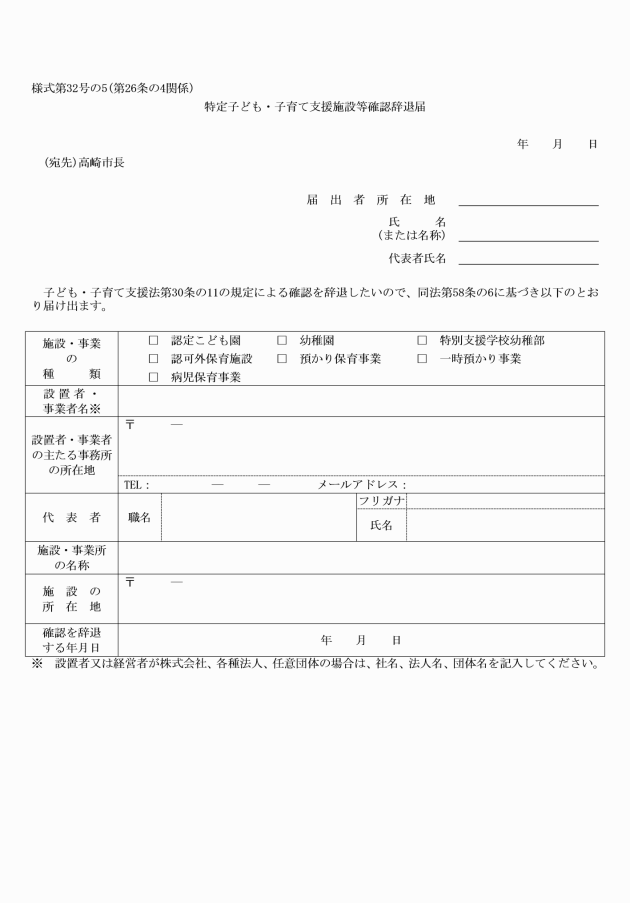

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)

第26条の4 特定子ども・子育て支援提供者は、当該特定子ども・子育て支援施設等について法第58条の6第1項の規定により確認を辞退しようとするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第32号の5)を市長に提出するものとする。

(令元規則31・追加)

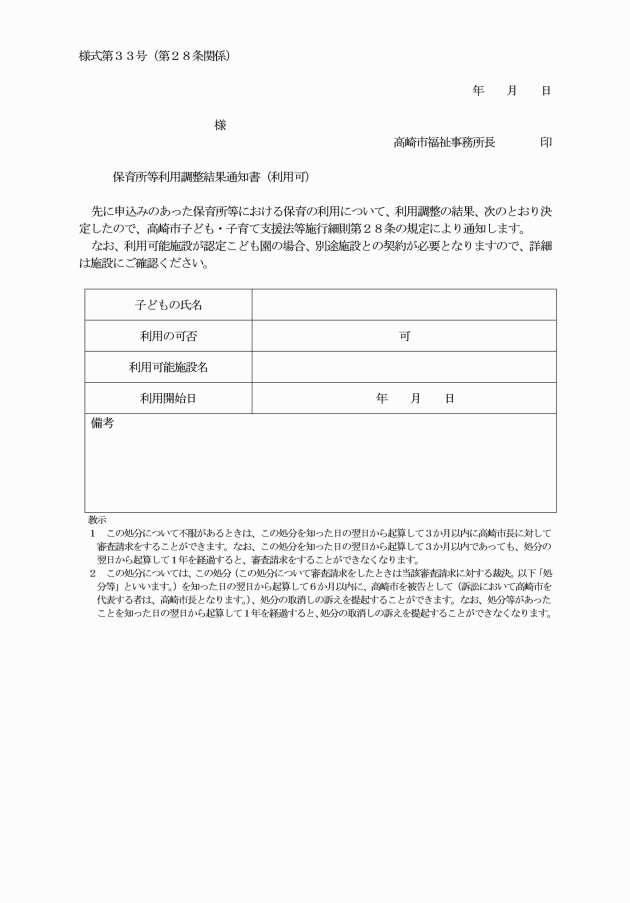

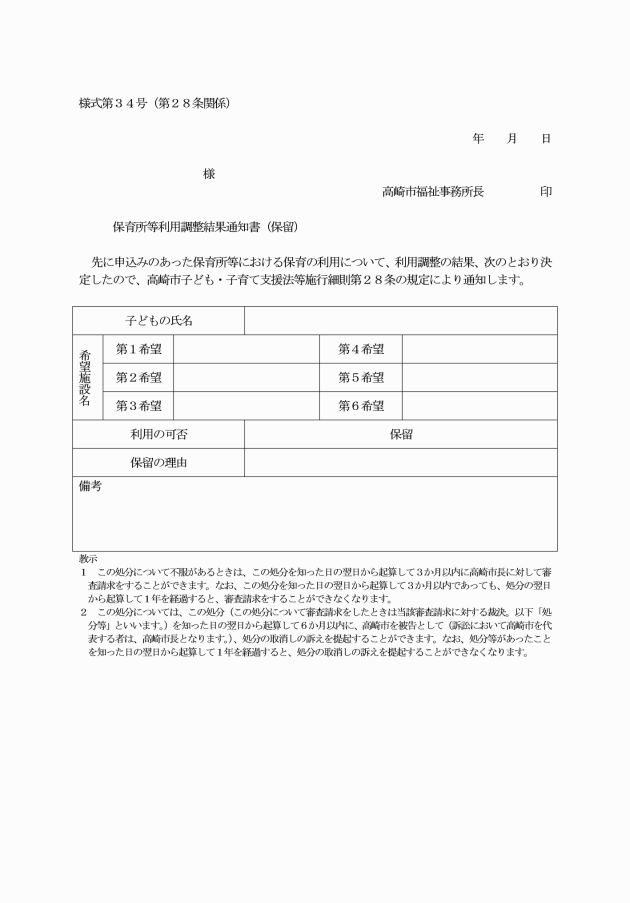

(保育の利用の申込み)

第27条 保育所、認定こども園又は地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)における保育の利用(児童福祉法第24条第4項に規定する保育の利用をいう。以下同じ。)をしようとする者は、子どものための教育・保育給付支給認定申請書(2・3号認定用)(兼)保育所等利用申込書を高崎市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定による申込みは、法第20条第1項の規定による申請と併せて行うことができる。

(平29規則29・一部改正)

(平29規則29・一部改正)

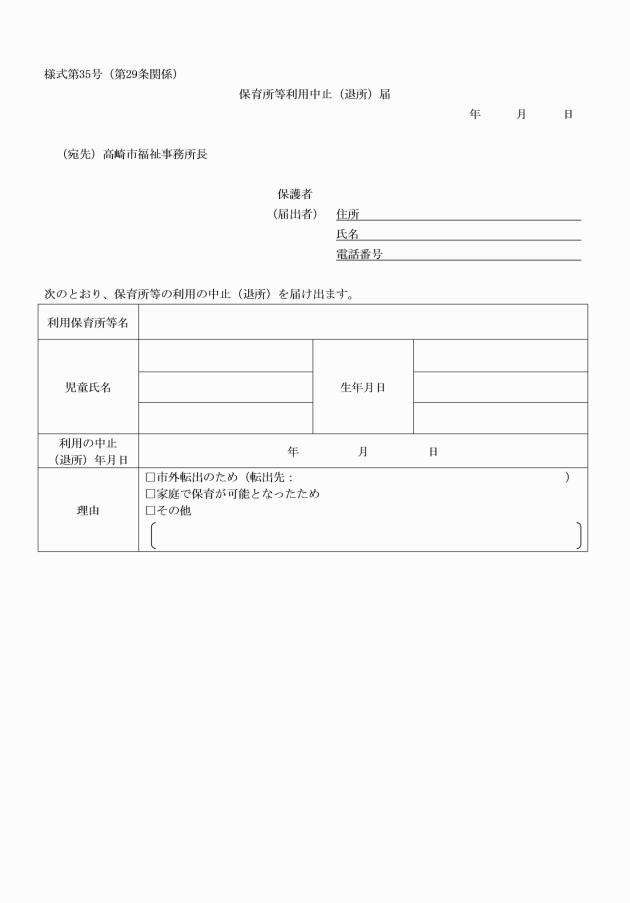

(保育の利用の中止の届出)

第29条 保育所等において保育の利用をしている児童の保護者(以下「利用保護者」という。)は、当該保育の利用を中止しようとするときは、保育所等利用中止(退所)届(様式第35号)により、福祉事務所長に届け出なければならない。

(平29規則29・旧第30条繰上・一部改正)

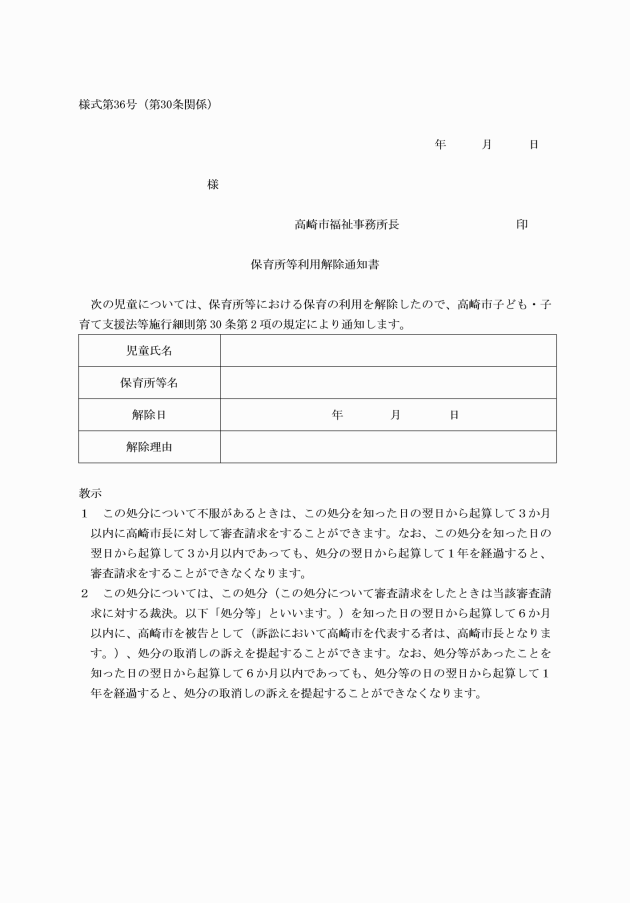

(保育の利用の解除)

第30条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育所等における保育の利用を解除することができる。

(1) 利用保護者が府令第1条の5各号に掲げる事由に該当しなくなったとき。

(2) 保育の利用に係る児童が、疾病その他の理由により、集団保育に耐えられないと認められるとき。

(3) その他保育の利用を解除することを適当と認めるとき。

(平29規則29・旧第31条繰上・一部改正、令元規則31・一部改正)

(変更の届出)

第31条 利用保護者は、第27条第1項に規定する申込みに係る事項に変更が生じたときは、速やかに福祉事務所長に届け出なければならない。

(平29規則29・旧第32条繰上)

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平29規則29・旧第33条繰上)

附則

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 法附則第9条第1項第1号イ、同項第2号イ(1)、同号ロ(1)及び同項第3号イ(1)の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額については、第13条から第16条までの規定を準用する。この場合において、第13条第1項第1号中「第27条第3項第2号」とあるのは「附則第9条第1項第1号イ」と、同項第2号中「第28条第2項第1号」とあるのは「附則第9条第1項第2号イ(1)」と、同項第3号中「第28条第2項第2号」とあるのは「附則第9条第1項第2号ロ(1)」と、同項第5号中「第30条第2項第2号」とあるのは「附則第9条第1項第3号イ(1)」と読み替えるものとする。

(令3規則50―2・一部改正)

附則(平成27年8月31日規則第44―2号)

1 この規則は、平成27年9月1日から施行する。

2 改正後の別表第1から別表第3までの規定は、平成27年9月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年8月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

附則(平成28年3月31日規則第35号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の第14条から第15条の2まで、別表第2、別表第3及び別表第5から別表第8までの規定は、平成28年4月以後の利用者負担額について適用し、同年3月以前の利用者負担額については、なお従前の例による。

附則(平成29年3月31日規則第29号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の第14条の2、第15条、別表第3、別表第4、別表第7及び別表第8の規定は、平成29年4月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年3月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

附則(平成30年3月31日規則第36号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第4の規定は、平成30年4月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年3月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

附則(平成30年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条、別表第1及び別表第3の規定は、平成30年9月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年8月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

3 改正後の様式第1号の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の支給認定の申請について適用し、同年3月31日までの期間に係る同項の支給認定の申請については、なお従前の例による。

4 改正後の様式第2号の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る子ども・子育て支援法第20条第1項の支給認定の申請(以下「支給認定の申請」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第4項に規定する保育の利用(以下「保育の利用」という。)の申込みについて適用し、同年3月31日までの期間に係る支給認定の申請及び保育の利用の申込みについては、なお従前の例による。

附則(令和元年9月30日規則第31号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第50―2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、令和3年4月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年3月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の高崎市子ども・子育て支援法等施行細則の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

附則(令和3年8月20日規則第65号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和3年9月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、令和3年9月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年8月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

附則(令和3年12月17日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月21日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号、様式第2号、様式第6号の3及び様式第8号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

附則(令和7年3月31日規則第22号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(令元規則31・全改、令3規則50―2・令3規則65・一部改正)

(単位:円)

階層区分 | 定義 | 利用者負担額(月額) | |||

標準時間認定保護者 | 短時間認定保護者 | ||||

3歳未満子ども | 3歳以上子ども | 3歳未満子ども | 3歳以上子ども | ||

A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯、児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親を支給認定保護者とする世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B | 市町村民税非課税世帯(Aの階層区分に属する世帯を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 |

C1 | 市町村民税均等割のみ課税世帯(Aの階層区分に属する世帯を除く。) | 7,600 | 0 | 7,470 | 0 |

C2 | 市町村民税所得割合算額が24,300円未満の世帯(Aの階層区分に属する世帯を除く。) | 9,940 | 0 | 9,770 | 0 |

C3 | 市町村民税所得割合算額が24,300円以上48,600円未満の世帯(Aの階層区分に属する世帯を除く。) | 10,370 | 0 | 10,190 | 0 |

D1 | 市町村民税所得割合算額が48,600円以上51,700円未満の世帯(Aの階層区分に属する世帯を除く。) | 12,690 | 0 | 12,470 | 0 |

D2 | 市町村民税所得割合算額が51,700円以上58,700円未満の世帯(Aの階層区分に属する世帯を除く。) | 14,680 | 0 | 14,430 | 0 |

D3 | 市町村民税所得割合算額が58,700円以上77,101円未満の世帯(Aの階層区分に属する世帯を除く。) | 17,010 | 0 | 16,720 | 0 |

D3―2 | 市町村民税所得割合算額が77,101円以上78,000円未満の世帯(Aの階層区分に属する世帯を除く。) | 17,010 | 0 | 16,720 | 0 |

D4 | 市町村民税所得割合算額が78,000円以上97,000円未満の世帯(Aの階層区分に属する世帯を除く。) | 22,950 | 0 | 22,550 | 0 |

D5 | 市町村民税所得割合算額が97,000円以上114,500円未満の世帯(Aの階層区分に属する世帯を除く。) | 27,940 | 0 | 27,460 | 0 |

D6 | 市町村民税所得割合算額が114,500円以上134,100円未満の世帯(Aの階層区分に属する世帯を除く。) | 33,270 | 0 | 32,700 | 0 |

D7 | 市町村民税所得割合算額が134,100円以上169,000円未満の世帯(Aの階層区分に属する世帯を除く。) | 39,430 | 0 | 38,750 | 0 |

D8 | 市町村民税所得割合算額が169,000円以上242,400円未満の世帯(Aの階層区分に属する世帯を除く。) | 45,950 | 0 | 45,160 | 0 |

D9 | 市町村民税所得割合算額が242,400円以上301,000円未満の世帯(Aの階層区分に属する世帯を除く。) | 48,210 | 0 | 47,390 | 0 |

D10 | 市町村民税所得割合算額が301,000円以上397,000円未満の世帯(Aの階層区分に属する世帯を除く。) | 49,960 | 0 | 49,110 | 0 |

D11 | AからD10までの階層区分に該当する世帯以外の世帯 | 51,280 | 0 | 50,400 | 0 |

備考

1 この表において、市町村民税とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に規定する税を含む。)をいう。

2 この表において、均等割とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、市町村民税所得割合算額とは、政令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。

3 この表において、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者である場合における市町村民税所得割合算額は、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定した額に相当する額とする。

6 階層区分の判定は、教育・保育給付認定保護者及び教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての保育に係る特定教育・保育等を利用した月の属する年度(保育に係る特定教育・保育等を利用した月が4月から8月までの場合には、前年度)分の市町村民税の課税状況に基づいて行う。ただし、課税状況に基づいて階層区分を証明できない世帯にあっては、D11の階層区分に該当するものとみなす。

別表第2(第14条・第14条の2関係)

(令元規則31・全改)

(単位:円)

階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||

標準時間認定保護者 | 短時間認定保護者 | |||

3歳未満子ども | 3歳以上子ども | 3歳未満子ども | 3歳以上子ども | |

A | 0 | 0 | 0 | 0 |

B | 0 | 0 | 0 | 0 |

C1 | 3,800 | 0 | 3,730 | 0 |

C2 | 4,970 | 0 | 4,880 | 0 |

C3 | 5,180 | 0 | 5,090 | 0 |

D1 | 6,330 | 0 | 6,220 | 0 |

D2 | 7,240 | 0 | 7,110 | 0 |

D3 | 8,310 | 0 | 8,160 | 0 |

D3―2 | 8,310 | 0 | 8,160 | 0 |

D4 | 10,250 | 0 | 10,070 | 0 |

D5 | 12,470 | 0 | 12,250 | 0 |

D6 | 15,130 | 0 | 14,870 | 0 |

D7 | 18,210 | 0 | 17,900 | 0 |

D8 | 21,470 | 0 | 21,100 | 0 |

D9 | 22,600 | 0 | 22,210 | 0 |

D10 | 23,480 | 0 | 23,080 | 0 |

D11 | 24,140 | 0 | 23,720 | 0 |

備考 この表における階層区分の定義及び判定は、別表第1に定めるところによる。

別表第3(第15条関係)

(令元規則31・全改)

(単位:円)

階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||

標準時間認定保護者 | 短時間認定保護者 | |||

3歳未満子ども | 3歳以上子ども | 3歳未満子ども | 3歳以上子ども | |

C1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C2 | 1,200 | 0 | 1,170 | 0 |

C3 | 2,310 | 0 | 2,270 | 0 |

D1 | 3,860 | 0 | 3,790 | 0 |

D2 | 4,860 | 0 | 4,770 | 0 |

D3 | 4,980 | 0 | 4,890 | 0 |

(令6規則11・全改)

(令6規則11・全改)

(令元規則31・全改、令3規則50―2・一部改正)

(令元規則31・全改)

(令元規則31・一部改正)

(令元規則31・全改)

(平28規則35・一部改正)

(令元規則31・全改)

(令6規則11・全改)

(平28規則35・一部改正)

(令7規則22・全改)

(平28規則35・一部改正)

(平28規則35・一部改正)

(平28規則35・一部改正)

(平28規則35・一部改正)

(令3規則50―2・一部改正)

(平28規則35・令3規則65・一部改正)

(平28規則35・令3規則65・一部改正)

(令元規則31・追加、令3規則50―2・一部改正)

(令元規則31・追加、令3規則50―2・一部改正)

(令元規則31・追加)

(令元規則31・追加)

(令元規則31・追加、令3規則50―2・旧様式第16号の7繰上)

(令元規則31・追加、令3規則50―2・旧様式第16号の8繰上)

(令元規則31・追加、令3規則50―2・旧様式第16号の9繰上)

(令3規則50―2・令5規則15・一部改正)

(令3規則65・一部改正)

(令3規則50―2・一部改正)

(令3規則65・一部改正)

(令3規則50―2・一部改正)

(令3規則50―2・一部改正)

(令3規則50―2・一部改正)

(令3規則50―2・令7規則22・一部改正)

(令3規則65・一部改正)

(令3規則50―2・一部改正)

(令3規則65・一部改正)

(令3規則50―2・一部改正)

(令3規則50―2・一部改正)

(令3規則50―2・一部改正)

(令3規則50―2・一部改正)

(令3規則50―2・一部改正)

(令元規則31・追加、令3規則50―2・一部改正)

(令元規則31・追加)

(令元規則31・追加、令3規則50―2・一部改正)

(令元規則31・追加、令3規則50―2・一部改正)

(平29規則29・全改、令3規則65・一部改正)

(平29規則29・全改、令3規則65・一部改正)

(平29規則29・旧様式第37号繰上・一部改正、令3規則50―2・一部改正)

(平28規則35・一部改正、平29規則29・旧様式第38号繰上・一部改正、令3規則65・一部改正)