○排水設備設置義務免除の許可に関する事務取扱要綱

令和5年7月1日

上下水道告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書に規定する排水設備設置義務免除の許可(以下「許可」という。)に関し必要な事項を定め、業務の統一的かつ適正な執行を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、次の各号に定めるもののほか、法において使用する用語の例による。

(1) 免除下水 許可を受け、公共下水道以外に排出する下水をいう。

(2) 排出施設 免除下水を公共下水道以外に排出するために設けられる排水管、排水管渠その他の排出施設をいう。

(許可の対象となる下水)

第3条 許可の対象となる下水は、事業に起因し、又は付随する廃水(し尿を含む廃水及び水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第9項に規定する生活排水並びにこれらの処理水を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 工場又は事業場(以下「事業場等」という。)における生産等の作業工程で生じる排水のうち、汚水等の処理施設を経由して排出される下水であること。

(2) 間接冷却水等、汚濁物質と直接接触しない下水であること。

(3) その他上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特別な事由があると認めた下水であること。

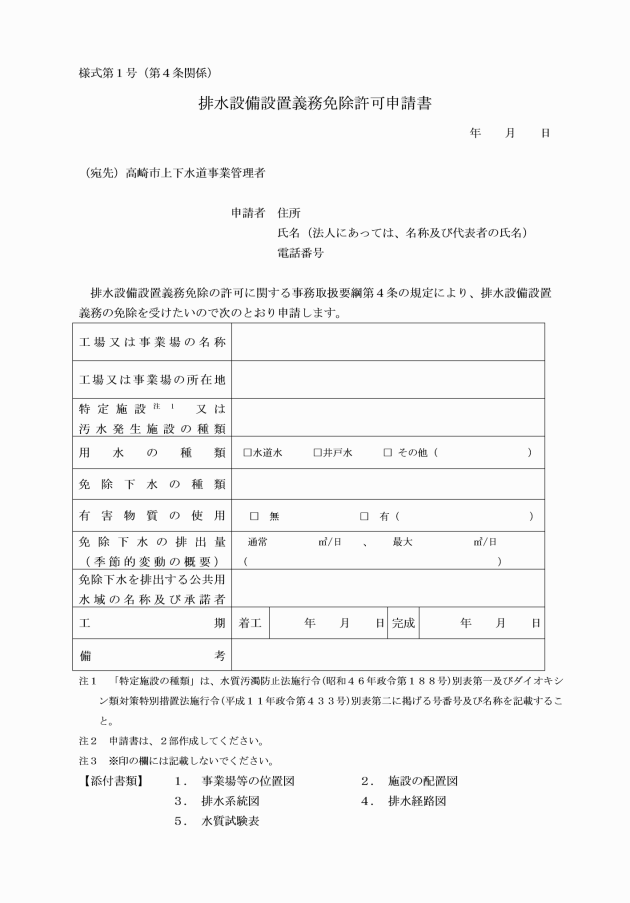

(許可の申請)

第4条 許可を受けようとする者は、許可を受けようとする日の60日前までに、排水設備設置義務免除許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 事業場等の位置図

(2) 施設の配置図

(3) 排水系統図

(4) 排水経路図

(5) 水質試験表(施設を新設する場合であって、当該水質試験表を添付できないときは、予定水質表及び他の類似施設の水質試験結果表)

(6) その他管理者が特に必要と認める書類

(許可の要件)

第5条 管理者は、前条の申請が次に掲げる要件を全て満たしていると認めるときは、許可をすることができる。

(1) 免除下水を排出しても支障がない公共用水域(水質汚濁防止法第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)があること。

(2) 免除下水の水質が、排出する公共用水域の排水基準(排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)で定める基準、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号)で定める水質排出基準(水質汚濁防止法第3条第3項又はダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第8条第3項の規定に基づく条例が定められている場合には、その基準とする。)及び群馬県の生活環境を保全する条例施行規則(平成12年群馬県規則第109号)で定める特定排出水規制基準及び特定排出水基準)に適合し、将来にわたりその水質が保証されるものであること。

(3) 排出施設と排水設備が完全に分離され、その系統が確認できること。

(4) 免除下水に係る管理体制が整備されていること。

(5) 免除下水が、許可の要件を満たさなくなった場合、公共用水域への排水を停止できること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項に適合していること。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に認めたときは、許可をすることができる。

(許可の条件)

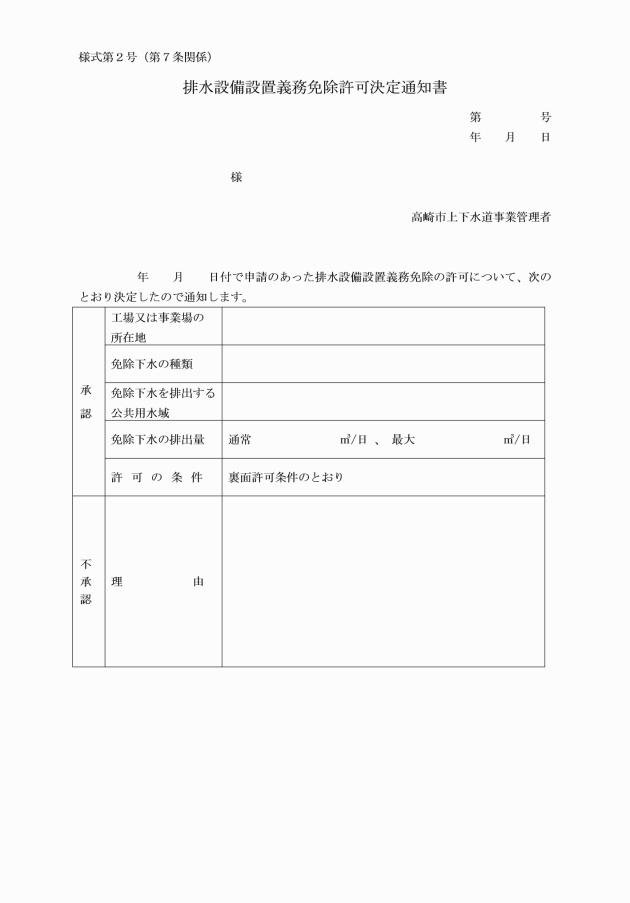

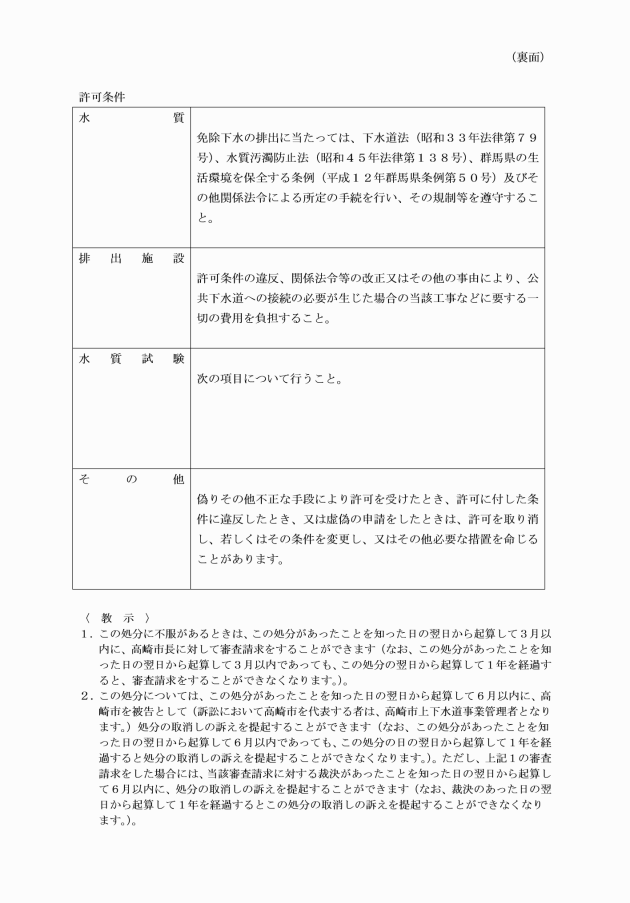

第6条 管理者は、前条の許可をするに当たっては、免除下水の管理及び水質維持のために必要な条件を付すことができる。

2 管理者は、必要があると認めたときは、前項の条件を変更することができる。

(許可の期間)

第8条 許可は、次条第1項各号に掲げる事項に変更がない限り、期間を定めないものとする。ただし、他の法令等により規制された場合は、この限りでない。

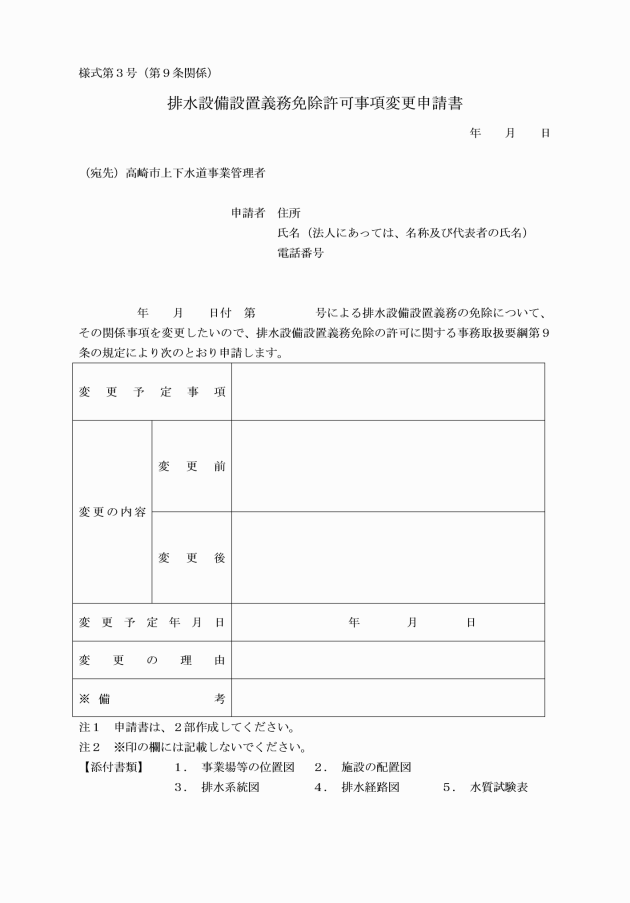

(許可に関する事項の変更)

第9条 許可を受けた者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の60日前までに、排水設備設置義務免除許可事項変更申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 免除下水の種類、排出量又は処理方法

(2) 排水の系統又は経路

(3) 排水設備又は排出施設

(4) 免除下水の水質

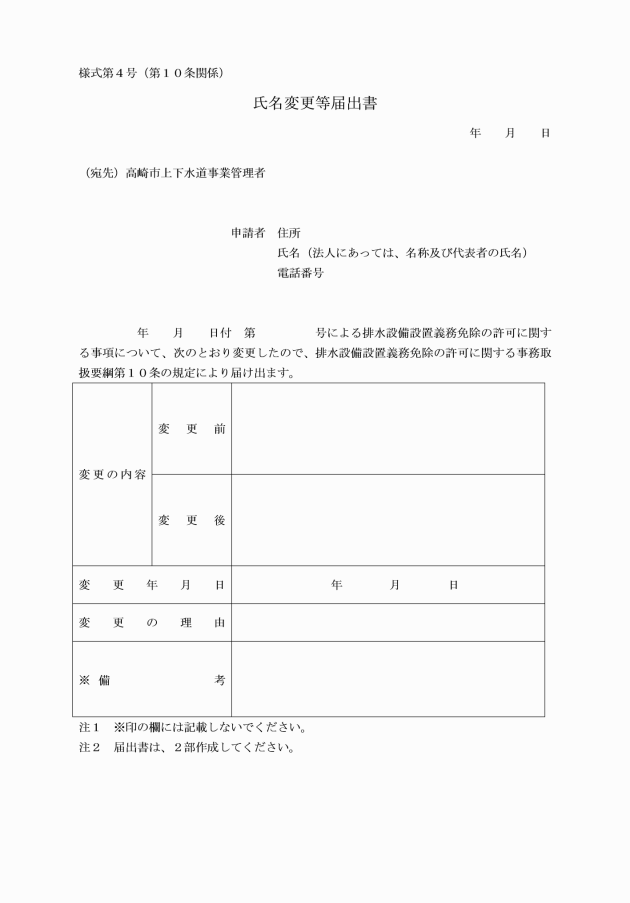

(氏名等の変更)

第10条 許可を受けた者は、次に掲げる事項を変更したときは、変更のあった日から30日以内に、氏名変更等届出書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)又は住所

(2) 事業場等の名称

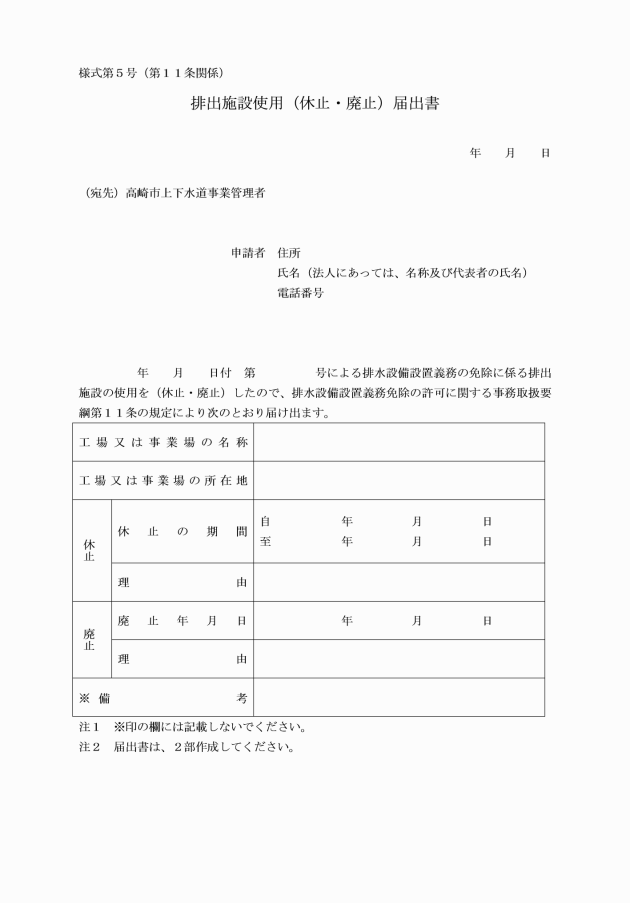

(休止又は廃止)

第11条 許可を受けた者は、排出施設の使用を休止し、又は廃止したときは、休止し、又は廃止した日から30日以内に、排出施設使用(休止・廃止)届出書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

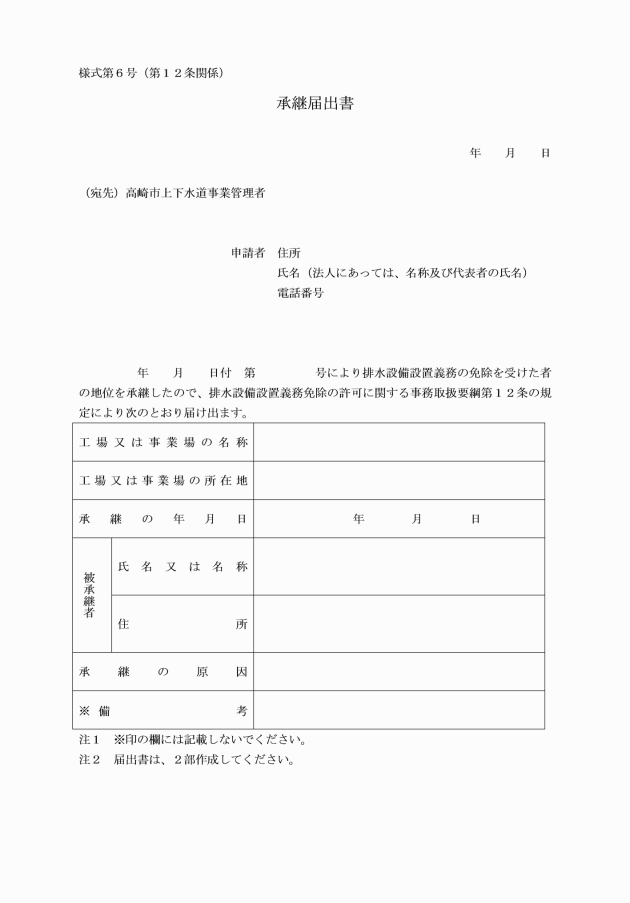

(地位の承継)

第12条 許可を受けた者から当該許可に係る事業場等を譲り受け、引き続き使用する者は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 許可を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

(水質試験の実施)

第13条 許可を受けた者は、次に定めるところにより、免除下水の水質試験を行わなければならない。

(1) 水質試験は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)に定める方法により行うものとする。

(2) 水質試験は、管理者が排水設備設置義務免除許可決定通知書で指定した項目について行うものとする。

(3) 水質試験に用いる試料の採取場所は、排出施設の排水口とする。この場合において、排出口が2箇所以上あるときは、それぞれの排出口から採取するものとする。

(4) 水質試験に用いる試料は、測定しようとする免除下水の水質が最も悪いと推定される時刻に、水深の中層部から採取するものとする。

(5) 水質試験に用いる試料の分析は、自己以外の事業者(計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定による濃度の計量証明の事業の登録を受けた事業者(ダイオキシン類の分析については、計量法第121条の3に規定する認定特定計量証明事業者))又は公的機関において行うものとする。

(6) 水質試験は、1年に1回以上実施するものとし、その結果を記録したものを3年間保管しなければならない。

(調査及び報告)

第14条 管理者は、この要綱の施行に必要な限度において、次に掲げる事項を行うことができる。

(1) 前条に規定する水質試験の結果の記録を提出させること。

(2) 免除下水の管理状況について、職員を事業場等に立ち入らせ、調査を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた事項に関して資料を提出させ、及び報告を求めること。

(監督処分)

第15条 管理者は、許可を受けた者が不正な手段により許可を受けたとき、又は許可に係る条件を満たさないことが認められるときは、法第38条の規定により、許可を取消し、若しくはその条件を変更し、又は必要な措置を命じることができる。

(関係機関及び部署との調整)

第16条 管理者は、この要綱の運用に当たっては、関係機関及び部署と密接な調整を図るものとする。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

1 この告示は、令和5年7月3日から施行する。

2 この告示の施行の際現に高崎市下水道条例(昭和35年高崎市条例第8号)第6条の規定による検査を受け、第3条に規定する許可の対象となる下水を公共下水道以外に排出している者は、この告示の施行の日において第7条の規定により許可を受けたものとみなす。