本文

収蔵品展「草木染の美・冬」

日本の染織文化史に沿って、冠位十二階制を始めとする位階による服色や王朝の彩色など、古代染織から現代に至る各時代の色の再現や、創作による染織品が展示され、パネル解説によって植物染色の変遷を知ることができます。また、さまざまな染料植物による見本糸は、身近に生育する草や木によってすばらしい色彩に染め上げられています。

草木染作品の鑑賞を通じて、植物の持つ色の優しさや奥深さを感じることができ、「自然の色」の豊かさを楽しむことができます。

冠位制度の服色の変遷

わが国の古代の官位をあらわした、いわゆる位階制は、氏姓(うじかばね)の地位を示した時代から律令国家が形成されるまでの朝廷の官人の地位・序列を示した制度です。

推古十一年(603)制定された冠位十二階は日本の冠位制度の始まりであり、階級を冠の色で表し、服色もこれにならって同じ色に定められ、当色といって位階によって区別されました。

王朝の彩色

平安時代は唐風文化の模倣を脱し、国風文化を築いた貴族社会を中心とした文化の時代です。

その古代の色彩を記録として今に伝えてきたのが、平安時代の法令集『延喜式』(延喜五年905年編纂開始)です。巻14巻は縫殿寮(ぬいどのりょう)という宮中の衣服の裁縫などをつかさどった役所の業務について書かれており、その中に「雑染用度条(ざっせんようどじょう)」という項目があります。ここには色名とともに、染色に必要な染料となる植物、媒染剤(灰や酢など)、燃料(薪など)の分量が記されています。いわば染色のレシピで、古代の染色を知るよりどころとなっています。原本は現存していませんが、後世に写された写本により全巻がほぼ完全な形で伝わっているため、古代の年中行事や諸制度などを知る貴重な史料とされています。

展示している絹の反物の色相は、染色家の山崎青樹氏がこの記述に基づいて古代の色彩全38色を再現したものです。

※全38色から、収蔵品展の中で展示替えをしながら、一部を展示しています。

収蔵品展 「草木染の美・冬」の展示概要

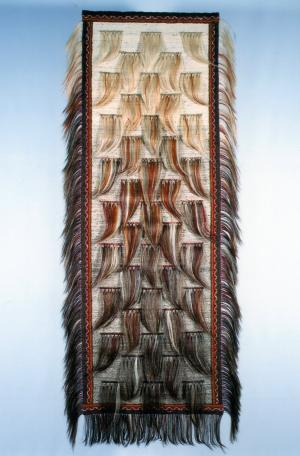

寺村 祐子 《カラコルム早春》

今回の収蔵品展は「冬」をテーマとし、正月にちなんで松竹梅などの吉祥文様やウールの作品を中心に展示します。

山崎青樹の草木画《千両》をはじめ、長田茂伸の額絵《宝船》、江戸時代後期に筒描で染められた鶴や唐草文様の着物型掛け布団、ウール作品としては寺村祐子のタペストリー《カラコルム早春》など30点を展示します。

日本の染色文化の歴史を紹介する「王朝の彩色」のコーナーでは、延喜式記述を元に染めた反物から、「黄櫨(こうろ)」、「深紫(ふかきむらさき)」、「浅滅紫(あさきけしむらさき)」、「深緋(ふかきあけ)」、「浅蘇芳(あさきすおう)」「韓紅花(からくれない)」、「退紅(あらそめ)」、「浅支子(あさきくちなし)」、「赤白橡(あかしろつるばみ)」、「中緑(なかのみどり)」、「青浅緑(あおあさみどり)」、「黄浅緑(きあさみどり)」、「中縹(なかのはなだ)」、「深藍色(ふかきあいいろ)」、「中藍色(なかのあいいろ)」の15点を展示します。襲の色目(かさねのいろめ)からは、「松重(まつがさね)」、「紅梅の匂ひ(こうばいのにほひ)」の2組を展示します。

そして、黒袍(くろほう)と鈍色(にびいろ)の染布パネルは「黒袍を着用した立ち雛」とともに展示し、様々な「黒」をご覧いただけます。

さらに、さまざまな植物で染めた絹糸がご覧いただける「染糸引き出し」では、一つ一つの引き出しを開けてお楽しみください。

草木染の作品に囲まれ、草木染の色に浸ることができる空間を体感していただける展示です。

会期

令和7年12月19日(金曜日)~令和8年2月23日(月曜日・祝日)

会期中休園日

令和7年 12月22日(月曜日)・28日(日曜日)~令和8年1月5日(月曜日)・13日(火曜日)・19日(月曜日)・26日(月曜日)・2月2日(月曜日)・9日(月曜日)・12日(木曜日)・16日(月曜日)

会場

高崎市染料植物園 染色工芸館

開館時間

午前9時~午後4時30分(最終入館は午後4時)

入館料

一般100円(80円)、大高生80円(50円)

- ( )内は20名以上の団体割引料金

- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方および、その付き添いの方1名、65歳以上の方、中学生以下の児童生徒は無料になります。