本文

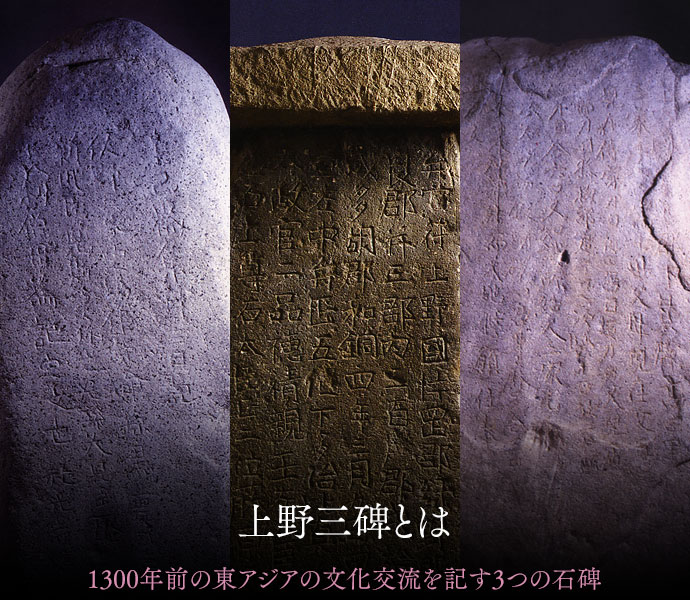

上野三碑:上野三碑とは

日本列島東部の古代上野国[こうずけのくに](現在の群馬県[ぐんまけん])に存在する三つの石碑「上野三碑[こうずけさんぴ]」は、日本に18例しか現存しない古代(7~11世紀)の石碑のなかで最古の石碑群であり、大切に守られてきました。

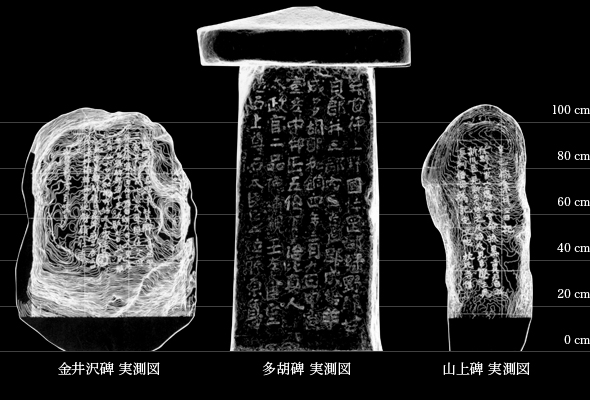

それらは、山上碑[やまのうえひ](681年)、多胡碑[たごひ](711年頃)、金井沢碑[かないざわひ](726年)と呼ばれています。三碑の記録形態は、上野国に住み着いた朝鮮半島からの渡来人がもたらしたもので、かれらとの密接な交流の中で、当時の都(飛鳥、奈良)から遠く離れた地元の人々によって文字で刻まれたものです。山上碑は、日本語の語順で漢字を並べた最古級の歴史資料です。多胡碑は、その文字が遠く中国にまで知られていました。金井沢碑は、この地での仏教の広がりを刻んでいます。これらの三碑は、東アジアにおける文化交流の実像を示す極めて重要な歴史資料です。

三碑に刻まれた内容は、中国を起源とする政治制度、漢字文化、インドを起源とする仏教が、ユーラシア東端の地である日本に到達しただけでなく、さらに遠く離れた東部の上野国に多数の渡来人の移動とともに伝来し、地元の人々に受容され、広まっていったことを証明しています。

このように三碑は、歴史的、文化的、社会的、政治的に、「世界の記憶」にふさわしい希有な価値を有するものです。

日本の古代石碑・石塔(現存するもの)

| 名称 | 所在地または由来地 | 年代 | 種類区分 |

|---|---|---|---|

| 宇治橋碑 | 京都府宇治市 | 大化2(646)年以降 | 架橋記念碑 |

| 山上碑 | 群馬県高崎市 | 辛巳(681)年 | 追善供養碑 |

| 那須国造碑 | 栃木県大田原市 | 庚子(700)年 | 墓碑・顕彰碑 |

| 多胡碑 | 群馬県高崎市 | 和銅4(711)年頃 | 建郡碑 |

| 超明寺碑 | 滋賀県大津市 | 養老元(717)年 | 記念碑 |

| 元明天皇陵碑 | 奈良県奈良市 | 養老5(721)年 | 墓碑 |

| 阿波国造碑 | 徳島県石井町 | 養老7(723)年 | 墓碑 |

| 金井沢碑 | 群馬県高崎市 | 神亀3(726)年 | 供養碑 |

| 竹野王多重塔 | 奈良県明日香村 | 天平勝宝3(751)年 | 記念銘 |

| 仏足石 | 奈良県奈良市 | 天平勝宝5(753)年 | 仏足石 |

| 仏足石跡歌碑 | 奈良県奈良市 | 天平勝宝5(753)年 | 歌碑 |

| 多賀城碑 | 宮城県多賀城市 | 天平宝字6(762)年 | 記念碑 |

| 宇智川磨崖碑 | 奈良県五條市 | 宝亀9(778)年 | 磨崖碑 |

| 浄水寺南門碑 | 熊本県宇城市 | 延暦9(790)年 | 造寺碑 |

| 浄水寺灯籠竿石 | 熊本県宇城市 | 延暦20(801)年 | 寄進碑 |

| 山上多重塔 | 群馬県桐生市 | 延暦20(801)年 | 造塔銘 |

| 浄水寺寺領碑 | 熊本県宇城市 | 天長3(826)年 | 寺領碑 |

| 浄水寺如法経碑 | 熊本県宇城市 | 康平7(1064)年 | 如法経塔 |

前沢和之『古代東国の石碑』から作成