本文

催事(イベント)等における食品の取り扱いについて

催事(イベント)等の開催に伴い、簡易な施設を設け、食品を調理し提供しようとする場合には、営業許可あるいは届出が必要な場合があります。

食品の出店が可能な範囲

催事とは

季節的・一時的に公共的目的をもって開催され、不特定又は多数の者が参加する次の(1)~(5)のいずれかに該当するものであり、物品販売や興行等の営利を目的とする催しを除くものです。

(1)神社・仏閣の縁日・祭礼

(2)花見

(3)市民祭、産業祭、花火大会など国や地方公共団体が主催・共催・後援する行事

(4)盆踊り、納涼祭など町内会が主催・共催する行事

(5)その他これらに類する行事

以下の場合は、催事等に該当せず、原則として常設の営業許可(固定店舗やキッチンカー)がなければ出店できません。

- 企業等による営利を目的とした集客イベント

- 同一の場所で反復継続するなど、常設の営業許可が要すると判断される場合

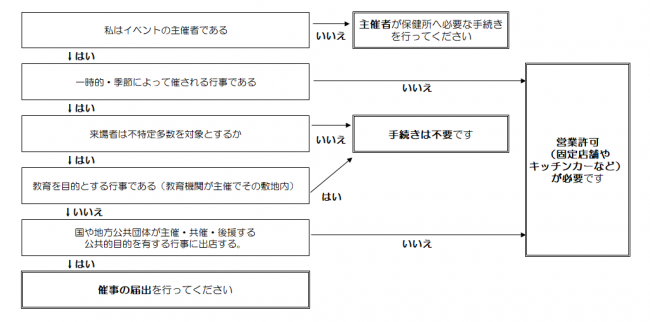

必要な手続き

イベントの目的、規模、内容に応じて、必要となる手続きが変わります。次のフローチャートを参照してください。

届出が必要および不要な催事の例

- 届出が必要な催事

- (例)地方公共団体が主催・共催・後援する催し

- 届出が不要な催事

- (例)学園祭、小学校や保育施設で行うバザー、住民(町内会)祭、運動会

- (例)企業が従業員やその家族を対象として行うイベント、神社の祭礼

- (例)高崎市内で営業できる許可を取得したキッチンカーのみ出店する場合

- (例)試食のように食品を少量かつ無料で提供する場合

※届出が不要であっても食品衛生上の危害発生防止のため、出店者等は保健所の指導に従ってください。

届出の提出書類

開催の14日前までに以下の必要書類を提出してください。

- 営業設備の大要・出店者一覧表 [Excelファイル/23KB] 記入例 [PDFファイル/3.8MB]

- 食品衛生責任者の資格を証明するものの写し

- 催事等の概要

その他

- 食品表示がある包装された食品(製造許可を取得している施設で製造された既製品)をそのまま販売する場合は、下記ホームページより届出をしてください。

食品衛生申請等システム(厚生労働省)(サイト)<外部リンク>

催事での食品の取扱い

取り扱う食品について

施設・設備や食品を取り扱う従事者の衛生が、食品衛生上の危害発生防止に十分でないことがありますので、イベントを行う行為や取り扱う食品に制限があります。

原則、取扱い可能な食品は以下の表で示すとおりです。

注意事項

テントにおける調理では衛生的に十分でなく、提供できる食品の品目や期間等において制限があります。

| 固定店舗 | キッチンカー | テント | |

|---|---|---|---|

| 衛生管理 | ◎ | 〇 | △ |

| 提供品目 | ◎ | 〇 | △ |

| 出店可能な期間 | ◎ (6年間) |

〇 (5年間) |

△ (催事の期間中(3日以内)) |

| 出店可能な場所 | △ (移動不可) |

◎ (県内(市内)一円) |

△ |

届出の有無に関わらず、臨時で食品を取り扱う際には必ず守っていただく事項です。

食品の取り扱いには十分注意し、安全で衛生的な食品を提供するため、次のことを守ってください。

- すし、さしみ等の生食する食品で衛生上の危害発生の恐れの高いものは取り扱わないこと

- 生クリーム等の泡立て行為は行わないこと

- 原材料の細切等の仕込み行為はその場で行わないこと

- 仕込みの必要な原材料を使用する場合は、清潔な調理、加工施設等で仕込みを行い、必要に応じて使用(調理)直前まで冷蔵保管すること

- かき氷には食品製造用水を製氷したものを使用し、削氷を行う際は、手指やほこり等で汚染されない構造の機械を用い、盛り付けは衛生的な器具を用いること

- 事前相談で、食中毒となる可能性が高いと指導を受けた食品は取り扱わないこと

調理、製造に従事する人について

- 爪を短く切り、食品を取り扱う前及び用便後には、必ず手指の洗浄・消毒を行う

- 身体を清潔にし、清潔な衣服を着用する

- 手指に傷のある人、下痢・吐き気などの症状のある人は、調理、製造に従事しない

その他

- 当日に調理すること(前日調理は行わないこと)

- 現場では1工程のみで完成する簡単な調理に限ること

- 調理済みの食品は、長時間室温で放置しないこと

- 食品表示法に基づき表示基準のあるものについては、基準を遵守して販売すること

- 食品の飲食は、持ち帰りを禁止とし、必ずその場で飲食するように関係者・来訪者に呼びかけてください

イベントの主催者及び出店者は、食品を提供することのリスクと責任の所在を明確にし、安全で衛生的な食品の提供に努めてください。

また、イベント当日は、食品出店リストをもとに提供食品が衛生的に取り扱われているかを確認し、食中毒の発生の恐れがあると判断される場合は、販売を停止させるなどの措置をとりましょう。