○高崎市財務規則

平成5年3月29日

規則第27号

高崎市財務規則(昭和39年高崎市規則第19号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第4条~第9条)

第2節 予算の執行(第10条~第22条)

第3章 収入

第1節 歳入の調定(第23条~第27条)

第2節 納入の通知(第28条~第30条)

第3節 収納(第31条~第37条)

第4節 収入の整理等(第38条~第46条)

第5節 雑則(第47条~第49条の3)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第50条~第54条)

第2節 支出命令(第55条~第61条)

第3節 支出の特例(第62条~第73条)

第4節 支払の方法(第74条~第82条)

第5節 小切手の振出し等(第83条~第93条)

第6節 支払未済金の整理(第94条・第95条)

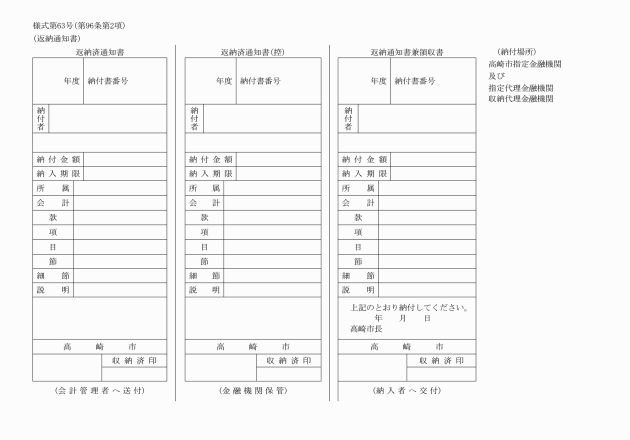

第7節 支出の整理等(第96条~第98条)

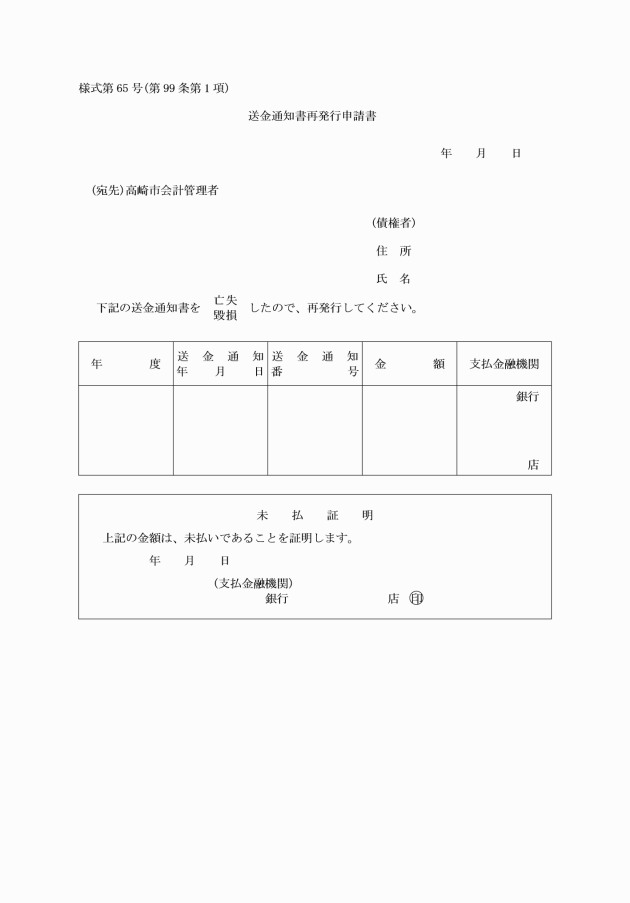

第8節 雑則(第99条・第100条)

第5章 決算(第101条~第105条)

第6章 現金及び有価証券

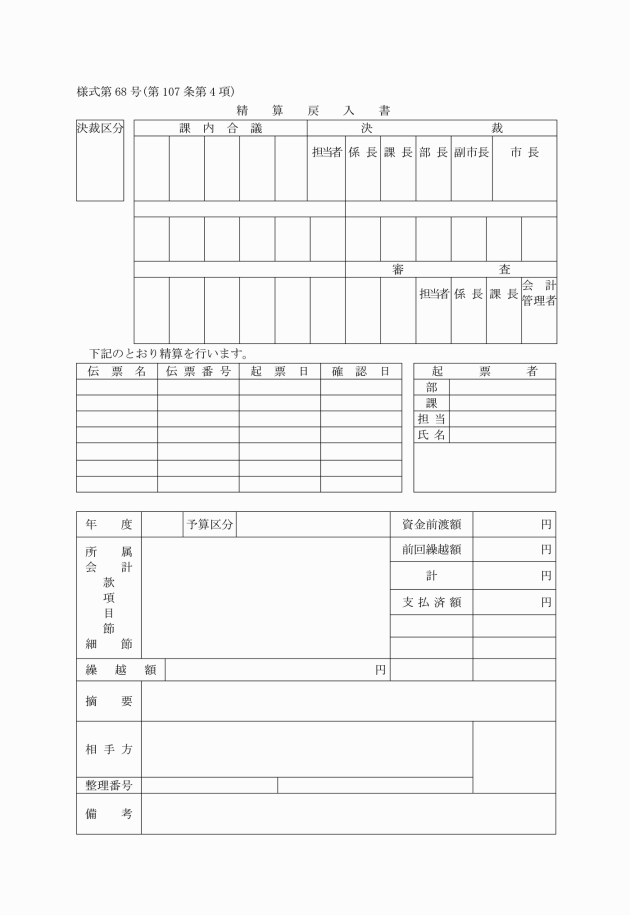

第1節 歳計現金(第106条~第109条)

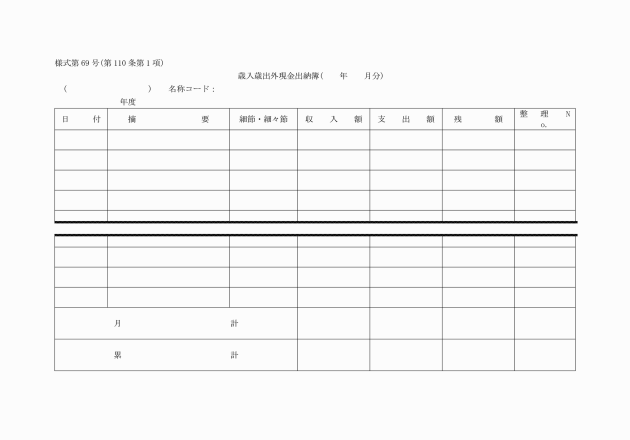

第2節 歳入歳出外現金等(第110条~第116条)

第3節 指定金融機関等

第1款 通則(第117条~第119条)

第2款 収納金(第120条~第126条)

第3款 支払金(第127条~第138条)

第4款 公金の出納記録及び報告(第139条~第141条)

第7章 物品、債権及び基金

第1節 物品

第1款 通則(第142条~第147条)

第2款 取得及び管理(第148条~第159条)

第3款 処分等(第160条~第163条)

第2節 債権(第164条~第174条)

第3節 基金(第175条~第177条)

第8章 出納機関(第178条~第187条)

第9章 検査、賠償責任等(第188条~第193条)

第10章 雑則(第194条~第198条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の6の規定により、法令、条例又は他の規則に定めがあるものを除くほか、財務に関して必要な事項を定めるものとする。

(令4規則18・令6規則17・一部改正)

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 部長等 高崎市事務分掌条例(昭和46年高崎市条例第25号)第1条に規定する部の長、子育て支援担当部長、児童相談所担当部長及び高崎市支所設置条例(平成17年高崎市条例第157号)第2条に規定する支所の長、高崎市教育委員会組織規則(平成15年高崎市教育委員会規則第1号。以下「教育委員会組織規則」という。)第3条に規定する部の長、公民館担当部長及び学校教育担当部長、議会事務局の長、選挙管理委員会事務局の長、監査委員事務局の長、農業委員会事務局の長並びに会計管理者をいう。

(5) 課長等 高崎市行政組織規則(平成15年高崎市規則第25号。以下「行政組織規則」という。)第3条及び第4条に規定する課(コンプライアンス室を除く。)の長、高崎市支所組織規則(平成18年高崎市規則第8号。以下「支所組織規則」という。)第2条に規定する課の長、コンプライアンス室次長、美術館事務長並びに染料植物園長、教育委員会組織規則第3条に規定する課の長、高崎市立中央図書館次長、中央公民館長、高崎経済大学附属高等学校事務長及び教育センター所長、議会事務局の課長、選挙管理委員会事務局の次長、監査委員事務局の次長並びに農業委員会事務局の長をいう。

(6) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。

(7) 指定金融機関等 施行令第168条第2項、第3項及び第4項の規定により指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(8) 総括店 指定金融機関の店舗のうち、第118条第2項の規定により定められた店舗で、会計管理者が振り出す小切手の支払又はその発する公金振替通知書の取扱いをし、及び指定金融機関等の店舗の公金の収納又は支払を総括する店舗をいう。

(平9規則10・平11規則18・平13規則23・平14規則40・平15規則26・平18規則12・平18規則135・平19規則13・平20規則19・平22規則14・平23規則73・平24規則21・平25規則22・平26規則26・平26規則39―5・平29規則20・令元規則46・令2規則35・令5規則18・令6規則20・一部改正)

(財務執行職員及び出納職員の責務)

第3条 予算の執行、その他財務に関する事務を処理する職員(次項に規定する職員を除く。)は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、及び歳出を適正に執行する責を負わなければならない。

2 出納職員は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、それぞれの職分に応じ、厳正かつ適確に出納事務を処理する責を負わなければならない。

(平13規則23・一部改正)

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 市長は、毎年度の予算を編成するに先立ち、その編成方針を定め、部長等に通知するものとする。

(予算の要求)

第5条 部長等は、前条の予算の編成方針に基づき、その所掌に係る翌年度の予算見積りについて、次に掲げる書類を作成し、指定された期日までに財務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続事業に関する調書

(3) 繰越明許費に関する調書

(4) 債務負担行為に関する調書

(5) その他財務部長が指示する書類

2 前項各号に掲げる書類の様式は、財務部長が定める。

(平13規則23・一部改正)

(予算案の作成)

第6条 財務部長は、前条に定める書類の提出があったときはこれを審査し、必要な調整を行い、予算案及び施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。

2 財務部長は、前項の決裁を得たときは、直ちに部長等にその内容を通知しなければならない。

(歳入歳出予算の区分)

第7条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」によるものとする。

3 財務部長は、前2項に規定するもののほか、その経理を明確にするため、歳出予算について、目をさらに区分して事業を設け、また、歳入歳出予算について、節をさらに区分することができる。

(予算の成立の通知)

第9条 財務部長は、施行令第151条の規定に基づき、予算が成立したときは、直ちに会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

第2節 予算の執行

(予算の執行計画)

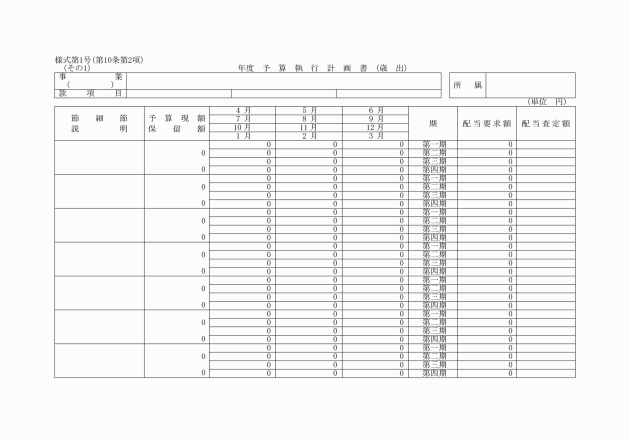

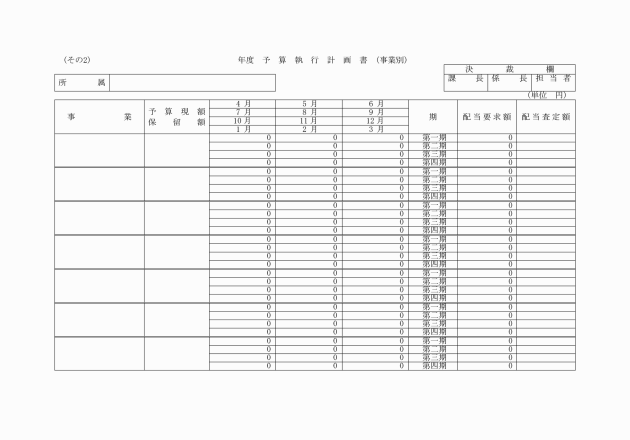

第10条 財務部長は、予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため、市長の命を受けて予算の執行方針を定め、部長等に通知するものとする。

(歳出予算の配当)

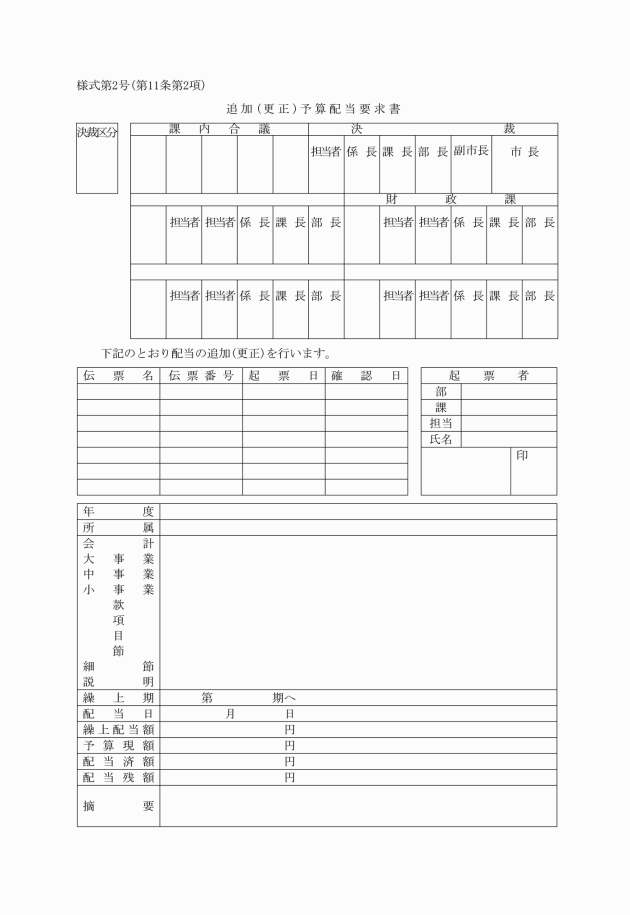

第11条 財務部長は、前条第2項の規定により提出された予算執行計画書を審査し、必要な調整を行い、市長の決裁を得て、速やかに部長等に予算の配当を通知しなければならない。

3 財務部長は、前2項に規定する予算の配当をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

5 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度においてすでに配当された歳出予算については、改めて配当することを要しない。

(平11規則18・平19規則13・一部改正)

(配当替え)

第12条 部長等は、前条の規定により配当された歳出予算について必要があるときは、その全部又は一部を他の部長等に配当替えすることができる。

2 部長等は、前項に規定する配当替えを行ったときは、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

3 第1項の規定により配当替えを受けた部長等は、その予算を執行し、経理が終ったときは、資料を添えて速やかに当該歳出予算を所管する部長等に引き継がなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(歳出予算の集中処理)

第13条 財務部長は、電気料、ガス料、電話料の執行等集中処理を必要とする事務に係る歳出予算については、その所管にかかわらず、指定した課長等に執行させることができる。

2 前項に規定する集中処理を必要とする事務に係る予算執行の取扱いについては、別に定める。

(歳出予算執行上の制限)

第14条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)は、配当された金額を超えて執行してはならない。

2 歳出予算のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、市債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(平13規則23・一部改正)

(予算協議)

第15条 部長等は、将来新たな予算措置を必要とするとき、又は予算の補正、予算の流用若しくは予備費の充用を必要とするときその他予算の内容に変更が生じたときは、直ちに財務部長と協議しなければならない。

(平11規則18・一部改正)

(収支予定表)

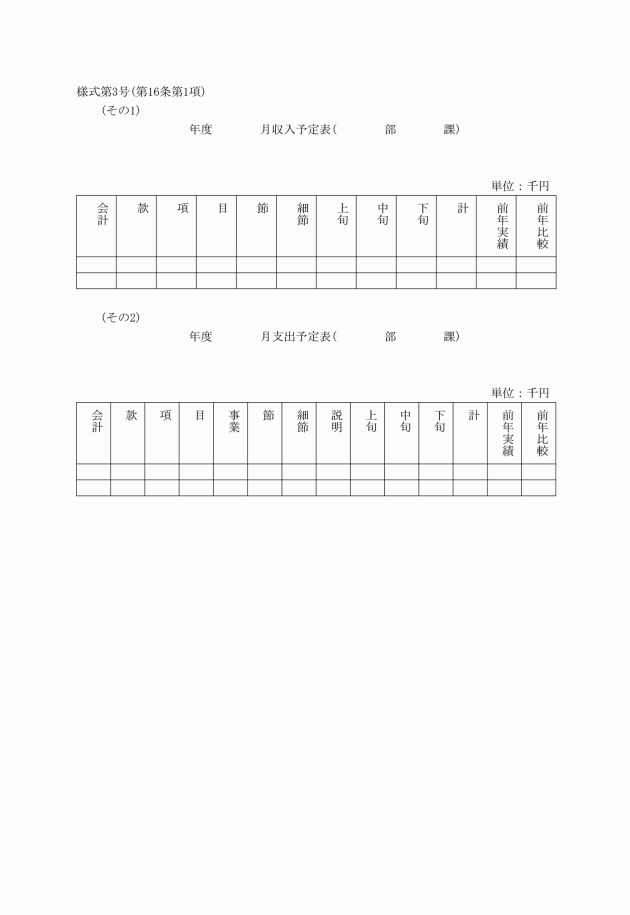

第16条 課長等は、月ごとの収支の予定について、収支予定表(様式第3号)により、当該月の前月の20日までに、財務部長に報告しなければならない。

2 財務部長は、前項の規定により報告があったときは、必要な調整を行うとともに、会計管理者に報告しなければならない。

(平19規則13・平24規則21・一部改正)

(歳出予算の流用)

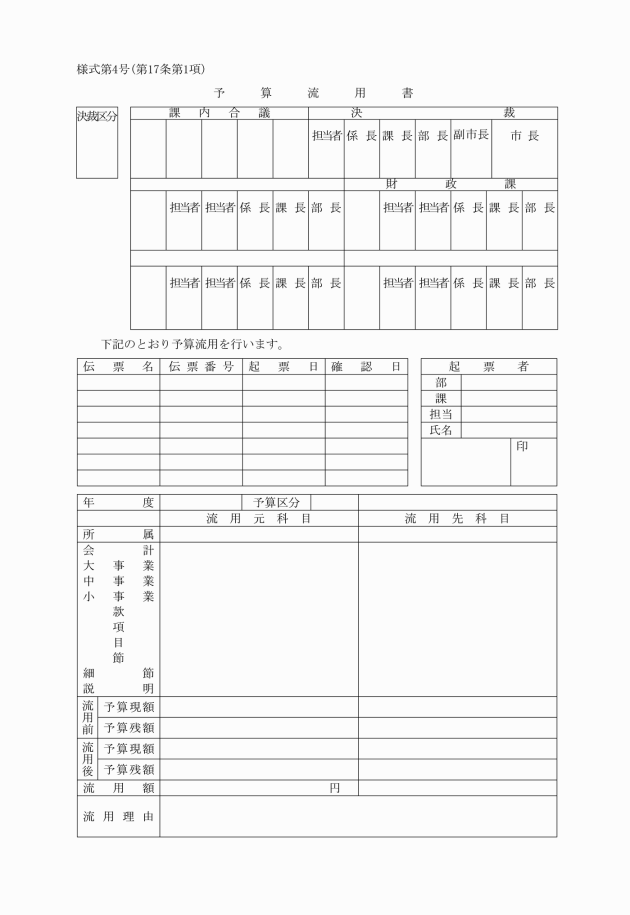

第17条 部長等は、歳出予算の流用を必要とするときは、予算流用書(様式第4号)にその旨を記載し、財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項の規定により提出された予算流用書を審査し、必要と認めたときは、予算の流用の手続を行うとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(平11規則18・平19規則13・一部改正)

(予備費の充用)

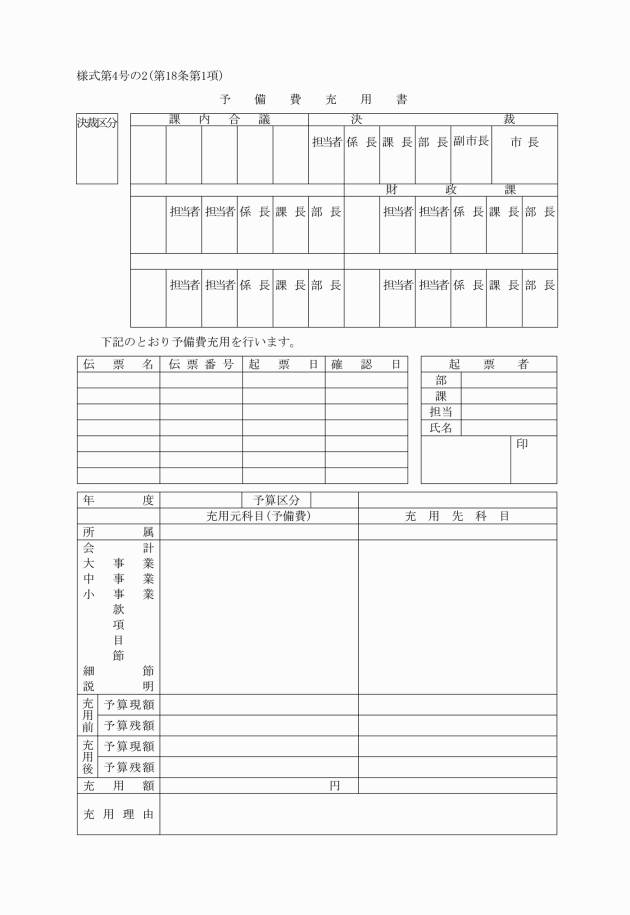

第18条 部長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用書(様式第4号の2)にその旨を記載し、財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項の規定により提出された予備費充用書を審査し、必要と認めたときは、予備費の充用の手続を行うとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(平11規則18・平19規則13・一部改正)

(継続費の逓次繰越し)

第19条 部長等は、施行令第145条第1項の規定により、その所管に係る継続費を逓次繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越調書を作成し、翌年度の5月15日までに財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項の規定による継続費繰越調書が提出されたときは、これを審査し、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を調製して、市長の決裁を受けなければならない。

3 財務部長は、前項の決裁を得たときは、直ちに会計管理者及び当該部長等に通知しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(継続費の精算報告)

第20条 部長等は、その所管に係る継続費について継続年度が終了したときは、継続費精算調書を作成し、翌年度の5月15日までに財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項の規定による継続費精算調書が提出されたときは、これを審査し、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。

3 財務部長は、前項の決裁を得たときは、直ちに会計管理者及び当該部長等に通知しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(繰越明許費の繰越し)

第21条 部長等は、法第213条第1項の規定により、その所管に係る繰越明許費を翌年度へ繰り越して使用しようとするときは、繰越明許費繰越調書を作成し、翌年度の5月15日までに財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項の規定による繰越明許費繰越調書が提出されたときは、これを審査し、施行令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書を調製して、市長の決裁を受けなければならない。

3 財務部長は、前項の決裁を得たときは、直ちに会計管理者及び当該部長等に通知しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(事故繰越し)

第22条 部長等は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所管に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、事故繰越し繰越調書を作成し、翌年度の5月15日までに必要な資料を添えて、財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項の規定による事故繰越し繰越調書が提出されたときはこれを審査し、施行令第150条第3項で準用する同令第146条第2項に規定する事故繰越し繰越計算書を調製して、市長の決裁を受けなければならない。

3 財務部長は、前項の決裁を得たときは、直ちに会計管理者及び当該部長等に通知しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

第3章 収入

第1節 歳入の調定

(調定)

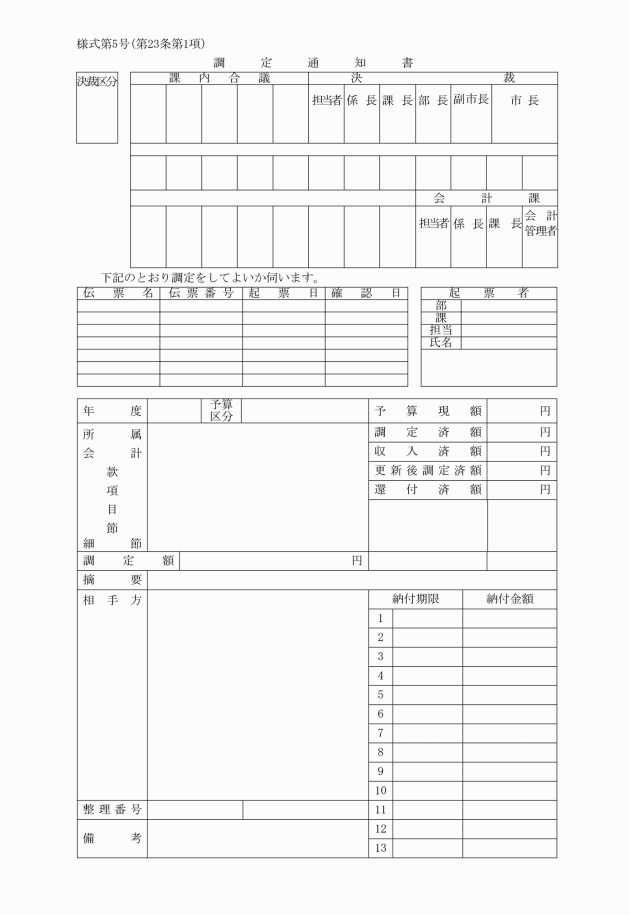

第23条 課長等は、歳入を収入するときは、当該歳入について、次に掲げる事項を調査し、適正であると認めるときは、調定通知書(様式第5号)により歳入の調定をするものとする。

(1) 所属年度に誤りがないか。

(2) 歳入科目に誤りがないか。

(3) 納入すべき金額の算定に誤りがないか。

(4) 納入義務者は正当であるか。

(5) 納期限及び納入場所は適正であるか。

(6) 法令等の規定又は契約に違反していないか。

2 課長等は、歳入予算の科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る歳入の調定をしようとするときは、当該調定の合計額をもって調定することができる。この場合において、市長が別に定めるものを除き、その内訳を添えなければならない。

(平11規則18・平13規則23・一部改正)

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の15日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

2 課長等は、法令又は契約等により収入を分割して納入させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分による納期限が到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定することができる。ただし、市税その他の収入の性質上年額又は数回分を同時に納入義務者に通知するものは、この限りでない。

(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は法第243条の2第1項の規定により公金の支出に関する事務(以下「支出事務」という。)を委託した同条第2項に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)に精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖期日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖期日の翌日

4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(平11規則18・平13規則23・令6規則17・一部改正)

(事後調定)

第25条 課長等は、施行令第154条第2項の規定によるその性質上納入の通知を必要としない歳入又は同条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした歳入で、調定する前に納入された歳入については、会計管理者から送付される領収済通知書その他収入に関する通知に基づいて調定することができる。

(平19規則13・一部改正)

(調定の変更)

第26条 課長等は、調定した後において法令の規定、契約の変更その他の事由により当該調定金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額について第23条に規定する調定を行わなければならない。

(調定の通知)

第27条 課長等は、歳入の調定をしたときは、直ちに調定の内容を示す書類を添えて調定通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(平11規則18・平19規則13・一部改正)

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第28条 課長等は、歳入を調定したときは、次に掲げる歳入を除き、遅くとも納期限の10日前までに納入通知書(領収済通知書、領収済通知書(控)、納入通知書兼領収書)(様式第7号)、納税通知書その他の納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)を納入義務者に送付しなければならない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 補助金及び交付金

(4) 地方債(公募に係るものを除く。)

(5) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入

3 法令又は契約等により分割して納入させる処分又は特約をしている歳入については、一会計年度を限度として、納期限ごとの納入金額を明らかにした納入通知書等をあらかじめ納入義務者に送付しておくことができる。

4 課長等は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、施行令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 証明手数料、施設使用料その他これらに類する収入で直接窓口等において取扱うもの

(2) 入場料その他これに類する収入

(3) 競り売りその他これに類する収入

(4) 延滞金その他これに類する収入

(5) その他納入通知書等により難い収入

(平11規則18・平13規則23・令5規則26・一部改正)

(公告による通知)

第29条 課長等は、納入義務者の住所又は居所が不明な場合においては、納入通知書等の交付に代えて公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、施行令第154条第3項本文に定める納入通知書に記載すべき事項とする。

(納入通知書等の再発行)

第30条 課長等は、納入義務者から納入通知書等を亡失し、又は毀損した旨の申出があったときは、先に送付した納入通知書等と同一事項を記載した納入通知書等を作成し、交付することができる。この場合において、当該納入通知書等には再発行である旨及び当該納入通知書等を再発行した年月日を記載しなければならない。

(平26規則26・令2規則14・一部改正)

第3節 収納

(直接収納)

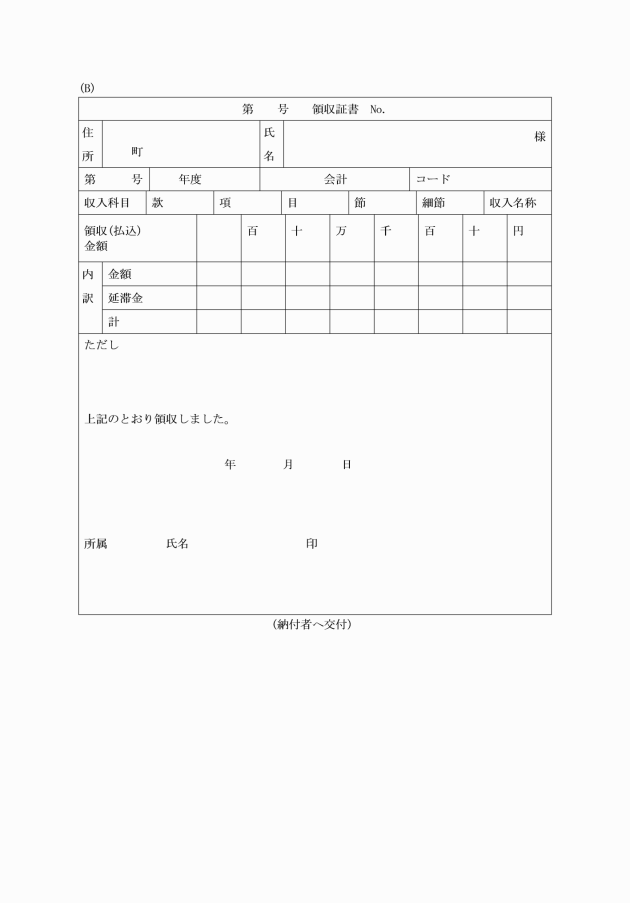

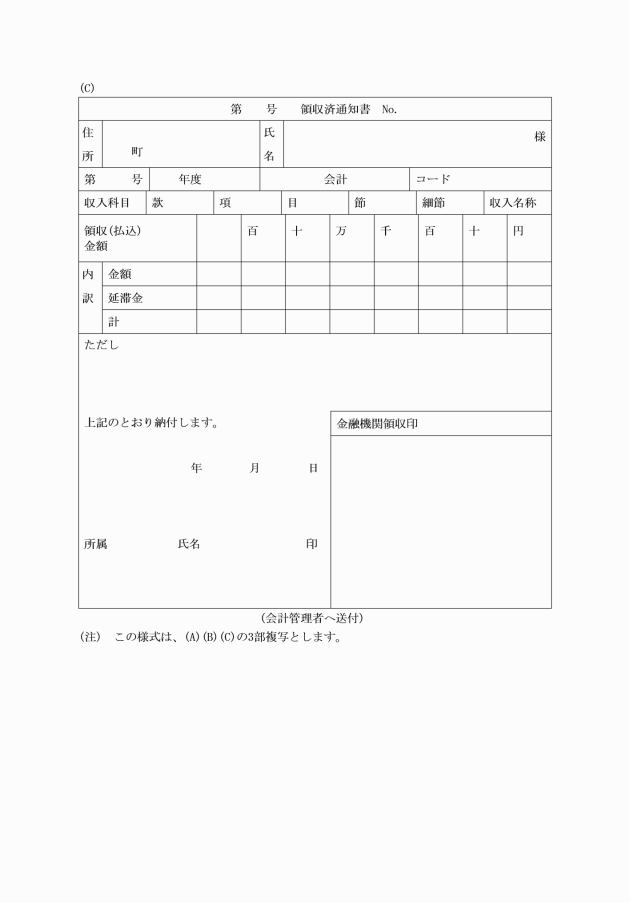

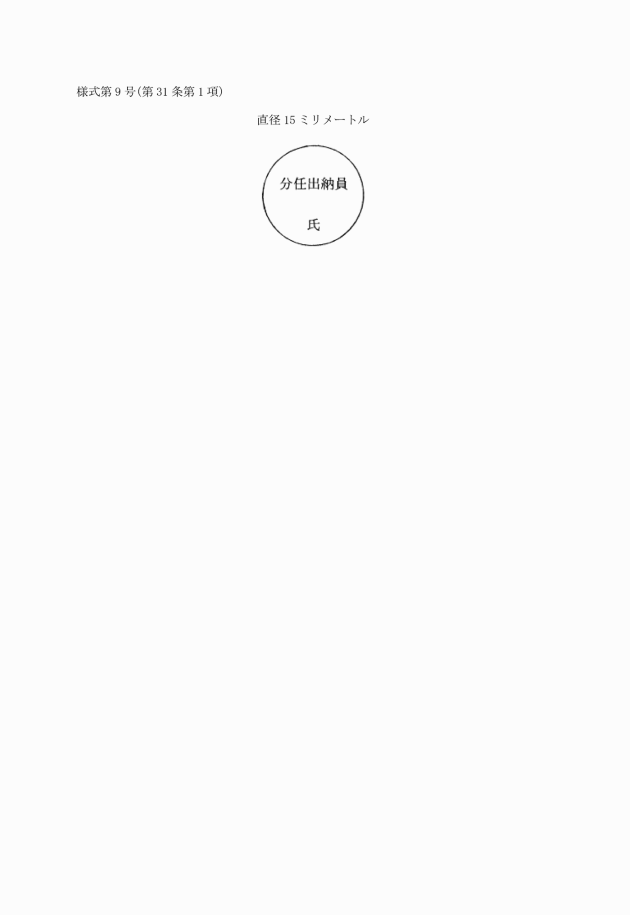

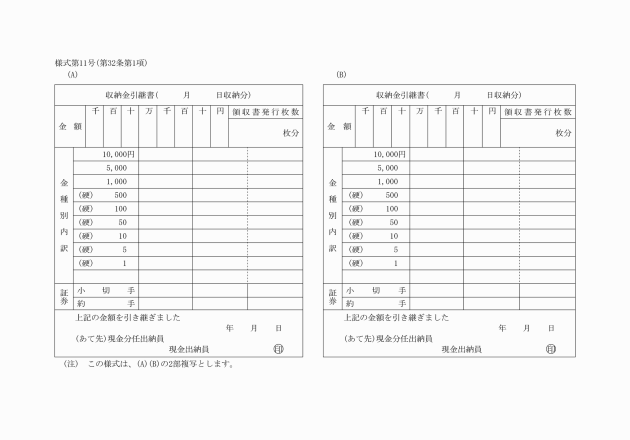

第31条 第179条に規定する現金出納員又は現金分任出納員(以下「現金出納員等」という。)は、現金(施行令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を収納したときは、領収証書(領収(払込)原符、領収証書、領収済通知書)(様式第8号)の領収証書に、現金出納員にあっては高崎市公印規則(昭和56年高崎市規則第7号。以下「公印規則」という。)第3条に定める現金出納員印(以下「現金出納員印」という。)を、現金分任出納員にあっては現金分任出納員の職印(様式第9号)を押し、納人に交付しなければならない。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 犬の鑑札及び注射済票を交付及び再交付して収納する収入 鑑札及び注射済票

(3) 入場料その他これに類する収入 入場券等で領収金額が表示されたもの

(平11規則18・平12規則38・平13規則23・平19規則13・平26規則26・令5規則26・一部改正)

3 現金出納員は、正当な理由により特に会計管理者の承認を得たときは、その払込みを延期することができる。

4 現金分任出納員は、所属の現金出納員の指示があったときは、第1項の規定にかかわらず直接指定金融機関等に払い込むことができる。

(平11規則18・平13規則23・平19規則13・平22規則14・平24規則21・一部改正)

(口座振替による納付)

第33条 納入義務者は、指定金融機関等に預金口座を設けているときは、当該金融機関に請求して、口座振替の方法により納付することができる。この場合においては、口座振替依頼書及び口座振替申込書を当該金融機関に提出しなければならない。

2 前項に規定するほか、口座振替依頼書及び口座振替申込書の様式及び口座振替による納付に関する事項については、別に定める。

(国庫支出金等の受入れ)

第34条 会計管理者は、地方交付税、地方譲与税、補助金、交付金その他これに類する収入で、国庫の支出金に係る国庫金振込(送金)通知書又は県の支出金に係る口座振替済案内書の送付を受けたときは、当該収入金を所管する課長等に、その旨を通知しなければならない。

2 前項に規定する通知を受けた課長等は、直ちに当該収入金に係る納付書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該収入金が調定されていない場合には、直ちに調定の手続をとらなければならない。

3 会計管理者は、前項に規定する納付書の送付を受けたときは、これを総括店に送付することにより、収納の手続をしなければならない。

(平11規則18・平13規則23・平19規則13・一部改正)

第35条 削除

(平20規則19)

(小切手等による収納)

第36条 現金出納員等は、施行令第156条第1項に規定する証券により歳入の納付を受けたときは、領収証書(領収(払込)原符、領収証書及び領収済通知書を含む。)に当該証券の種別を表示しなければならない。

2 施行令第156条第1項第1号の規定により市長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、指定金融機関等が加盟している手形交換所の参加地域とする。

(不渡小切手の処理)

第37条 会計管理者は、第125条の規定により総括店から不渡りの小切手を添えた小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、これを当該収入金を所管する課長等に回付しなければならない。

2 課長等は、前項の規定による小切手不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該歳入の納付がなかったものとみなし、収入済額から控除しなければならない。この場合において、課長等は、当該納入義務者に対し、小切手の支払いがなかった旨及びその者の請求により当該小切手を還付する旨を書面で通知しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

第4節 収入の整理等

(過誤納金の還付)

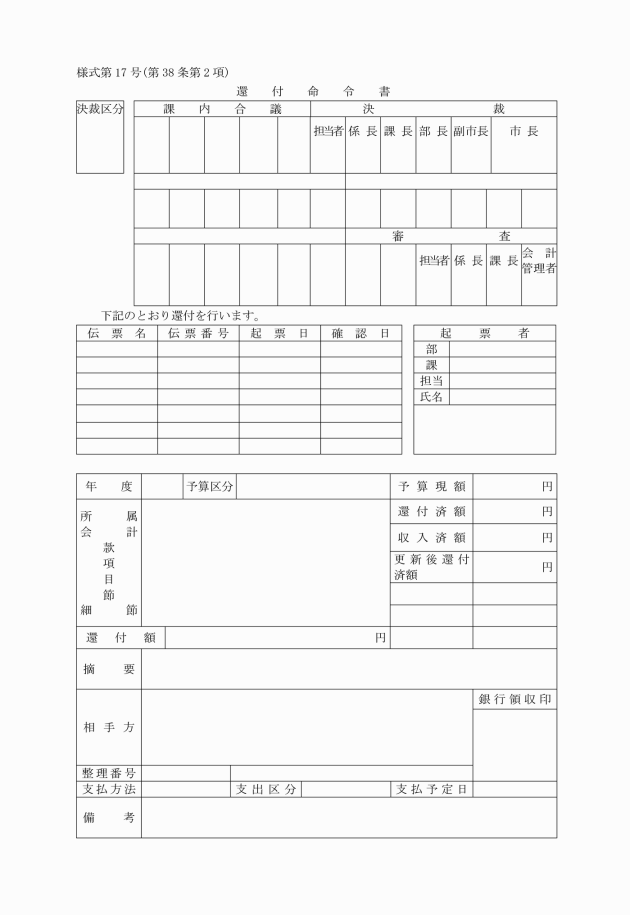

第38条 課長等は、納入義務者が過納し、又は誤納した金額(以下「過誤納金」という。)について、収入した歳入科目から戻出しようとするときは、還付伺(様式第15号)により戻出の決定をするとともに、当該納入義務者に通知しなければならない。

3 過年度に属する過誤納金については、当該年度の出納整理期間に戻出する場合を除き、現年度の歳出予算から支出の規定に基づいて払い戻さなければならない。

(平14規則40・平15規則26・平19規則13・平28規則7・一部改正)

(過誤納金の充当)

第39条 課長等は、過誤納金の全部又は一部を充当しようとするときは、納入義務者に通知しなければならない。この場合において、過誤納の科目と充当する科目が異なる場合は、第78条に規定する公金振替の例により処理するものとする。

(平14規則40・平28規則7・一部改正)

2 会計管理者は、前項に規定する事務を完了したときは、速やかに領収済通知書等を当該歳入を所管する課長等に送付しなければならない。

(平11規則18・平17規則87―2・平19規則13・一部改正)

2 課長等は、消込み済の領収済通知書を適切に整理保管しなければならない。

(平11規則18・平19規則13・一部改正)

(督促)

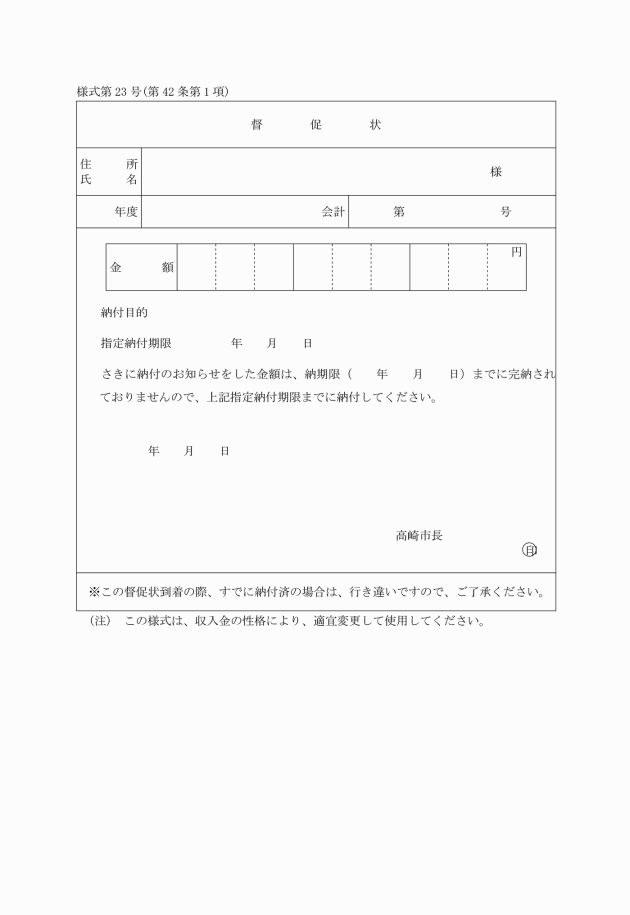

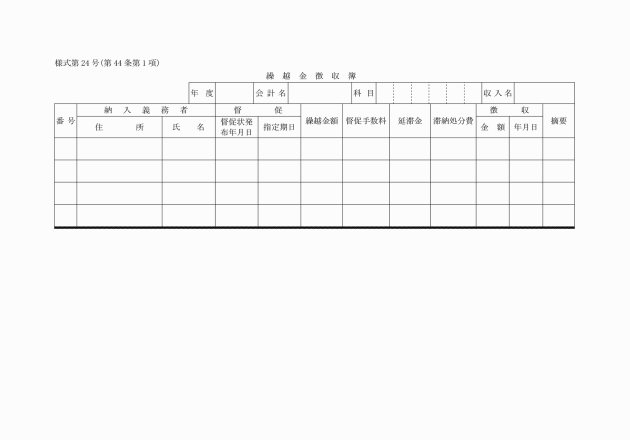

第42条 課長等は、調定した歳入について納期限までに納入すべき金額を完納しない者があるときは、法令又は条例で別に定めのある場合を除き、納期限後20日以内に督促状(様式第23号)により督促しなければならない。

2 前項に規定する督促状には、発付の日から起算して15日以内の日を履行期限として指定しなければならない。

3 課長等は、前2項の規定により督促をしたときは、その旨を徴収簿に記載しなければならない。

(滞納処分)

第43条 課長等は、法第231条の3第3項の規定により強制徴収手続をもって徴収できる債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において、当該職員が現金出納員等である場合を除くほか、当該職員は、現金分任出納員を命ぜられたものとみなす。

(平13規則23・平19規則13・一部改正)

(平19規則13・一部改正)

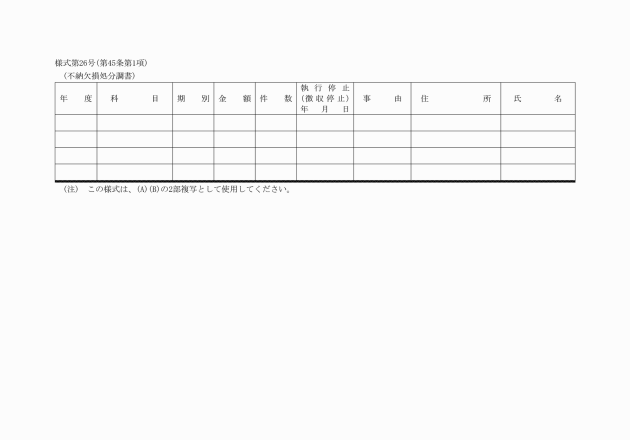

(不納欠損処分)

第45条 課長等は、法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により欠損処分をすべきものがあるときは、その事由及び法令の根拠等を調査し、不納欠損処分調書(様式第26号)を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 課長等は、前項の規定による決裁を得たときは、徴収簿にその旨を記載するとともに、当該調書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

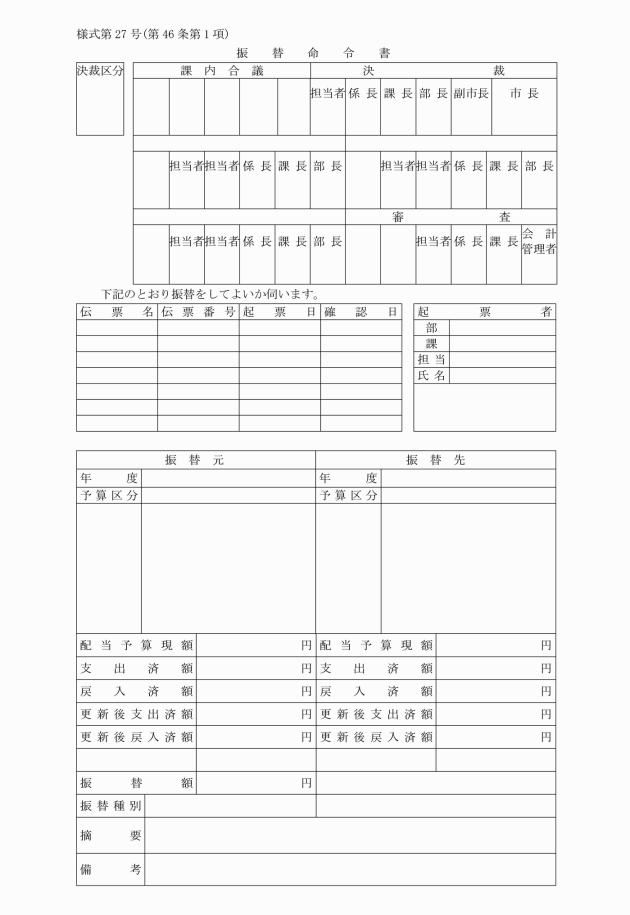

(収入科目更正)

第46条 課長等は、収入済の収入金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、関係帳簿を訂正するとともに、直ちに振替命令書(様式第27号)にその旨を記載し、会計管理者に通知しなければならない。

(平11規則18・平19規則13・一部改正)

第5節 雑則

第47条 削除

(平20規則19)

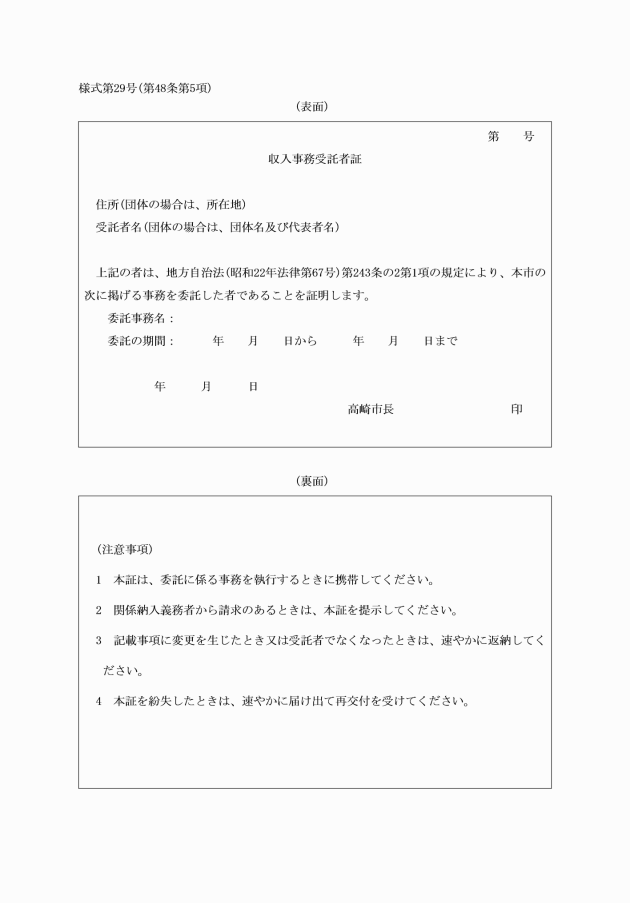

(公金の徴収又は収納に関する事務の委託)

第48条 課長等は、法第243条の2第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により公金の徴収又は収納に関する事務(以下この条及び第48条の3において「収入事務」という。)を委託しようとするときは、当該委託しようとする収入事務に係る歳入等(法第231条の2の2に規定する歳入等をいう。)の名称、事務の範囲その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

2 課長等は、指定公金事務取扱者を指定し、又は前項の委託をしようとするときは、会計管理者と協議をしなければならない。

3 課長等は、第1項の規定により決裁を得た後、収入事務委託契約を締結したときは、法の規定により告示するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 課長等は、指定公金事務取扱者がその名称、住所又は事務所の所在地を変更する旨を市長に届け出たときは、当該届出に係る事項を告示し、指定公金事務取扱者の指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。

5 指定公金事務取扱者のうち収入事務を受託した者(以下「収入事務受託者」という。)は、委託を受けた収入事務に従事するときは、市長が発行した収入事務受託者証(様式第29号)を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。

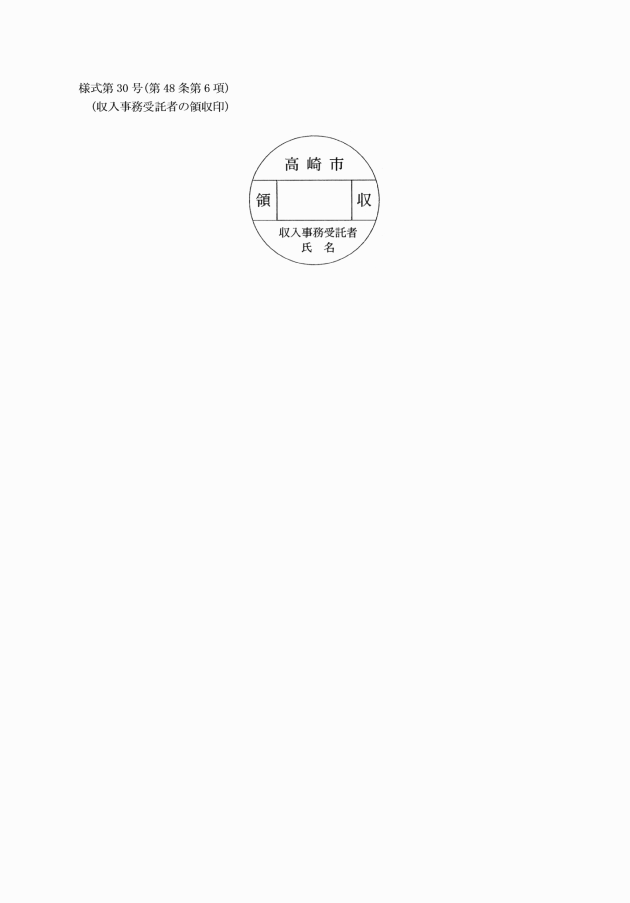

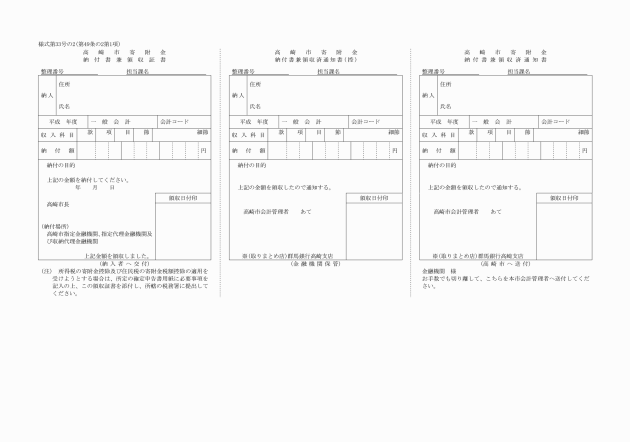

6 収入事務受託者は、歳入を徴収し、又は歳入等を収納したときは、収入事務受託者の領収印(様式第30号)を押印した領収証書を納入義務者に交付するとともに、収納金払込書、施行令第173条の2第2項に規定する計算書その他収入事務に関する書類(これらに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を添えて会計管理者又は指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、金銭登録機に登録して歳入を徴収し、又は歳入等を収納したときは、金銭登録機による記録紙をもって領収証書に代えることができ、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により納付された歳入を徴収し、又は歳入等を収納したときは、領収証書を納入義務者に交付することを要しない。

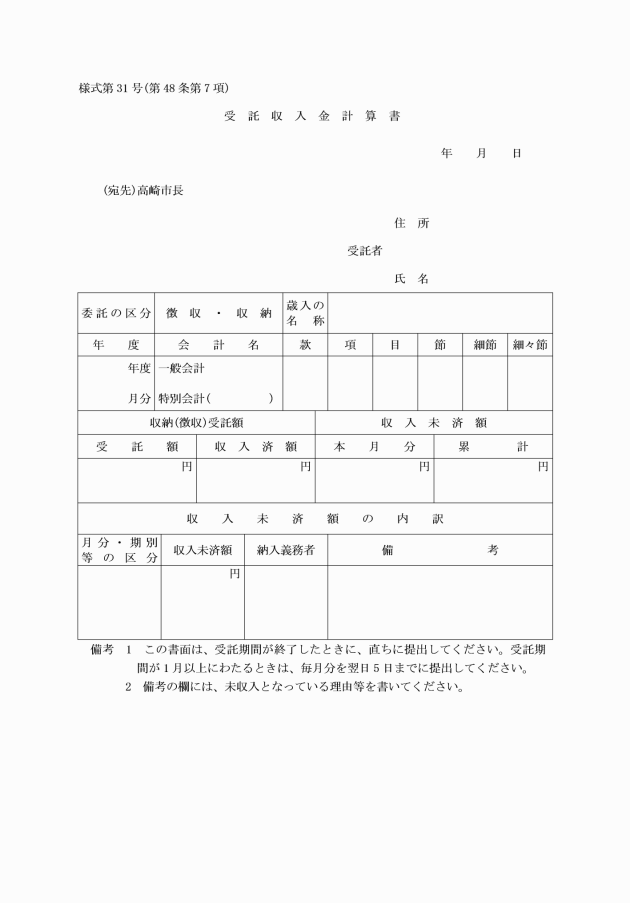

7 収入事務受託者は、当該受託期間が終了したときは、直ちに当該事務について受託収入金計算書(様式第31号)を作成し、市長に提出しなければならない。この場合において、当該受託期間が1月以上にわたるときは、毎月分を翌月5日までに提出するものとする。

8 収入事務受託者は、収入事務受託者でなくなったときは、第5項の規定により交付された収入事務受託者証を返還しなければならない。

(平15規則26・平19規則13・平21規則15・平26規則26・平29規則49・令6規則17・一部改正)

(証拠書類の保存)

第48条の2 収入事務受託者は、受託した事務に係る関係書類を受託した年度の翌年度から5年間、これを保存しなければならない。

(平21規則15・追加、令6規則17・旧第48条の3繰上)

(その他の事項)

第48条の3 前2条に定めるもののほか、収入事務の委託に関し必要な事項は、別に定める。

(平21規則15・追加、令6規則17・旧第48条の4繰上・一部改正)

(指定納付受託者の指定)

第48条の4 課長等は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、会計管理者に協議しなければならない。

2 課長等は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地及び当該指定をした日を告示しなければならない。

3 課長等は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

(平26規則26・追加、令3規則77・一部改正、令6規則17・旧第48条の5繰上)

(現金等による寄附の受納)

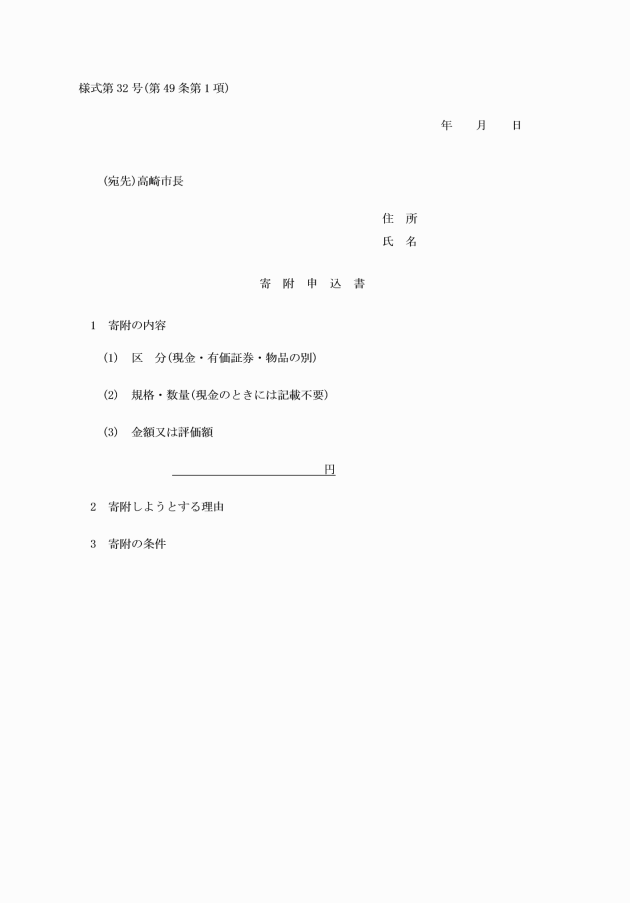

第49条 課長等は、現金等による寄附を受けようとするときは、寄附申込書(様式第32号)を提出させ、次に掲げる事項を明らかにして市長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする理由

(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別、金額)

(3) 寄附しようとする者の住所、氏名

(4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容

(5) その他必要事項

(平11規則18・一部改正)

(平20規則31―2・追加)

(指定納付受託者による寄附の受納手続の特例)

第49条の3 高崎市ふるさと応援基金条例(平成20年高崎市条例第47号)に規定する寄附をしようとする者は、指定納付受託者に寄附金を納付させることができる。

2 前項の規定による寄附の受納について必要な事項は、別に定める。

(平26規則26・追加、令3規則77・一部改正)

第4章 支出

第1節 支出負担行為

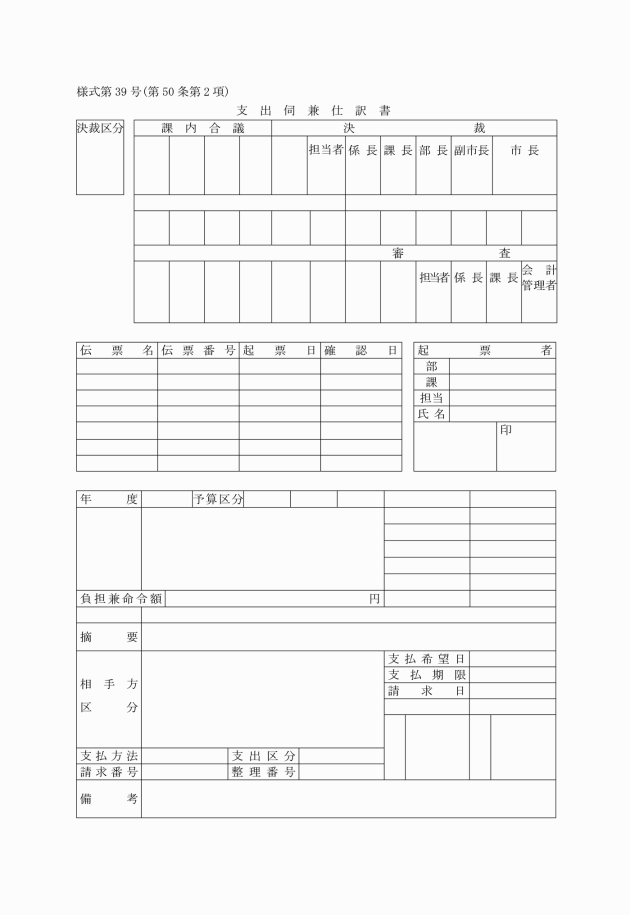

(2) 契約課で行うとされた設計金額が130万円を超える工事請負費並びに設計金額が50万円を超える建設工事に伴う測量、設計及び調査のうち単価契約済のものを除く委託料に係る契約締結 契約締結伺(様式第37号)

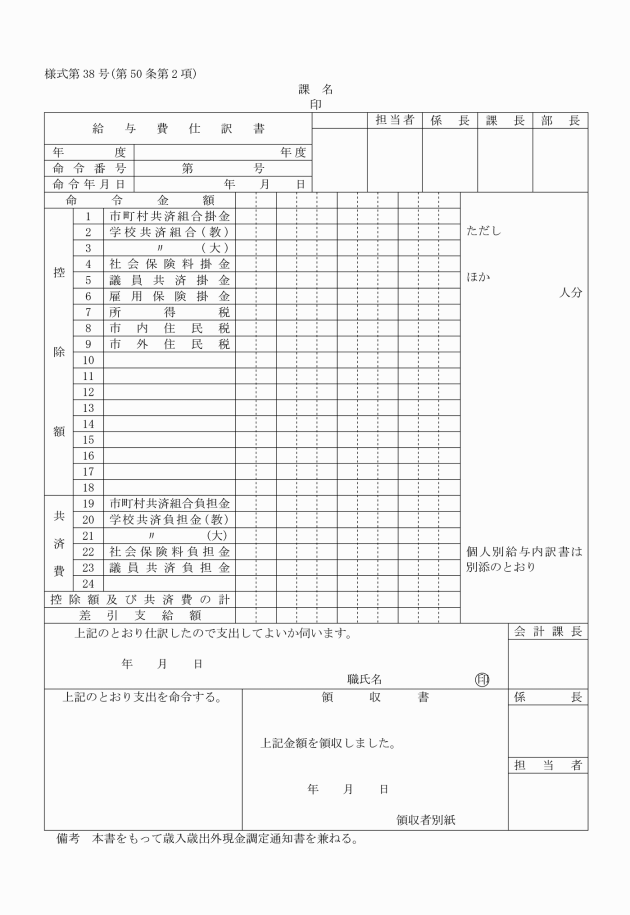

(3) 報酬、給料、職員手当等、共済費、退隠料、退職年金その他これに類するもの 給与費仕訳書(様式第38号)

(平11規則18・平14規則40・一部改正)

(支出負担行為の事前手続)

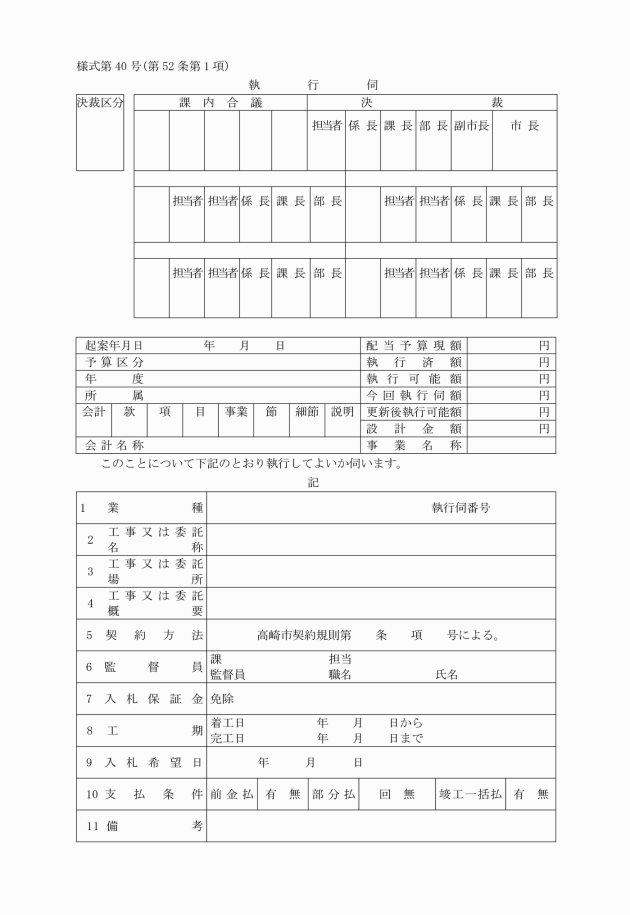

第52条 課長等は、第50条第2項第2号に規定する支出負担行為を行おうとするときは、支出負担行為に先立ち執行伺(様式第40号)により執行の手続をするものとする。

2 前項の規定による執行伺の決裁において、設計金額が1億5,000万円以上のものについては、会計管理者に回付しなければならない。

(平11規則18・平19規則13・一部改正)

(会計管理者への合議)

第53条 課長等は、予定金額が1,000万円(工事請負費に係るものにあっては3,000万円)以上のものについて支出負担行為をしようとするときは、会計管理者に合議をしなければならない。ただし、人件費、補助金、扶助費、償還金等については、合議をすることを要しない。

(平11規則18・平16規則14・平19規則13・一部改正)

(支出負担行為の取消変更)

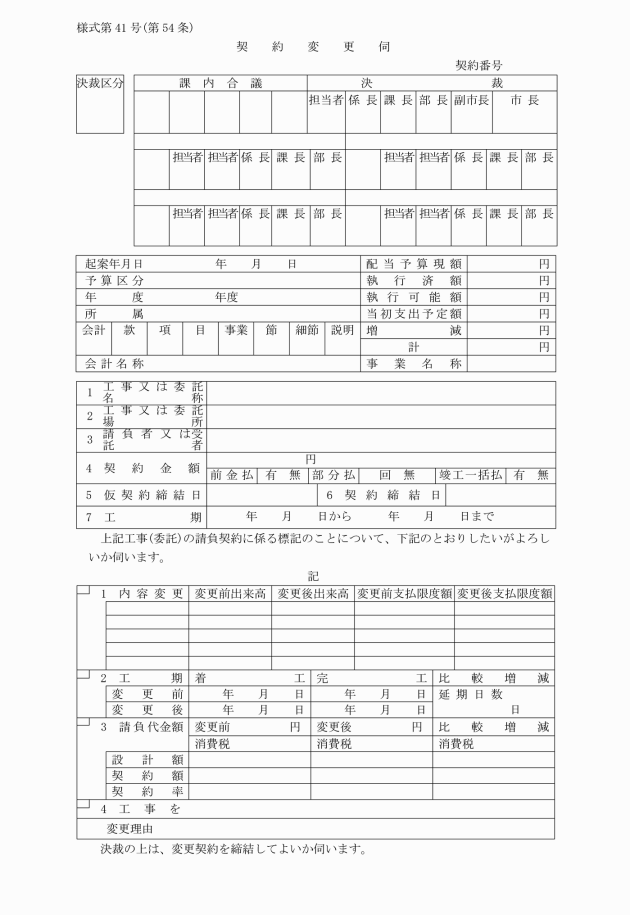

第54条 第50条、第51条及び前条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。この場合において、第50条第2項第2号中「契約締結伺(様式第37号)」とあるのは「契約変更伺(様式第41号)」と読み替えるものとする。

(平11規則18・平19規則13・一部改正)

第2節 支出命令

(請求書による原則)

第55条 支出命令は、債権者その他支払を受けるべき者(以下「債権者等」という。)からの請求書(債権者等が代理人に請求又は領収する権限を委任している場合は委任状、債権の譲渡又は継承があった場合はその事実を証する書類を添付したものをいう。以下同じ。)に基づいてしなければならない。

2 前項の請求書は、次に掲げる事項を記載した市長宛てのものでなければならない。ただし、会計管理者が特に認める場合は、当該記載事項の一部を省略することができる。

(1) 請求金額算出の基礎及び債権を証すべき事実

(2) 債権者等の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、その名称及び所在地並びに代表者の資格権限又は職務上の表示及び氏名)

(3) 請求年月日

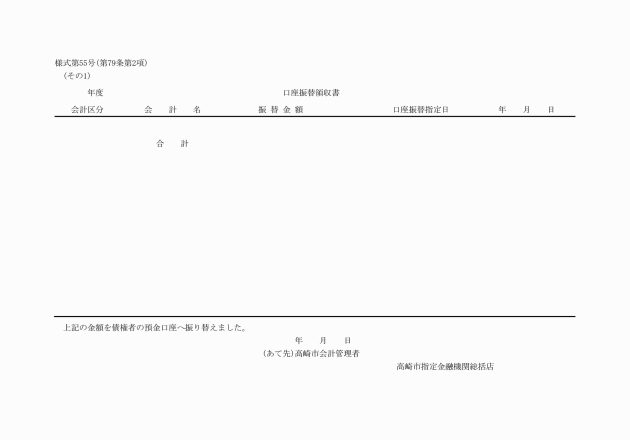

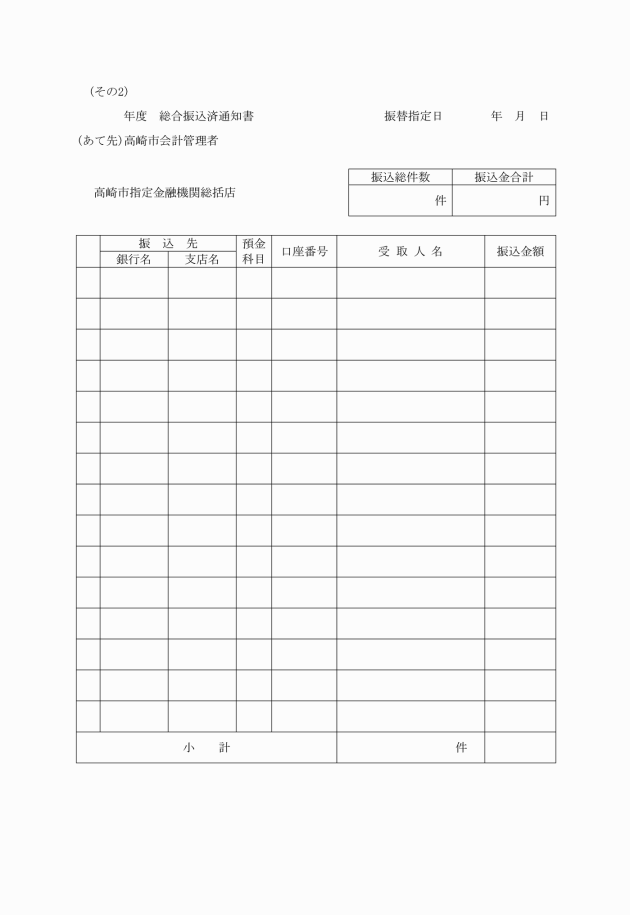

(4) 第79条第2項に規定する口座振替払の申出を行う場合には、振込み先の銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人

(平11規則18・令4規則18・令6規則17・一部改正)

(請求書による原則の例外)

第56条 前条の規定にかかわらず、次に掲げるものは、債権者等の請求書によらないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、報償費その他の給与金で、請求書を徴する必要がないと認めるもの

(2) 市債の元利償還金

(3) 官公署の発する納入通知その他これに類するものにより支出するもの

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 還付金、還付加算金及び遅延利子

(6) 前各号のほか、市長が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

(平11規則18・令2規則14・一部改正)

2 前項に規定する場合において、課長等は、支出目的及び支出科目が同一で同時に2人以上の債権者等に支出しようとするとき、又は同一の債権者等に2以上の支出科目をもって支出しようとするときは、その合計額をもって支出命令の手続をすることができる。

(平11規則18・平13規則23・平19規則13・一部改正)

(1) 債権者等の請求によるものは、当該請求書

(3) 債権者等に支払うべき経費から源泉徴収に係る所得税、特別徴収に係る市県民税等法令の規定により控除すべき金額がある場合においては、当該控除すべき金額の計算の基礎を明らかにした書類

(4) 需用費、役務費、委託料(次号に規定するものを除く。)、原材料費、公有財産購入費、備品購入費の類にあっては、高崎市契約規則(昭和39年高崎市規則第16号。以下「契約規則」という。)に規定する検査調書及び納品書又はその他債務履行の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う既済部分の確認を含む。)に関する書類

(5) 工事請負費又は第50条第2項第2号に規定する委託料にあっては、契約規則に規定する工事完成届、引渡書、竣工検査調書(部分払にあっては出来形検査調書、前金払にあっては公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下第71条において「保証事業会社」という。)による前払金保証書)

(6) 補助金にあっては、高崎市補助金等交付規則(昭和39年高崎市規則第46号)に規定する補助金等交付決定通知書の写し

(7) その他証拠書類

2 前項第4号に掲げる書類は、契約規則第44条第1項第3号に該当する場合は、当該検査を命じられた職員が請求書等の余白に確認の印を押すことにより、当該書類の添付に代えることができる。

3 第1項第5号に掲げる竣工検査調書は、契約規則第44条第1項第1号又は第2号に該当する場合は、当該検査を命じられた職員が工事完成届等の余白に確認の印を押すことにより、当該書類の添付に代えることができる。

(平6規則18・平11規則18・平19規則13・令2規則62・令3規則20・一部改正)

(支出命令の発行期限)

第59条 支出命令は、翌年度の4月30日までにしなければならない。ただし、特別の事由のあるものについては、この限りでない。

(支出命令の審査)

第60条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項について支出負担行為の決裁書類及び支出命令書等の内容を審査しなければならない。この場合において、当該支出が適正でないと認めたときは、当該事項を明示して当該支出命令書等を課長等に返さなければならない。

(1) 会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の配当額を超過していないか。

(3) 予算の目的に適合しているか。

(4) 債権者等は、正当であるか。

(5) 金額の算定に誤りはないか。

(6) 契約締結の方法は、適法であるか。

(7) 相手方が契約上の債務を履行したか。

(8) 支払方法及び支払時期が適当であるか。

(9) その他法令又は支出負担行為の内容に適合しているか。

2 会計管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、課長等に対し、当該支出命令に係る書類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。

(平11規則18・平13規則23・平19規則13・一部改正)

(支出の決定)

第61条 会計管理者は、前条の規定による確認をした後でなければ支出をしてはならない。

(平19規則13・一部改正)

第3節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第62条 施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 郵便料

(3) 式典、講習会その他これに類する会合又は催物の開催地において、直接支払を必要とする経費

(4) 有料道路通行料及び有料施設の入場料又は使用料

(5) 自動車検査手数料及び自動車重量税印紙代金

(6) 試買検査品買上げに要する経費

(7) 国民健康保険の給付のうち、療養費、助産費、葬祭費及び高額療養費

(8) 法令等に基づいて支給される児童手当、見舞金、祝金、医療費、助成金、その他これに類する経費

(9) 高額療養費貸付金

(10) 区長、国民健康保険委員、国民年金委員、民生委員、児童委員、環境保健委員等に支払う経費

(11) 選挙の投票所及び開票所に要する経費

(12) 契約の締結に際して支払う手付金、補償金、その他これに類する経費

(13) 要保護及び準要保護児童生徒に対する教科用図書費、修学旅行費、学用品等の扶助費

(14) 区画整理清算金

(15) 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ調達若しくは契約することができない物品等の購入費又は使用料等

(平11規則18・平15規則26・平17規則17・平23規則73・令2規則14・一部改正)

(資金前渡の限度額)

第63条 前条に規定する経費で資金前渡できる限度は、次に定めるところによる。

(1) 常時の費用に係る経費 毎1月分の予定額

(2) 随時の費用に係る経費 所要の予定額

(平11規則18・一部改正)

(前渡金取扱者)

第64条 市長は、資金を前渡し、現金の支払をさせる職員(以下「前渡金取扱者」という。)として課長等を指定する。ただし、特に必要があると認めたときは、他の職員を前渡金取扱者として指定することができる。

2 前渡金取扱者は、退職等によりその用務を行うことができなくなったときは、その保管する前渡金について計算書を作成し、後任者に引き継がなければならない。

3 前渡金取扱者が、死亡その他の事故により、自ら精算することができないときは、市長は他の職員に命じて前項に規定する引継ぎをさせるものとする。

(平19規則13・一部改正)

(資金前渡の手続)

第65条 課長等は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費の算出基礎を明らかにし、資金の科目別にこれをしなければならない。

(前渡金の保管及び利子)

第66条 前渡金取扱者は、交付された前渡金を会計管理者の指定した金融機関に預け入れ、これを保管しなければならない。ただし、直ちに支払をするもの、遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする場合は、この限りでない。

2 前渡金取扱者は、前項の規定により金融機関に預け入れた場合において利子が生じたときは、当該利子を歳入に受入れる手続をしなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(前渡金の支払及び整理)

第67条 前渡金取扱者は、債権者等から支払の請求を受けたときは、当該請求の内容を調査し、その支払の決定をしなければならない。

2 前渡金取扱者は、前渡金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、交際費その他これに類する経費の支払で、領収書を徴することができないものにあっては、前渡金取扱者の発行する支払証明書(様式第45号)をもって領収書に代えることができる。

3 前渡金取扱者は、資金前渡科目別受払簿(様式第46号)を備え、その取扱いに係る収支を記載し、常時その出納を明らかにしておかなければならない。ただし、直ちに支払う経費にあっては、記載を省略することができる。

(1) 常時の費用に係る経費 翌月の5日まで

(2) 随時の費用に係る経費 支払の終わった日又は保管理由のなくなった日から起算して5日以内

(3) 交際費に係る経費 年度終了後5日以内

(平11規則18・平19規則13・一部改正)

(概算払)

第69条 施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により、養護委託又は収容委託を行う場合における措置に要する費用

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による措置に要する費用

(3) 損害賠償として支払う経費

(4) 運賃又は保管料

(5) 委託を受けた者に対して支払う経費

(6) 予納金その他これに類する経費

(平11規則18・一部改正)

(概算払の精算)

第70条 課長等は、概算払をした金額の債務金額が確定した後、速やかに当該概算払を受けた者から精算に関する書類を提出させ、その目的を達成した日から起算して5日以内に精算書にこれらの書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。ただし、旅費については、20日以内とする。

2 課長等は、前項の規定による精算において精算残金を生じるときは、戻入書により戻入の手続を、また、不足金があるときは、支出の手続をしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、旅費に係る概算払について、当該概算払金額と精算額が同額である場合においては、精算書にその旨を記載し、これを会計管理者に送付することを要しない。

(平11規則18・平19規則13・一部改正)

(前金払)

第71条 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料及び保険料

(2) 土地又は建物の買収代金

2 保証事業会社により前金払の保証がなされた場合は、公共工事に係る設計金額が300万円以上のものに限り、当該公共工事に係る請負金額の100分の30以内(土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。次項において同じ。)にあっては、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費の100分の40以内)の金額を前金払することができる。この場合においては、前金払を請求しようとする者は、保証事業会社が交付する前払金保証書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

4 前金払をした経費を所管する課長等は、契約の相手方が義務を履行したときは、その事実を確認するとともに、委託料、負担金、補助金及び交付金については、前金払確認報告書(様式第48号)に関係書類を添え会計管理者に報告しなければならない。

(平9規則10・平11規則18・平19規則13・平20規則44・平22規則14・一部改正)

(1) 文化事業等の入場券売りさばき手数料 入場券売りさばき代金

(2) その他物品の売払い手数料 物品の売払い代金

(3) 指定納付受託者に納付させる収入金の取扱いに係る手数料 当該収入

2 繰替払をした課長等は、繰替払内訳書により繰替えの状況を明らかにし、当該繰替使用した額を繰替払に係る歳出科目から繰替使用した歳入科目に振り替えるものとする。

(平11規則18・令2規則62・令3規則77・一部改正)

(1) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の100分の90に相当する金額(その契約の性質上分割計算のできるものにあっては、既済部分に相当する金額)

(2) 物品の買入れ 既納部分に対する代価に相当する金額

(平11規則18・一部改正)

第4節 支払の方法

(支払の方法)

第74条 会計管理者は、支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、総括店を支払人とする小切手を振り出し、債権者等に支払うための手続をしなければならない。

(平13規則23・平19規則13・一部改正)

(小切手払)

第75条 会計管理者は、小切手をもって債権者等に直接支払をしようとするときは、当該債権者等を受取人とする小切手を振り出し、当該債権者等に交付しなければならない。

(平11規則18・平19規則13・一部改正)

(現金払)

第76条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、総括店をして現金で支払をさせようとするときは、債権者等に当日限りの支払通知書(支払通知書、支払通知書兼領収書)(様式第50号)を交付しなければならない。

2 債権者等は、前項の規定により受領した支払通知書を総括店に提示して、これと引換えに現金による支払を受けるものとする。

3 総括店は、前項の規定により支払済となった支払通知書の支払通知書兼領収書を毎日集計し、会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により支払通知書の支払通知書兼領収書の送付を受けたときは、その内容を照合し、総括店を受取人とする小切手を振り出さなければならない。

(平11規則18・平13規則23・平19規則13・一部改正)

(領収書)

第77条 会計管理者は、前2条の規定により債権者等に支払をするときは、正当な受領権限を有する者であることを確認のうえ、領収書を徴さなければならない。

(平11規則18・平13規則23・平19規則13・令4規則18・一部改正)

(公金振替払)

第78条 会計管理者は、次に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。

(1) 同一会計内又は他の会計の歳入に納付するため歳出を支出するとき。

(2) 歳出を基金に繰り入れるため支出するとき。

(3) 繰上充用金を充用するため支出するとき。

2 課長等は、前項各号に掲げる経費を支出しようとするときは、振替命令書に市長の決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、次に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

(2) 歳計現金と基金の間の収支を行う場合

(3) 継続費の逓次繰越し、繰越明許費又は事故繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合

(4) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

(平11規則18・平19規則13・一部改正)

(口座振替払)

第79条 施行令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

3 前項に規定する債権者等の申出は、当該債権者等から請求書を徴する際、請求書にその旨を表示させることにより行うものとする。

(平11規則18・平19規則13・一部改正)

(納付書払)

第80条 会計管理者は、債権者等が発行する納付書、払込書その他これらに類するものにより支払を行う場合(以下「納付書払」という。)は、当該納付書等を総括店に送付し、支払の手続をとらなければならない。

(平11規則18・平19規則13・一部改正)

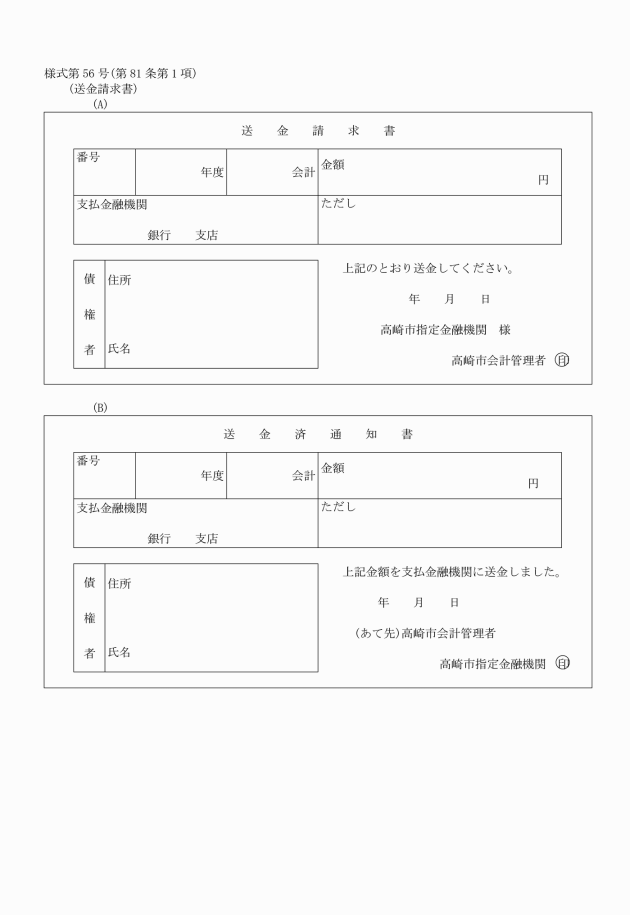

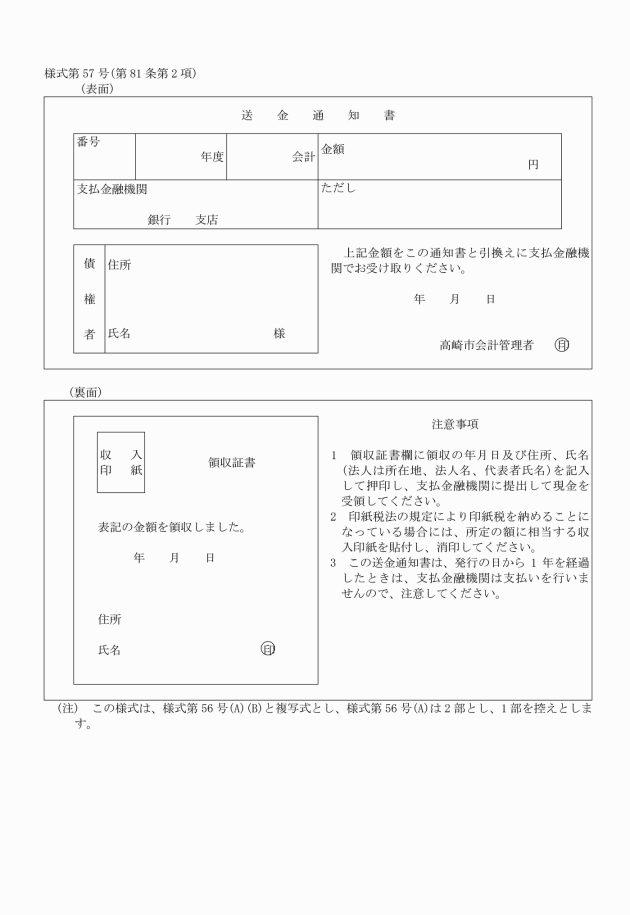

(隔地払)

第81条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、資金交付のため総括店を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、送金請求書(様式第56号)を添えて総括店に送付し、送金の手続をさせなければならない。この場合において、総括店の送金済の証明書をもって領収書に代えることができる。

3 第1項の規定による支払場所の指定は、債権者等のために最も便利と認められる指定金融機関と為替取引契約を締結している金融機関とする。

(平11規則18・平19規則13・一部改正)

第82条 削除

(平22規則14)

第5節 小切手の振出し等

(小切手の振出し)

第83条 会計管理者は、支出命令書等に基づかなければ小切手を振り出すことができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第38条の規定により過誤納金を戻出するために振り出す場合

(2) 第106条の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の方法で保管するために振り出す場合

(3) 第107条第3項の規定によりつり銭に充てるための現金を保管するために振り出す場合

(4) 第109条第5項の規定により一時借入金の返済のために振り出す場合

(平11規則18・平19規則13・令2規則14・一部改正)

(小切手の記載等)

第84条 会計管理者は、その振り出す小切手に、施行令第165条の3第1項に規定する事項のほか、会計名を記載しなければならない。

2 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、印字機により記載しなければならない。

3 小切手には、小切手帳の使用区分ごとに1年間を通ずる連続番号を付さなければならない。この場合において、書損等により廃棄する小切手に付した番号は、欠番としなければならない。

4 官公署又は資金前渡取扱者若しくは総括店を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

5 小切手の署名は、小切手の振出人である会計管理者の職及び氏名を記載し、公印規則第3条に定める会計管理者印(以下「会計管理者印」という。)を押さなければならない。

6 小切手の振出日付の記載及び署名押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

7 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

8 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者印を押さなければならない。

(平19規則13・令6規則17・一部改正)

(小切手の交付)

第85条 会計管理者は、正当な受領権限のある者であることを確認したうえでなければ、小切手を交付してはならない。

2 会計管理者は、小切手を受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

3 総括店を受取人として振り出す小切手は、会計ごとに、一日分の交付額の合計額を券面金額とすることができる。

(平19規則13・一部改正)

(小切手の再交付の禁止)

第86条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、次条に規定する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

(平19規則13・一部改正)

(小切手の償還)

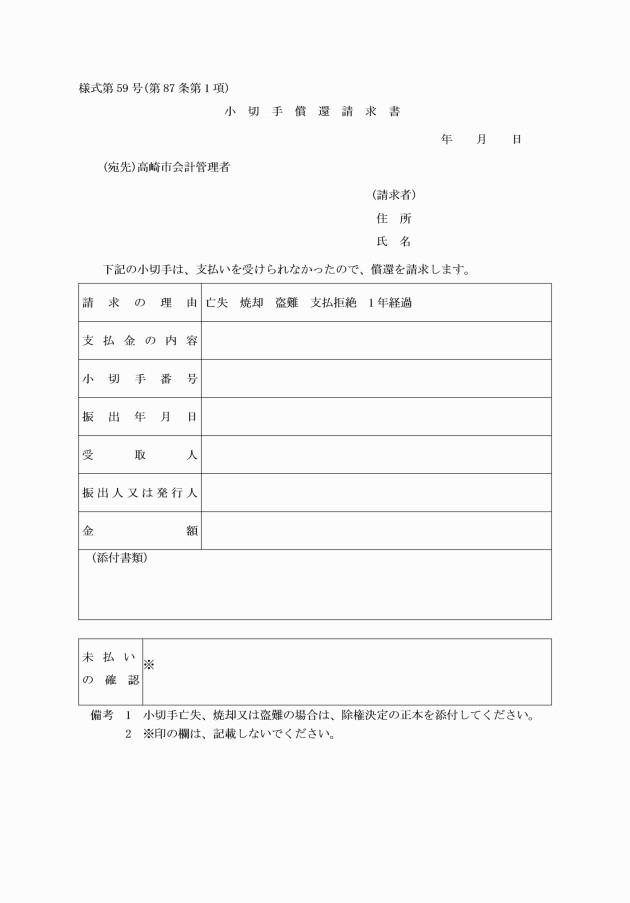

第87条 施行令第165条の4の規定により小切手の償還を請求しようとする者(以下「小切手償還請求者」という。)は、当該小切手を添えて小切手償還請求書(様式第59号)を会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、亡失等により当該小切手を提出できない小切手償還請求者は、当該亡失小切手の除権決定の正本を会計管理者に提出しなければならない。

(平13規則23・平19規則13・令4規則18・令6規則17・一部改正)

(小切手の振出済通知等)

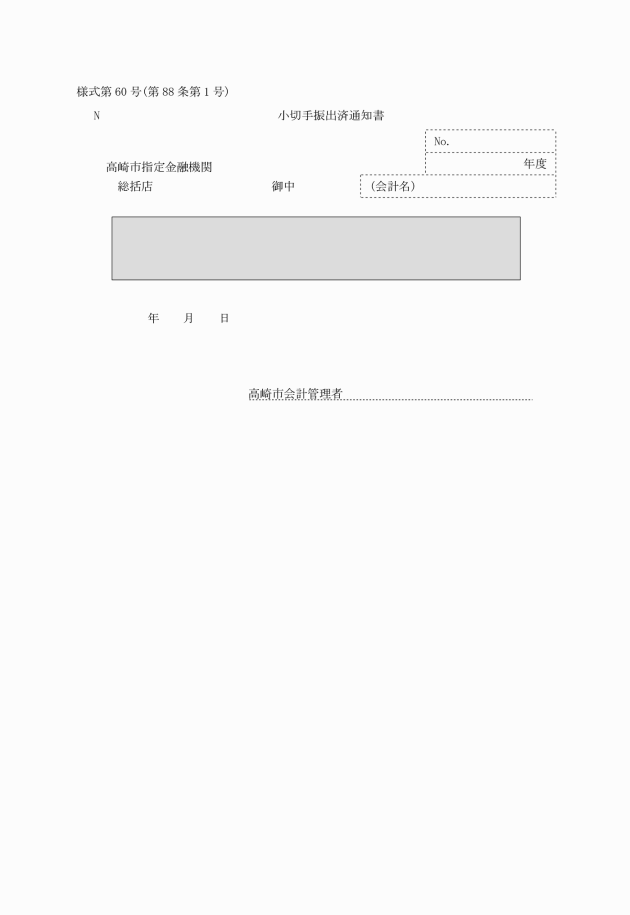

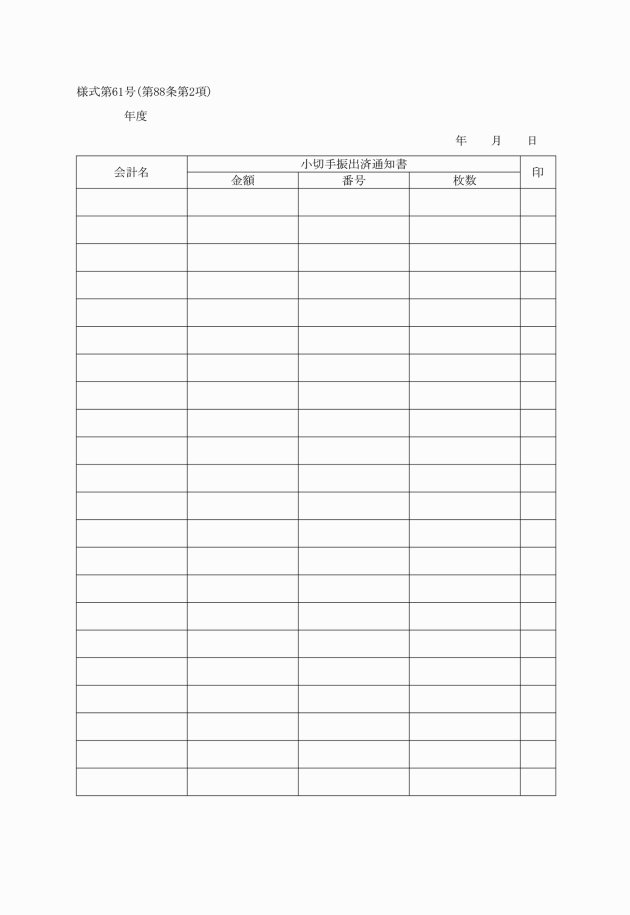

第88条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第60号)を総括店に送付しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(小切手用紙の亡失)

第89条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を総括店に通知しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(小切手の支払停止の請求)

第90条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに総括店に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(書損小切手)

第91条 書損による小切手は、当該小切手に斜線を朱書したうえ、廃棄と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳)

第92条 会計管理者は、年度別及び会計別に一冊ずつの小切手帳を使用しなければならない。ただし、会計別に使用する必要がないと認めるときは、2以上の会計を通じて一冊ずつの小切手帳を使用することができる。

2 小切手帳は、総括店から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

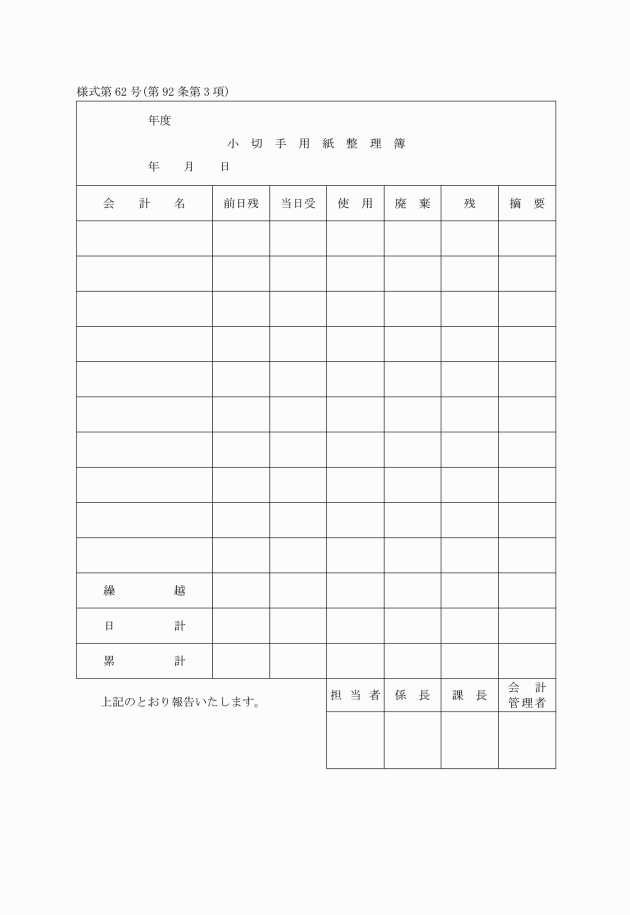

3 会計管理者は、小切手帳の受払について小切手用紙整理簿(様式第62号)に記載整理しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(小切手用紙の整理)

第93条 会計管理者は、毎日、小切手帳の用紙、枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要事項を小切手用紙整理簿に記載整理しておかなければならない。

(平19規則13・一部改正)

第6節 支払未済金の整理

(小切手支払未済繰越金の整理)

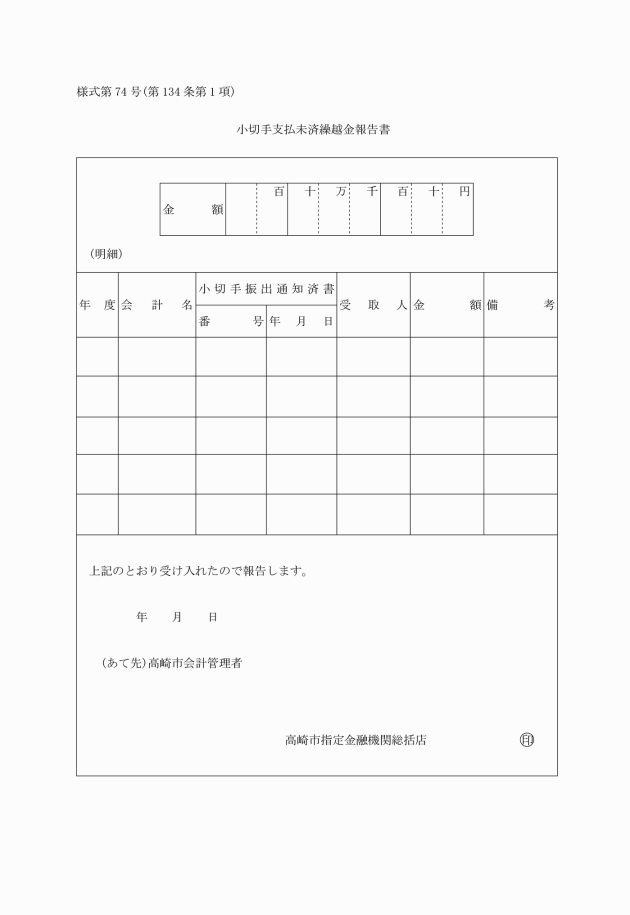

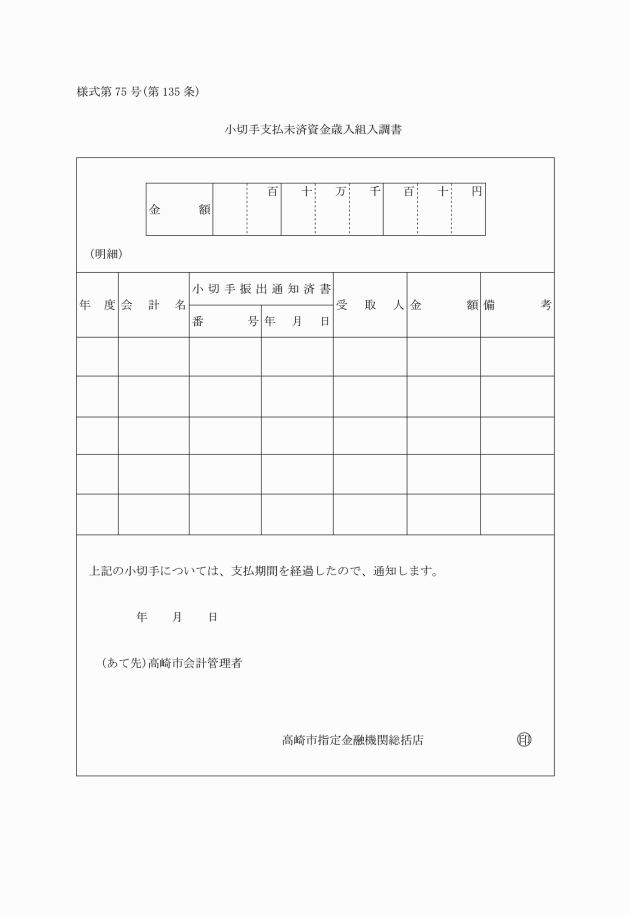

第94条 会計管理者は、第134条第1項の規定により総括店から小切手支払未済繰越金報告書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは歳出支払未済繰越金として整理しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

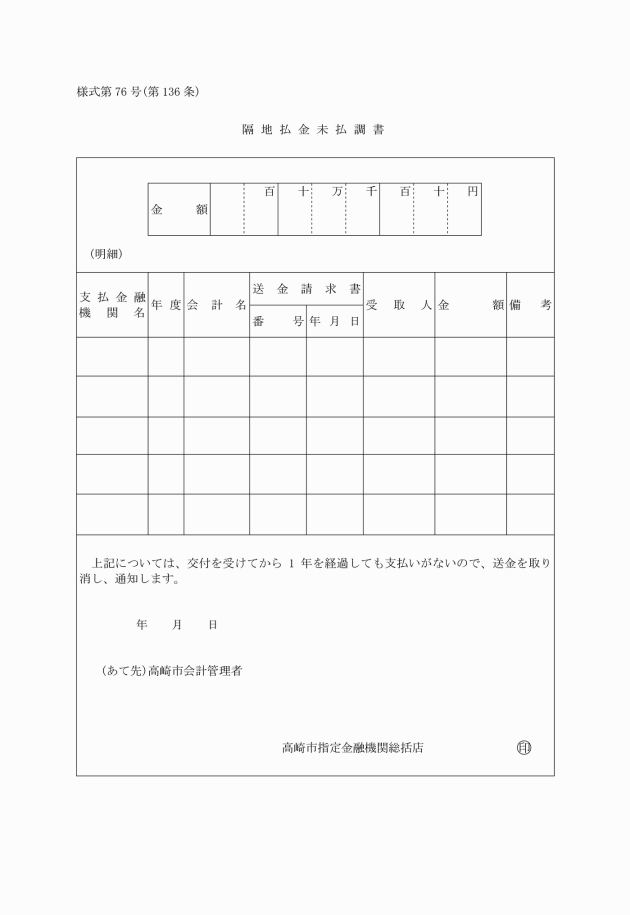

2 会計管理者は、第136条の規定により総括店から隔地払金未払調書の送付を受けたときは、直ちに当該調書を財政課長に送付しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

第7節 支出の整理等

(過誤払金等の戻入)

第96条 課長等は、施行令第159条の規定により歳出の誤払又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は支出事務を委託した指定公金事務取扱者に精算残金を戻入させるときは、戻入書に理由又は説明を記載して市長の決裁を受けなければならない。

3 前項の返納通知書に記載する返納期限は、返納通知書の発行の日から起算して20日以内の日とする。

(平11規則18・平19規則13・令6規則17・一部改正)

(支出金の整理)

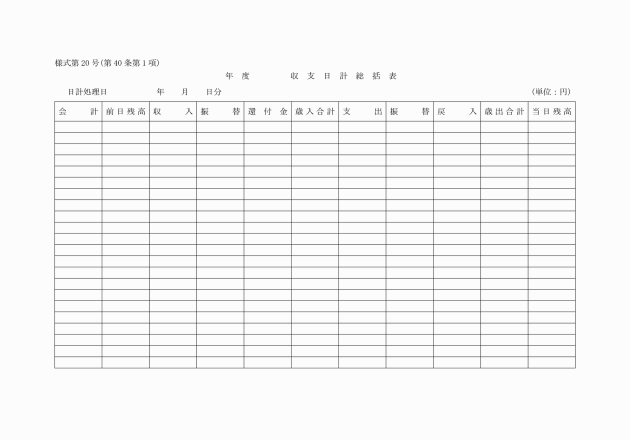

第97条 会計管理者は、その日の支出が終了したときは、第139条第2項の規定により総括店から送付された収支金日計表と照合し、収支日計総括表に記帳しなければならない。

(平11規則18・平17規則87―2・平19規則13・一部改正)

(支出科目更正)

第98条 課長等は、支払済の支出金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、関係帳簿を訂正するとともに、直ちに振替命令書にその旨を記載し、会計管理者に通知しなければならない。

(平11規則18・平19規則13・一部改正)

第8節 雑則

(送金通知書の再交付)

第99条 会計管理者は、債権者等から、送金通知書の亡失、焼却若しくは盗難又は支払場所とされた金融機関において支払を拒絶されたことを理由に送金通知書の再交付の請求を受けたときは、送金通知書再発行申請書(様式第65号)を提出させなければならない。この場合において、支払を拒絶されたものにあっては、当該支払拒絶された送金通知書を添えさせなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する申請書の提出を受けたときは、総括店をして支払停止の手続をさせ、その内容を調査し、当該隔地払が支払未済であることを確認して、再交付する必要があると認めるときは、直ちに送金通知書を再交付しなければならない。この場合において、再交付する送金通知書には、先に発行したものと同一事項を記載しなければならない。

(平11規則18・平19規則13・令2規則14・令2規則62・一部改正)

(支出事務の委託)

第100条 課長等は、法第243条の2第1項の規定により支出事務の委託をしようとするときは、当該委託しようとする歳出の名称、事務の範囲その他必要事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、支出事務の委託については、別に定めるところにより行うものとする。

(令6規則17・一部改正)

第5章 決算

(決算資料の提出)

第101条 会計管理者は、決算の調製に当たり必要と認めるときは、部長等に資料及び説明書の提出を求めることができる。

2 部長等は、前項の規定により会計管理者から資料及び説明書の提出を求められたときは、指定された期日までに当該資料及び説明書を提出しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(決算書等の提出)

第102条 会計管理者は、法第233条第1項の規定に基づき、毎年度歳入歳出決算書を調製し、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を添えて、市長に提出しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(主要な施策の成果を説明する書類等)

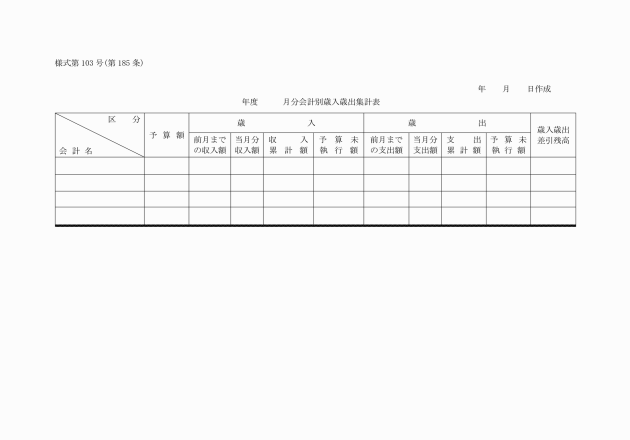

第103条 部長等は、財務部長の指示する予算の執行の実績を明らかにする書類を、指定された期日までに財務部長に送付しなければならない。

2 財務部長は、前項に規定する書類を送付されたときは、法第233条第5項の規定による主要な施策の成果を説明する書類を調製しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第104条 財務部長は、法第233条の2の規定により、各会計の決算上の剰余金の全部又は一部を翌年度の歳入若しくは基金に編入しようとするときは、市長の指示を受けて、会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(翌年度歳入の繰上充用)

第105条 会計管理者は、その年度の歳入が歳出に不足することが予想されるときは、財務部長にその旨を通知しなければならない。

2 財務部長は、前項の通知を受けたときは、歳入歳出の実態を精査し、その内容が翌年度歳入の繰上充用が必要であるときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

3 翌年度歳入の繰上充用に係る支出は、振替命令書により当該年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。

(平19規則13・一部改正)

第6章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金

(歳計現金の保管)

第106条 会計管理者は、歳計現金を市名義により指定金融機関その他確実な金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する保管を行おうとする場合において、当該金融機関が指定金融機関以外の金融機関であるときは、市長と協議しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(つり銭資金)

第107条 会計管理者は、前条の規定にかかわらず、つり銭を必要とする現金出納員に対し、つり銭の用に供するために必要な資金(以下この条において「つり銭資金」という。)を交付し、かつ、交付後におけるその保管を命ずることができる。

2 つり銭資金を必要とする現金出納員は、還付伺によりつり銭資金交付の申請を決定するとともに、還付伺に添えて還付命令書を会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の申請を適当と認めるときは、当該現金出納員に対し、つり銭資金を交付するものとする。この場合において、会計管理者は当該現金出納員から領収書を徴さなければならない。

5 つり銭資金の交付を受けた現金出納員は、必要があると認めたときは、所属現金分任出納員に対し、その保管に属するつり銭資金の一部を交付することができる。この場合において、当該現金出納員は、その出納を明らかにしておかなければならない。

(平11規則18・平19規則13・一部改正)

(歳計現金の繰替運用)

第108条 会計管理者は、各会計及び各年度所属の歳計現金に不足を生じたときは、相互に繰り替えて運用(以下「繰替運用」という。)することができる。

2 前項の規定により繰替運用したときは、当該年度の出納閉鎖期日までに繰り戻さなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(一時借入金)

第109条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 財務部長は、予算で定める一時借入金の限度額の範囲内において指定金融機関と当座借越契約を締結しようとするときは、会計管理者と協議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

3 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、当該借入を必要とする額が前項に規定する当座借越契約に定める借越限度額の範囲内であるときを除き、その旨及び借入必要額を財務部長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったときも同様とする。

4 財務部長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合も同様とする。

5 財務部長は、前項の規定により一時借入金の借入れについて決裁を得たときは、直ちに借入手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。これを返済する場合も同様とする。

6 財務部長は、第2項に規定する当座借越契約に係るものを除き、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(平13規則23・平19規則13・一部改正)

第2節 歳入歳出外現金等

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第110条 会計管理者は、法第235条の4第2項及び施行令第168条の7の規定により会計管理者が保管する現金及び有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)について、次に掲げるところにより整理し、その出納を歳入歳出外現金出納簿(様式第69号)に記載しなければならない。

(1) 一般保管金

ア 給与等からの法定控除金

イ 税に係る受託徴収金(県税を除く。)

ウ 差押物件の公売代金及び競売配当金

エ その他の保管金

(2) 市営住宅敷金

(3) 県税

(4) 入札保証金及び契約保証金

(5) 歳出支払未済繰越金

(6) 有価証券

ア 指定金融機関等の事務取扱いに係る担保として提供された有価証券

イ 債権の担保として徴する有価証券

ウ その他法令の規定により保管する有価証券

(7) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により市において一時保管を要するもの

2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設け区分することができる。

3 会計管理者は、第1項の規定にかかわらず、入札保証金等で即日返還するものについては、歳入歳出外現金出納簿への記帳を省略することができる。

(平11規則18・平19規則13・平23規則73・一部改正)

(歳入歳出外現金等の年度区分)

第111条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納は、現にその出納を行った日の属する年度により区分しなければならない。

2 年度末において歳入歳出外現金等があるときは、翌年度に繰り越すものとする。

(歳入歳出外現金の出納及び保管)

第112条 歳入歳出外現金の出納の手続は、別に定めのあるものを除くほか、収入及び支出の例による。

2 第106条の規定は、歳入歳出外現金の保管について準用する。

(担保等に充てることができる有価証券)

第113条 保証金その他担保に充てることができる有価証券は、国債、地方債その他市長が確実であると認める有価証券とし、その担保価格は、国債及び地方債にあっては額面金額、その他有価証券にあっては当該有価証券ごとに、時価又は額面金額について市長が適切であると認めた額としなければならない。

(保管有価証券の受入れ手続)

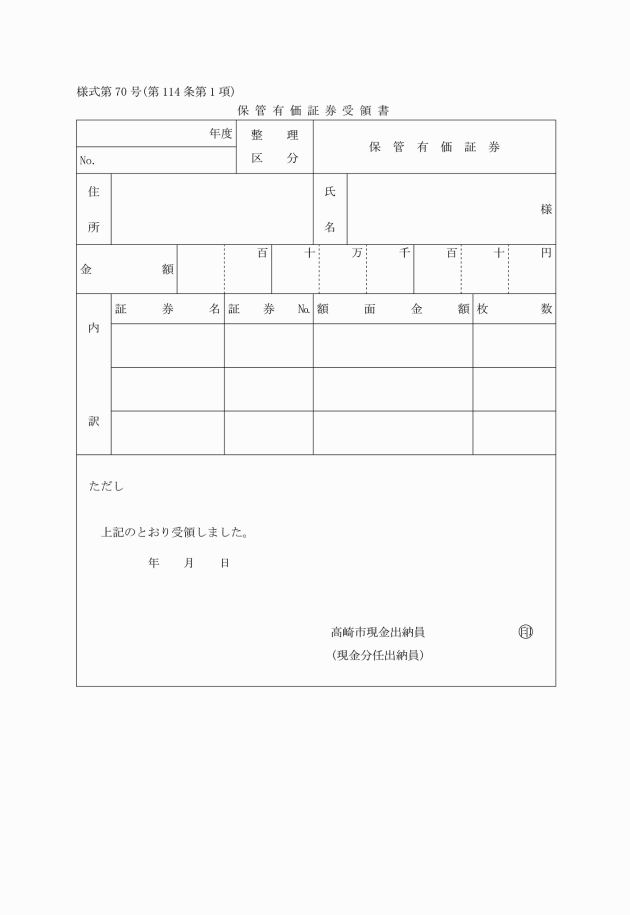

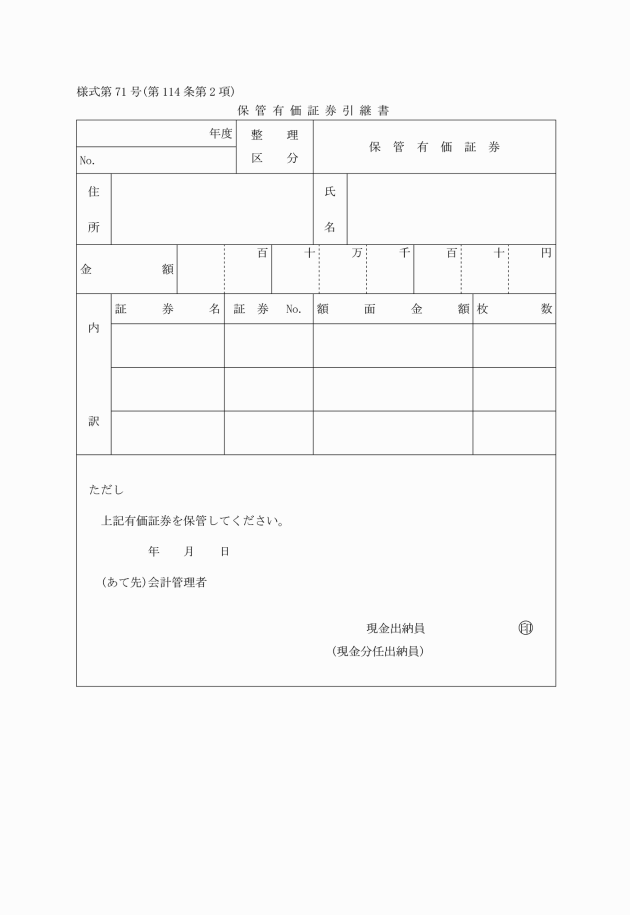

第114条 現金出納員等は、保管有価証券を受け入れたときは、納入者に保管有価証券受領書(様式第70号)を交付しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(保管有価証券の保管)

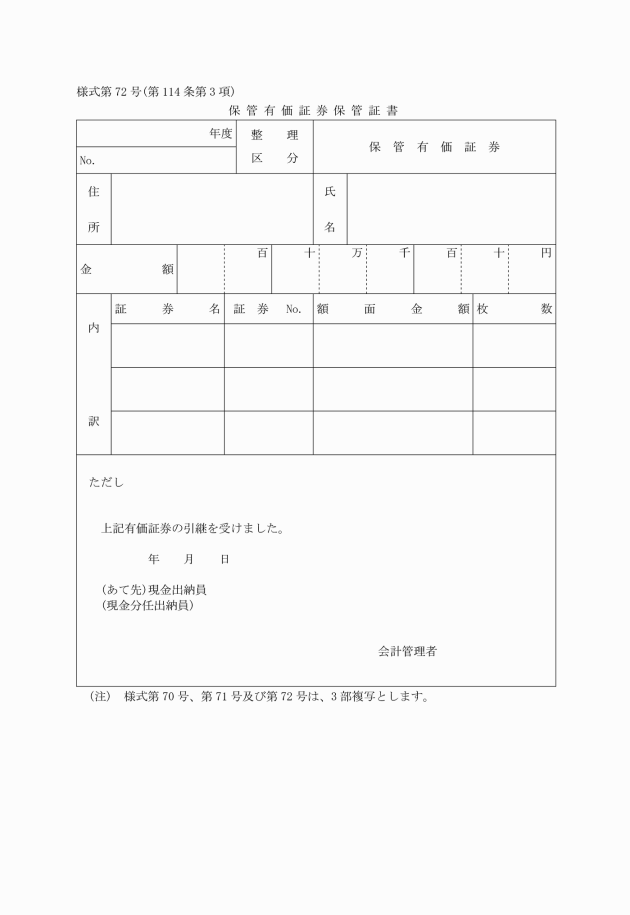

第115条 会計管理者は、前条の規定により引継ぎを受けた保管有価証券を納入者別に整理し、総括店に保護預けする等確実な方法により保管しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(保管有価証券の払出手続)

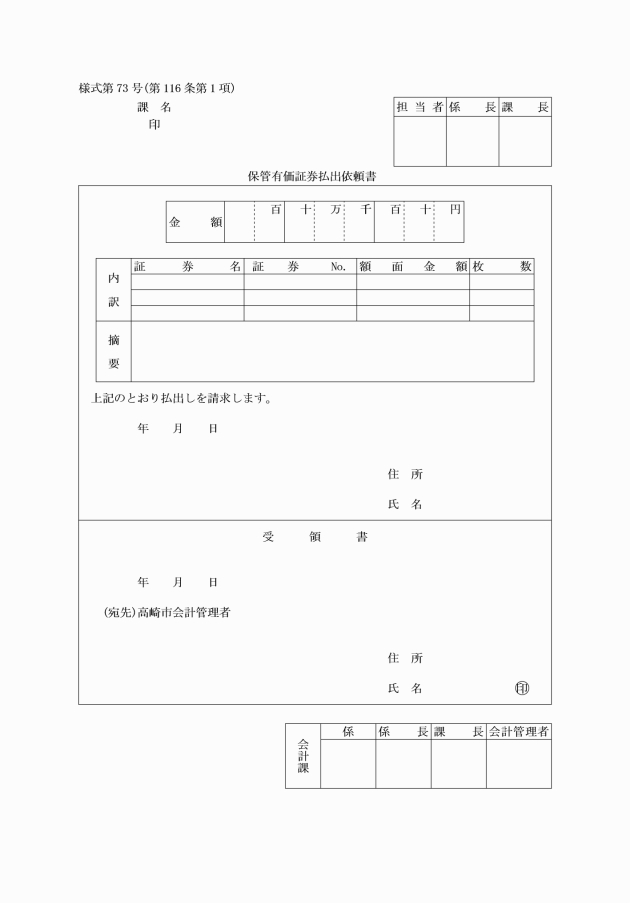

第116条 現金出納員等は、保管有価証券の納入者から払出しの請求を受けたときは、保管有価証券払出依頼書(様式第73号)により、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する通知を受けたときは、保管有価証券の納入者に当該有価証券を返還しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

第3節 指定金融機関等

第1款 通則

(指定金融機関等の事務処理準則)

第117条 施行令第168条第2項から第4項までの規定により指定した指定金融機関等における市の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(平19規則13・一部改正)

(指定金融機関等)

第118条 指定金融機関等の名称及び所在地並びに事務取扱範囲については、別に定める。

2 指定金融機関は、契約で定めるところにより総括店を設け、公金の収納及び支払の事務を総括しなければならない。

3 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより市名義の預金口座を設けなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(印鑑の届出等)

第119条 指定金融機関等は、公金の出納に関して使用する印鑑をあらかじめ会計管理者に届け出ておかなければならない。

2 会計管理者は、支払に使用する印鑑をあらかじめ指定金融機関に通知しておかなければならない。

3 前2項の規定は、届出又は通知した印鑑に変更のあったときに準用する。

(平19規則13・一部改正)

第2款 収納金

(納入義務者からの収納)

第120条 指定金融機関等は、納人から納入通知書等を添えて現金をもって収入金の納付があったときは、その内容を確認して収納し、当該納人に領収証書を交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、納入通知書等に「証券受領」と表示しなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者が特に取扱いを認めた場合を除くほか、納期限を経過した収入の取扱いをすることができない。

3 指定金融機関等が電磁的方法により納付された歳入を収納した場合の手続については、会計管理者が別に定める。

(平19規則13・平26規則26・一部改正)

(現金出納員等からの収納)

第121条 指定金融機関等は、現金出納員等から第32条第2項の規定により収納金払込書又は市税等徴収金払込書による歳入の払込みを受けたときは、これを収納し、領収書を当該現金出納員等に交付しなければならない。

(令6規則17・一部改正)

(口座振替による収納)

第122条 指定金融機関等は、第33条第1項の規定により納入義務者から口座振替依頼書及び口座振替申込書により口座振替による納付の請求を受けたときは、必要事項を確認のうえこれを受理し、口座振替申込書を市長に送付しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、口座振替による収納に関する事項については別に定める。

(国庫支出金等の収納)

第123条 総括店は、会計管理者から第34条第3項の規定による納付書の送付を受けたときは、これを歳入に振替収納するとともに、会計管理者に当該納付書の領収済通知書を送付しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

第124条 削除

(平20規則19)

(小切手が不渡りとなった場合の処理)

第125条 指定金融機関等は、納付された小切手が不渡りとなったときは、その収納を取り消し、直ちに小切手不渡通知書を作成し、当該不渡りとなった小切手を添え、総括店を経て会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(収入金の送金)

第126条 指定金融機関等は、収入金を総括店の市名義の預金口座に送金しなければならない。

2 前項の送金には、当該収入金に係る領収済通知書その他収入金に関する書類を添付しなければならない。

3 総括店は、前項の規定により送付された領収済通知書その他収入金に関する書類を取りまとめ、自店分と併せて会計管理者に送付しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、電磁的方法により納付された収入金に係る送金の手続については、会計管理者が別に定める。

(平19規則13・平26規則26・一部改正)

第3款 支払金

(小切手払)

第127条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払のために呈示されたときは、直ちに支払をしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、会計管理者に報告しその指示を受けなければならない。

(1) 小切手が小切手法(昭和8年法律第57号)で定められている要件を備えていないとき。

(2) 会計管理者から通知のあった印鑑に符合しないとき。

(3) 振出の日から1年を経過しているとき。

(4) 変造した形跡があるとき。

(5) 汚濁等により小切手の記載事項が明りょうでないとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

(平11規則18・平19規則13・一部改正)

(現金払)

第128条 総括店は、債権者等から第76条第1項の規定による支払通知書により現金支払の請求を受けたときは、その内容を調査し、適正と認めたときは、当該支払通知書と引換えに現金を交付しなければならない。

(平11規則18・一部改正)

(公金振替払)

第129条 総括店は、会計管理者から第78条第3項の規定による公金振替通知書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えるとともに、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(口座振替払)

第130条 総括店は、会計管理者から第79条第2項の規定により小切手及び口座振替依頼書の送付を受けたときは、直ちに歳出金として払い出し、指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

2 総括店は、前項の規定により振込みを行ったときは、口座振替領収書を会計管理者に送付しなければならない。

(平11規則18・平19規則13・一部改正)

(納付書払)

第131条 総括店は、会計管理者から第80条の規定により納付書、払込書その他これらに類する書類の送付を受けたときは、直ちに債権者に対して、当該書類による支払の手続をしなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(隔地払)

第132条 総括店は、会計管理者から第81条第1項の規定により小切手及び送金請求書の送付を受けたときは、直ちにその金額を歳出金として払い出し、支払場所として指定された金融機関に通知して支払の準備をさせるとともに、送金済の証明書を会計管理者に送付しなければならない。

2 支払場所として指定された金融機関は、送金通知書により支払の請求を受けた場合においては、第127条の規定に準じてこれを調査し、適正と認めたときは、当該通知書に住所、氏名を記入させ、かつ、押印させてこれと引換えに現金を交付しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

第133条 削除

(平11規則18)

(小切手支払未済資金の整理)

第134条 総括店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに、これを歳出支払未済繰越金に振り替え、小切手支払未済繰越金報告書(様式第74号)により会計管理者に報告しなければならない。

2 総括店は、出納閉鎖期日後において、前年度に振り出された小切手の呈示を受け支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、歳出支払未済繰越金から払い出さなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(平19規則13・令6規則17・一部改正)

(平19規則13・令6規則17・一部改正)

(過誤納金の戻出)

第137条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、過誤納金の戻出をする場合は、歳出支払の例によりその年度の歳入金から払い出さなければならない。

(小切手振出済通知書)

第138条 総括店は、会計管理者から小切手振出済通知書の送付を受けたときは、小切手支払未済額の調査を利用し、支払済のものを会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

第4款 公金の出納記録及び報告

(公金の出納記録及び報告)

第139条 指定金融機関等は、現金出納簿を備え、年度別、会計別、その他会計管理者の指示する区分に従い、毎日の公金の出納(収納代理金融機関にあっては、公金の収納)の状況を明らかにしておくとともに、総括店を除き、総括店への回金の状況を整理しておかなければならない。

2 総括店は、毎日の公金の出納に係る収支金日計表を調製し、これを翌日までに会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(預金現在高の報告)

第140条 総括店は、公金の出納に係る毎日の預金現在高を、即日又はその翌日までに会計管理者へ報告しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(借入金現在高の報告)

第140条の2 指定金融機関等は、毎月末日現在において金銭消費貸借契約等による公金に係る貸借(法第230条第1項に規定する地方債を除く。)がある場合は、借入金の現在高を翌月5日までに会計管理者に報告しなければならない。

(平7規則46・追加、平19規則13・一部改正)

(収支月計の報告)

第141条 総括店は、毎月末日現在における収支金月計表を調製し、これを翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

第7章 物品、債権及び基金

第1節 物品

第1款 通則

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物。ただし、記念品、ほう賞品その他これに類する物及び購入価格(生産、寄附等に係るものについては、評価額)が1万円未満で次に掲げるものを除く物は、消耗品として区分することができる。

ア 公印類

イ 図書館、図書室等に備えて、閲覧又は貸出しに供する図書及び資料価値の高い図書

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消耗される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種又は種苗、贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物

(3) その他の物品 消耗品として区分する以外の動物、植物、工事又は加工等のために消費する原材料、原材料を用いて労力又は機械力により新たに加工又は製造した生産物等

3 施行令第166条第2項に規定する財産に関する調書に掲げる重要な物品は、取得価格又は評価額が50万円以上の物品とする。

(平11規則18・平14規則40・一部改正)

(物品出納の所属年度)

第143条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現に出納を行った日の属する年度とする。

(出納区分)

第144条 物品の消耗、売払、亡失、棄却、譲与、寄託、管理換等のため物品が管理を離れる場合を「出」とし、購入、生産、寄附、管理換等のため管理に属する場合を「納」とする。

(物品の出納の通知)

第145条 課長等は、物品を出納しようとするときは、会計管理者に対し、当該出納に係る決裁に関する書類を送付することにより、その旨を通知しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(物品の保管等)

第146条 会計管理者、物品出納員及び物品分任出納員は、物品を使用又は処分し得るよう常に良好な状態で保管しなければならない。

2 課長等は、その所管に属する物品を、常に良好な状態において管理しなければならない。

3 物品を使用する者は、善良な管理者の注意をもって、物品を適正に使用しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(占有動産)

第147条 施行令第170条の5第1項各号の規定に掲げる物品については、本節の規定の例による。

第2款 取得及び管理

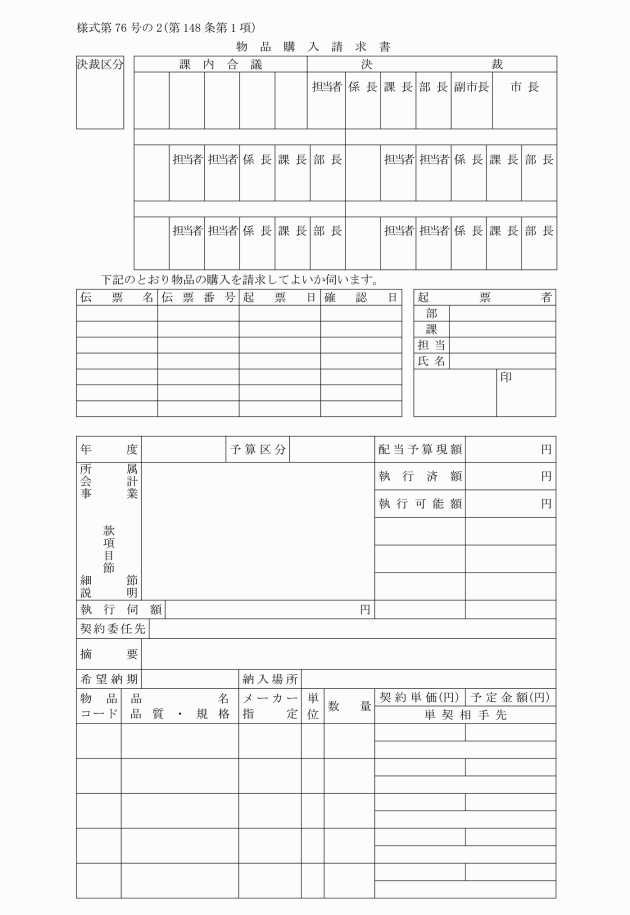

2 前項の物品購入請求書の決裁において、予定価格が2,000万円以上のものについては、会計管理者に回付しなければならない。

3 契約課長は、第1項の規定により物品購入請求書による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたものは、物品購入伺兼契約締結伺により物品の購入の手続をとらなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる物品については、当該部署において直接購入し、これを使用することができる。

(1) 行政組織規則別表第4に掲げる附置組織(次号及び第4号において「附置組織」という。)及び教育委員会組織規則第19条第1項の表に掲げる教育機関において購入する物品で、予定価格が1件1万円以下のもの、教材として使用する特殊物品及び単価契約済のもの

(2) 行政組織規則第3条の表に掲げる高浜クリーンセンター、城南クリーンセンター及び吉井クリーンセンター(附置組織を除く。)において購入する薬品で単価契約済のもの

(3) 小学校、中学校、特別支援学校、高等学校及び幼稚園で購入する物品で、予定価格が1件10万円以下のもの、教材として使用する特殊物品及び単価契約済のもの

(4) 各支所(附置組織を除く。)において購入する物品で、予定価格が1件10万円以下のもの及び単価契約済のもの

(5) 小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園、保育所、学校給食センター及び宿泊施設において購入する給食賄材料

(6) 動物及び飼料

(7) 植物(種子を含む。)及び肥料

(8) 国又は他の地方公共団体から購入する物品

(9) 図書、法規類の追録、新聞、雑誌その他定期刊行物

(10) 資金前渡、交際費及び需用費中の会議費(茶を除く。)で購入する物品

(11) 原材料費で購入する物品

(12) 非常の災害によって応急その他緊急やむを得ない事由により直接購入を要する物品

(13) 郵便はがき、切手及び印紙類

(14) 贈答又は接待用消耗品

(15) 燃料等

(16) その他市長が特に必要と認めるもの

(1) 取得価格又は評価額が5万円以上の備品

(2) 取得価格が1万円以上の机及び椅子類(児童及び生徒用のものを除く。)

(3) 美術品類及び骨とう品類

(4) ファイリングキャビネット

(5) その他会計管理者が必要と認める備品

(平11規則18・平12規則38・平13規則23・平14規則40・平16規則14・平17規則17・平18規則12・平18規則135・平19規則13・平21規則37・平22規則14・平23規則73・令2規則62・一部改正)

(平11規則18・平13規則23・平14規則40・平16規則14・平20規則19・一部改正)

(生産又は製作による取得)

第150条 課長等は、第148条第5項各号に掲げる備品として区分される生産物又は製作物を生産又は製作したときは、物品異動報告書により契約課長を経て会計管理者に通知しなければならない。

(平11規則18・平13規則23・平14規則40・平19規則13・令2規則62・一部改正)

(寄附による取得)

第151条 課長等は、物品の寄附を受けようとするときは、寄附をしようとする者から寄附申込書を提出させ、次に掲げる事項を明らかにして市長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附者の住所、氏名

(2) 品目、規格及び数量

(3) 評価額及び負担の有無

(4) 維持費の見込額

(5) その他必要事項

2 課長等は、前項の規定により市長の決裁を得たときは、当該物品を受け入れるとともに、寄附受納書を当該寄附者に交付するものとする。

3 課長等は、寄附を受けた物品が第148条第5項各号に掲げる備品として区分するものであるときは、物品異動報告書に寄附申込書の写しを添えて、契約課長を経て会計管理者に通知しなければならない。

(平11規則18・平13規則23・平14規則40・平19規則13・令2規則62・一部改正)

第152条から第154条まで 削除

(平11規則18)

(備品台帳)

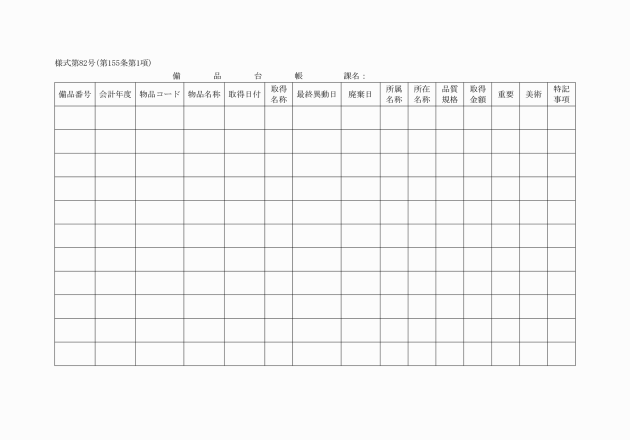

第155条 会計管理者は、備品に係る物品異動報告書の送付を受けたときは、その受入れを確認し、契約課長をして備品台帳(様式第82号)に登載させなければならない。

2 会計管理者は、第149条に規定する検収結果の報告を受けたときは、その受入れを確認し、第148条第5項各号に掲げる備品については契約課長をして備品台帳に登載させなければならない。

(平11規則18・平12規則38・平13規則23・平14規則40・平19規則13・平20規則19・令2規則62・一部改正)

(物品の表示)

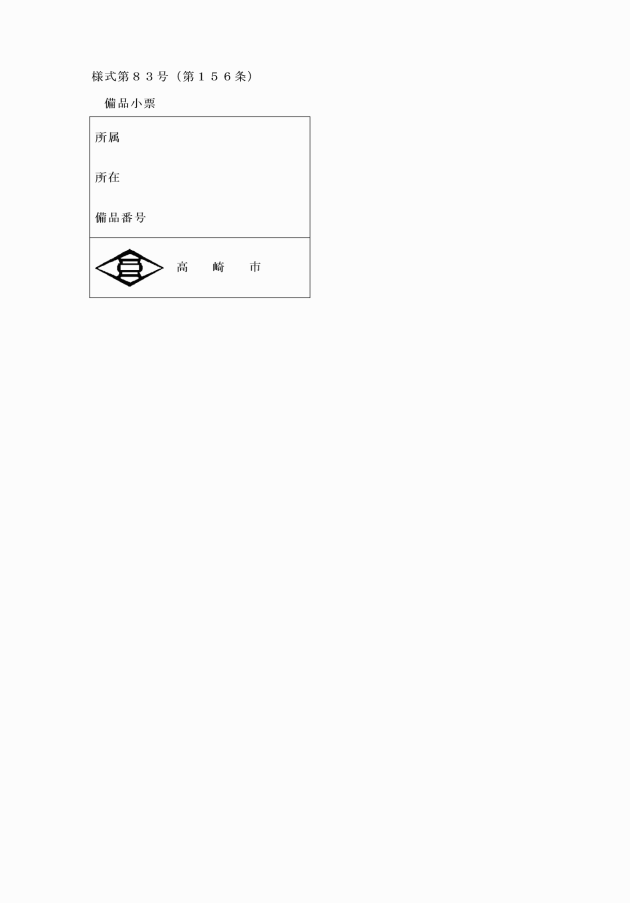

第156条 課長等は、その管理する備品に備品小票(様式第83号)を貼付して整理しなければならない。ただし、備品小票を貼付することができないもの及び不適当なものについては、適当な標識を付さなければならない。

(管理換)

第157条 物品の管理を換える必要があるときは、関係双方の課長等は、物品異動報告書により管理換の手続を行い、その旨を契約課長を経て会計管理者に報告しなければならない。

(平13規則23・平14規則40・平19規則13・一部改正)

(物品の貸与)

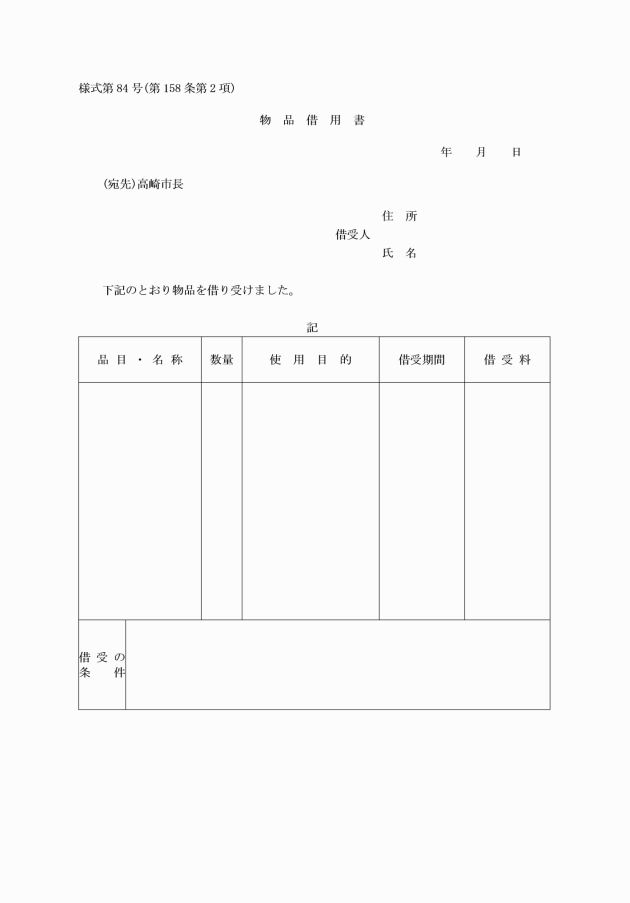

第158条 課長等は、物品を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして市長の決裁を受けなければならない。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 物品の品目及び数量

(3) 貸付期間及び貸付料

(4) 貸付について付すべき条件

3 貸与の期間は、特別の事由のない限り3箇月を超えてはならない。

4 物品の貸付料は、無料で貸し付けるものを除くほか、別に定めるところによる。

(平11規則18・一部改正)

(物品の返納)

第159条 課長等は、使用の必要がなくなった物品があるときは、物品異動報告書を添えて、契約課長を経て会計管理者に返納しなければならない。

(平13規則23・平14規則40・平19規則13・一部改正)

第3款 処分等

(不用の決定)

第160条 課長等は、使用の必要がなくなった物品について供用、貸付け、交換、譲与又は管理換により適切な処理ができないときは、物品異動報告書により不用の決定をすることができる。

3 課長等は、前2項の決定を行ったときは、直ちに当該決定に係る物品異動報告書を契約課長を経て会計管理者に送付し、その承認を受けなければならない。

(平13規則23・平14規則40・平19規則13・一部改正)

(売払いの手続)

第161条 課長等は、不用の決定をした物品の売払いをしようとするときは、物品異動報告書に関係書類を添えて、契約課長に必要な措置を請求するものとする。

2 前項の規定により難い場合又は課長等が直接売り払うことが適当であると認められるときは、会計管理者に合議のうえ市長の決裁を受け、課長等において売り払うことができる。

(平13規則23・平14規則40・平19規則13・一部改正)

(交換及び譲与)

第162条 物品の交換及び譲与については、物品の貸付けの手続の例による。

(報告)

第163条 契約課長は、課長等が管理する備品について、毎年度末の備品現在高を取りまとめて会計管理者に報告しなければならない。

2 契約課長は、第142条第3項に規定する重要な物品について、毎年度末の重要物品現在高を会計管理者に報告しなければならない。

(平19規則13・全改)

第2節 債権

(債権の管理等)

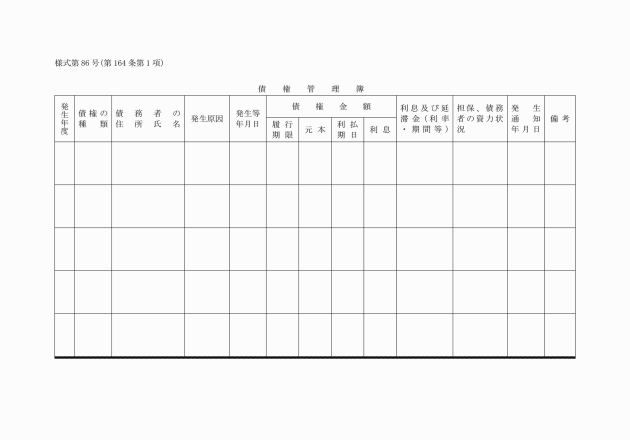

第164条 課長等は、その所管に属する債権が発生し、若しくは市に帰属したことを確認したときは、当該発生し、若しくは帰属した年度に調定し、又は消滅する債権を除き、債権管理簿(様式第86号)に記載してこれを管理しなければならない。

2 法第240条第4項に規定する債権については、この節の規定は適用しない。

(担保の処分)

第165条 課長等は、施行令第171条の2第1号の規定により担保の付されている債権でその担保を処分し、又は競売その他の担保権の実行の手続を要するものがあるときは、速やかに年度、歳入科目、金額、納付期限、債務者の住所及び氏名、担保の種類並びにその理由を記載した書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

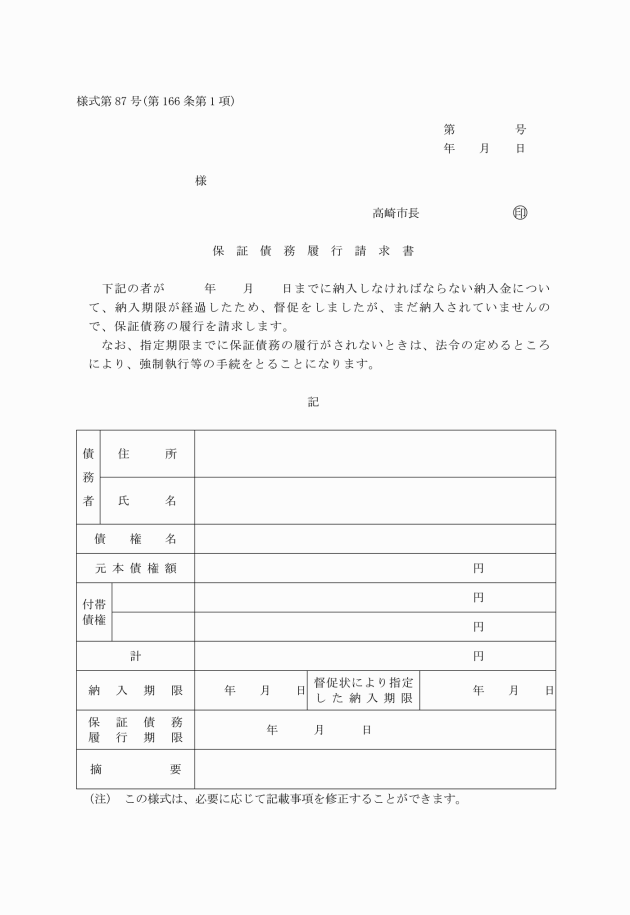

(保証人に対する履行の請求)

第166条 課長等は、施行令第171条の2第1号の規定により保証人に対し履行の請求をすべきものがあるときは、債務者の住所及び氏名、履行すべき金額、当該履行を請求する理由その他履行に必要な事項を明らかにして市長の決裁を受け、保証債務履行請求書(様式第87号)を作成し、保証人に送付しなければならない。

2 前項に規定する請求書には、納付書を添えなければならない。

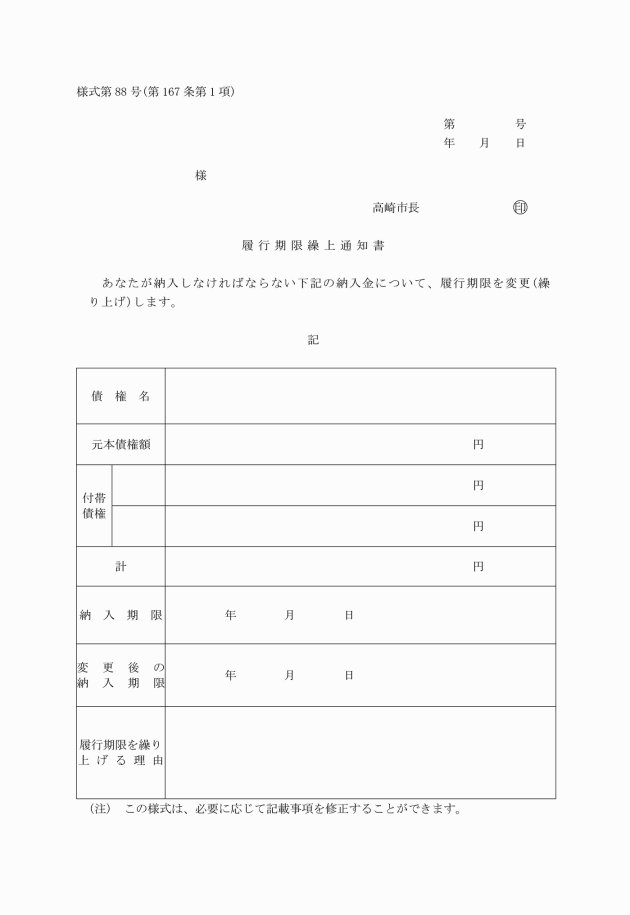

(履行期限の繰上げ)

第167条 課長等は、施行令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰り上げをすべきものがあるときは、履行期限を繰り上げる理由その他必要な事項を明らかにして市長の決裁を受け、履行期限繰上通知書(様式第88号)により通知しなければならない。

2 前項に規定する通知書には、納入の通知をしていない場合にあっては納入通知書を、納入の通知をしてある場合には納付書を添えなければならない。

(徴収停止)

第168条 課長等は、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる必要があるときは、同条各号のいずれかに該当する理由、その措置を採ることが債権の管理上必要であると認める理由、業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 課長等は、徴収停止の措置を採った場合であっても、債務者が自発的にその債務の履行をする旨の申し出があったときは、その弁済を受けなければならない。

3 課長等は、徴収停止の措置をした後において、債務者の資産状況の好転に伴い徴収停止の条件に該当しないこととなったときは、速やかに徴収停止の措置を取り消す手続をしなければならない。

(履行延期の特約等)

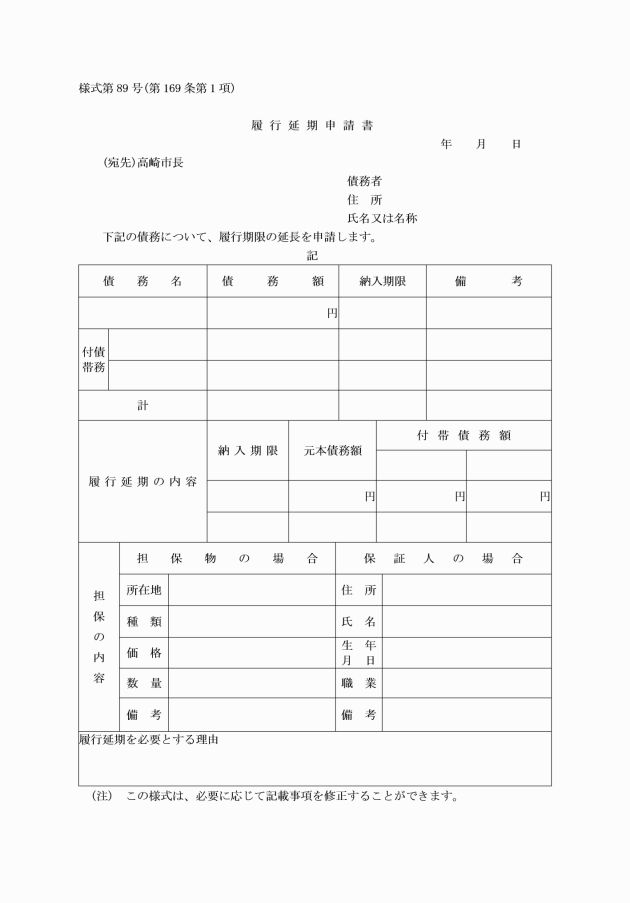

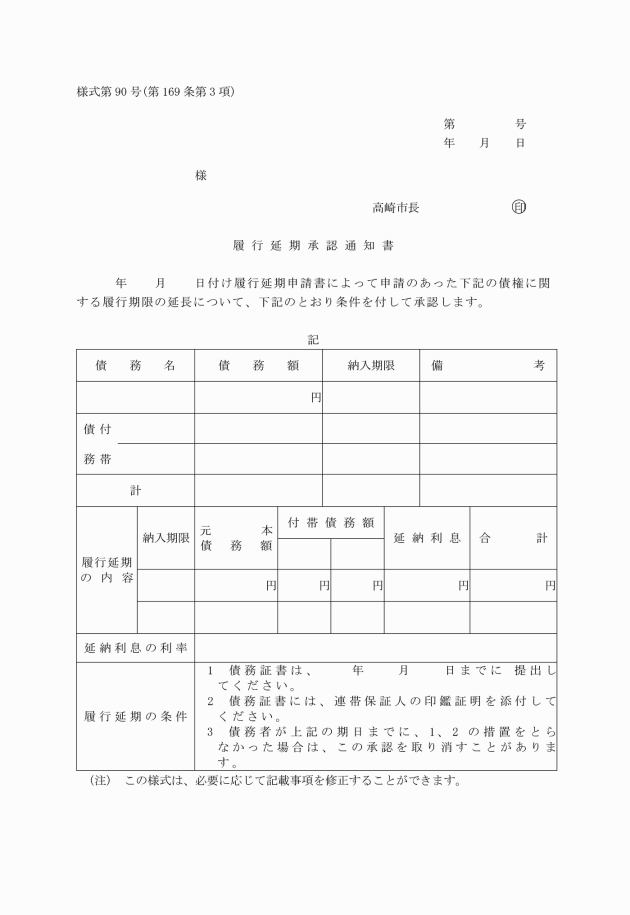

第169条 課長等は、施行令第171条の6の規定により履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をしようとするときは、債務者から履行延期申請書(様式第89号)を徴して市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の履行延期の特約等をする場合の期限は、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(施行令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内においてその延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、必要があると認める場合は、さらに履行延期の特約をすることができる。

(平13規則23・一部改正)

(延納利息等)

第170条 課長等は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、延納利息を付すものとする。ただし、履行延期の特約等を行う理由が施行令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。

2 前項の規定により担保の提供を求める場合は、法令又は契約に特別の定めがないときは、次に掲げるもののうちから担保を提供させるものとする。

(1) 第113条に規定する有価証券

(2) 土地又は保険を付した建物

(3) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人

3 第1項の規定により付する延納利息は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により計算した額とする。

(平11規則18・一部改正)

(履行延期の特約等に付す条件)

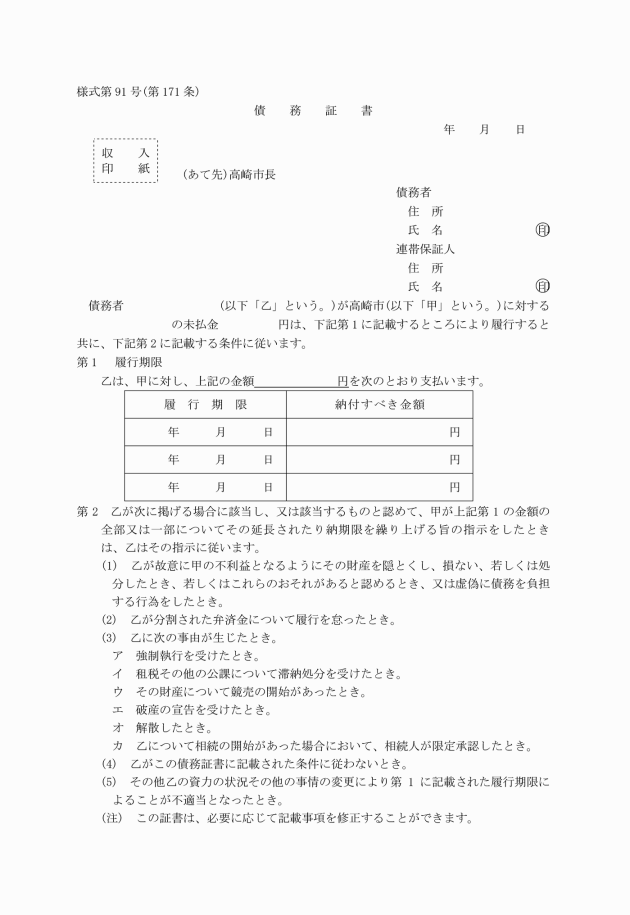

第171条 課長等は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付した債務証書(様式第91号)を徴するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行延期を繰り上げることができる。

ア 債務者が、市の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、これらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された金額について履行を怠ったとき。

ウ 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、市が債権者として債権の申出をすることができるとき。

エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

オ その他債務者が資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等をした債権の免除)

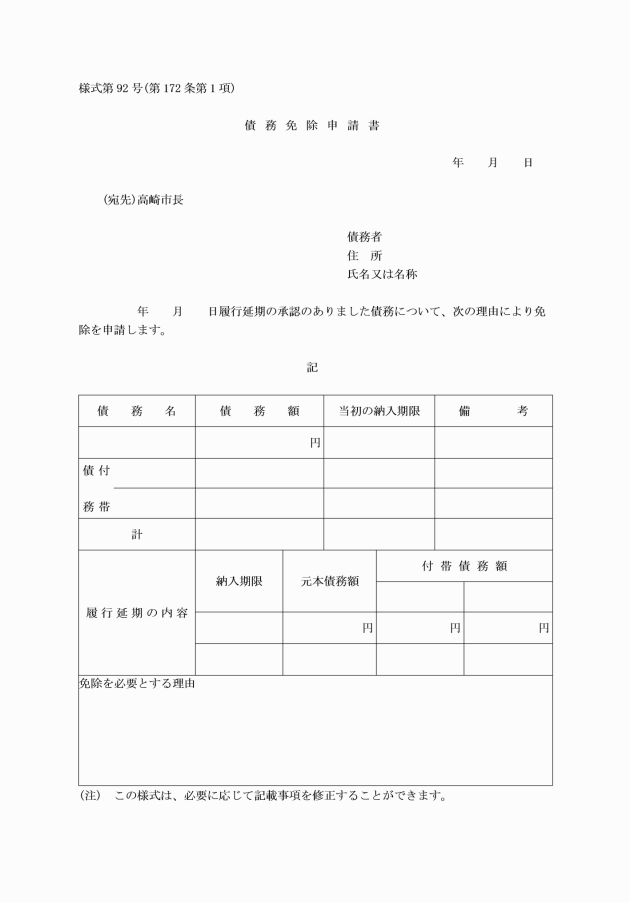

第172条 課長等は、施行令第171条の7の規定により債権の免除をしようとするときは、債務者から債務免除申請書(様式第92号)を徴し、市長の決裁を受けなければならない。

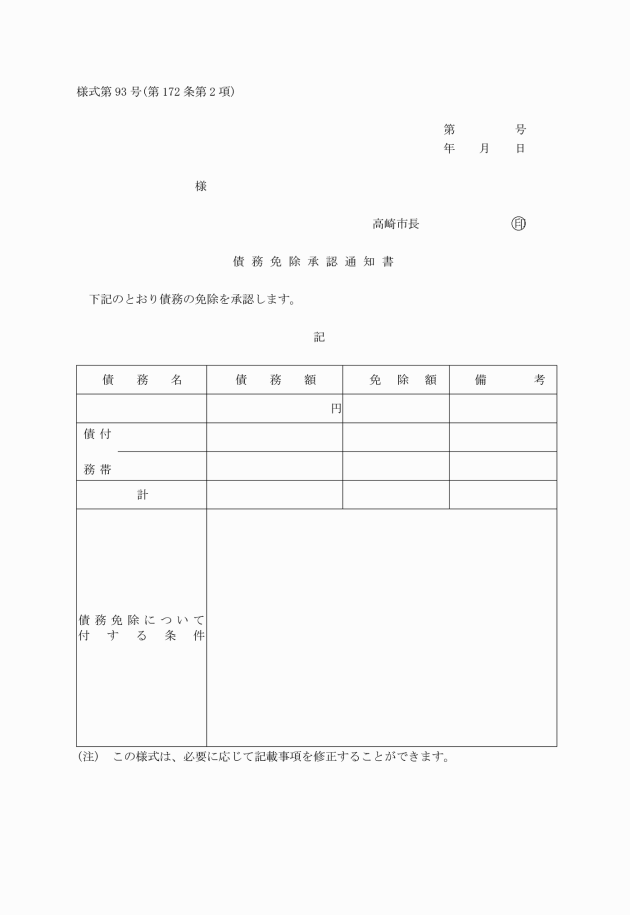

2 課長等は、債権の免除が決定されたときは、債務免除承認通知書(様式第93号)により債務者に通知するものとする。この場合において、施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

(平11規則18・一部改正)

(債権の措置に係る通知)

第173条 課長等は、調定をしたもののうち施行令第171条の2から第171条の7までに規定する措置をしたものがあるときは、債権管理簿にその旨を記載するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(報告)

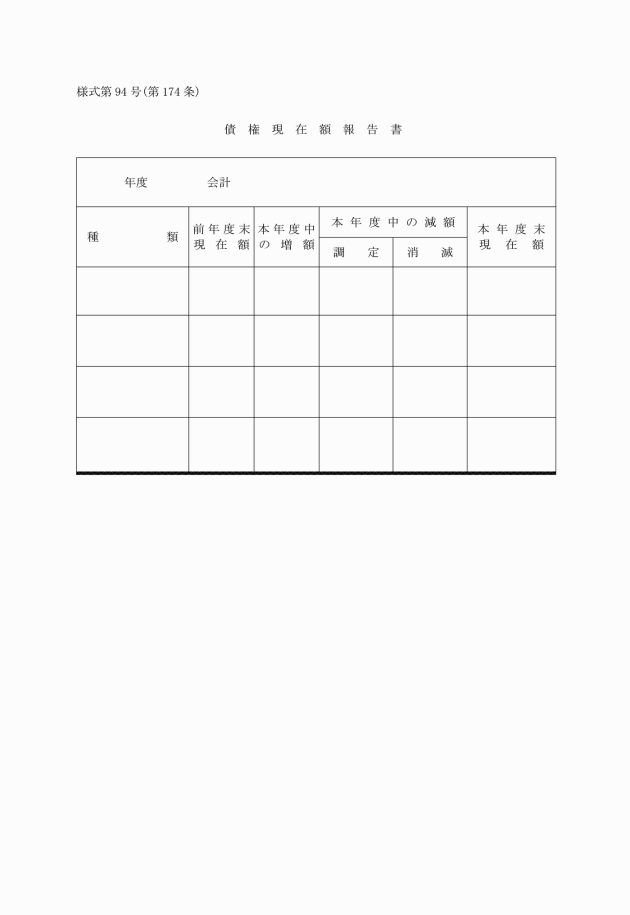

第174条 課長等は、毎年3月31日現在において債権管理簿に記載されている債権について、債権現在額報告書(様式第94号)を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平7規則10・平19規則13・一部改正)

第3節 基金

(基金の所管及び管理)

第175条 基金に関する事務は、その基金の設置の目的に従い、課長等が所管する。

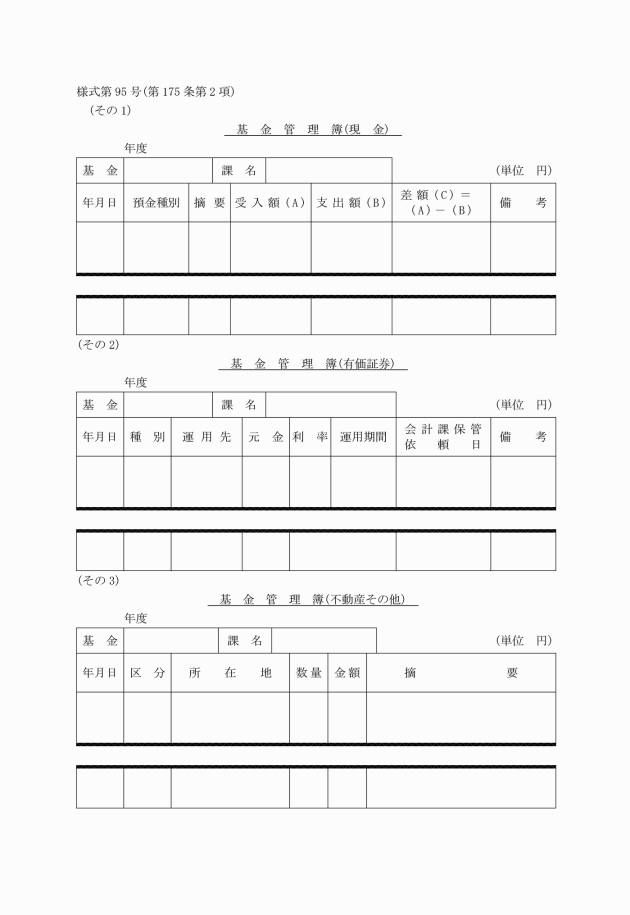

2 課長等は、基金が設けられたときは、直ちに基金管理簿(様式第95号)に必要な事項を記載するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、基金に属する現金を金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管しようとするときは、当該基金を所管する課長等にその旨を通知するものとする。この場合において、当該金融機関が指定金融機関以外の金融機関であるときは、会計管理者は、市長と協議しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(基金の管理等の手続)

第176条 基金の管理等の手続については、この節に定めのあるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。

(報告)

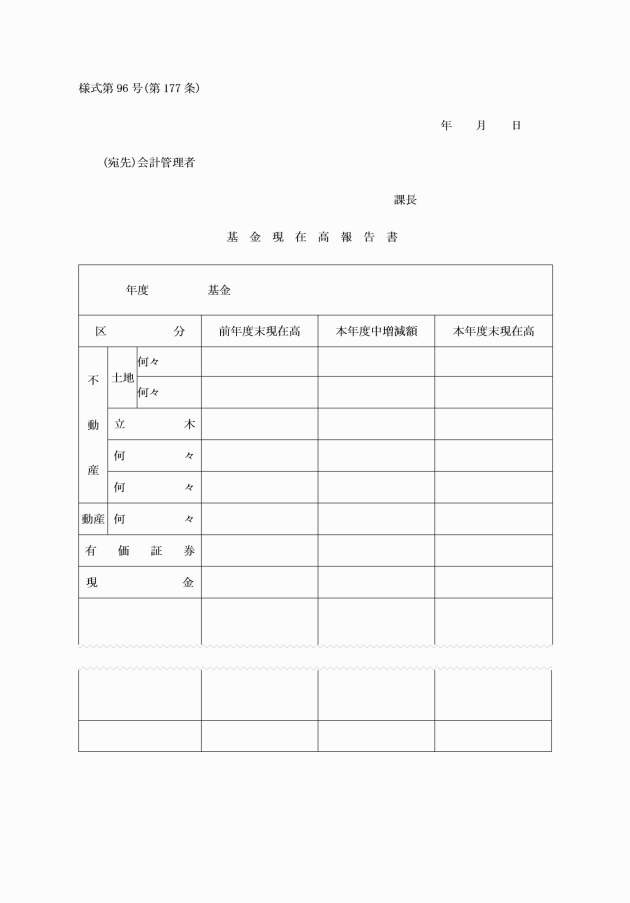

第177条 課長等は、毎年3月31日現在の基金について、基金現在高報告書(様式第96号)を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

第8章 出納機関

第178条 削除

(平19規則13)

(出納職員)

第179条 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 出納員

ア 現金出納員

イ 物品出納員

(2) その他の会計職員

ア 現金分任出納員

イ 物品分任出納員

ウ 会計員

2 現金出納員、物品出納員、現金分任出納員及び物品分任出納員の設置箇所は、別表第4のとおりとする。

3 市長は、会計管理者をして、別表第4に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ現金出納員又は物品出納員に委任させる。

(平11規則18・平19規則13・一部改正)

(出納職員の任免)

第180条 現金出納員、物品出納員、現金分任出納員及び物品分任出納員は、別表第4に掲げる者をもって充てる。

2 市長は、必要があると認めたときは、前項に規定する者のほか、現金出納員、物品出納員、現金分任出納員及び物品分任出納員を命ずることができる。

3 市長は、現金出納員、物品出納員が欠けたとき又は現金出納員、物品出納員に事故があったときは、当該現金出納員又は物品出納員の所属の長の内申に基づいて当該現金出納員又は物品出納員を命ずるものとする。

4 前3項の規定により、市長の事務部局以外の職員を現金出納員、物品出納員、現金分任出納員及び物品分任出納員に充て、又は命ずる必要があるときは、当該期間中当該職員は、市長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。

5 会計課に勤務を命ぜられた職員は、現金出納員等又は物品出納員等である場合を除き、会計員を命ぜられたものとし、当該勤務を離れたときは、当該職を免ぜられたものとする。

(平19規則13・一部改正)

(会計管理者及び現金出納員等の印)

第181条 会計管理者及び現金出納員等は、その職名をもって作成する文書には、会計管理者にあっては会計管理者印を、現金出納員にあっては現金出納員印を、現金分任出納員にあっては現金分任出納員の職印を使用しなければならない。

(平13規則23・平19規則13・一部改正)

(出納職員の事務引継ぎ)

第182条 出納職員(市税及び市税に係る徴収金の領収に関する事務のみを取り扱う現金分任出納員を除く。以下この条において同じ。)に異動があったときは、前任の出納職員は、発令の日から5日以内にその担任する事務を後任の出納職員に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任又は後任の出納職員のいずれか一方又は双方が、特別の事情により、その担任する事務を引き継ぐことができないときは、会計管理者は、当該出納職員に代わる出納員を指定し、当該職員に前任の出納職員の担任する事務を整理させ、又は後任の出納職員に引継ぎをさせなければならない。

(平13規則23・平19規則13・令3規則20・一部改正)

(会計管理者の備えるべき帳簿)

第183条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備えて収支を整理しなければならない。ただし、必要に応じて補助簿を設けることができる。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 日計簿

(4) 歳入歳出外現金出納簿

(5) 小切手帳受払簿

(6) 小切手用紙整理簿

(7) 備品台帳

(平11規則18・平13規則23・平19規則13・一部改正)

(現金出納員の備えるべき帳簿)

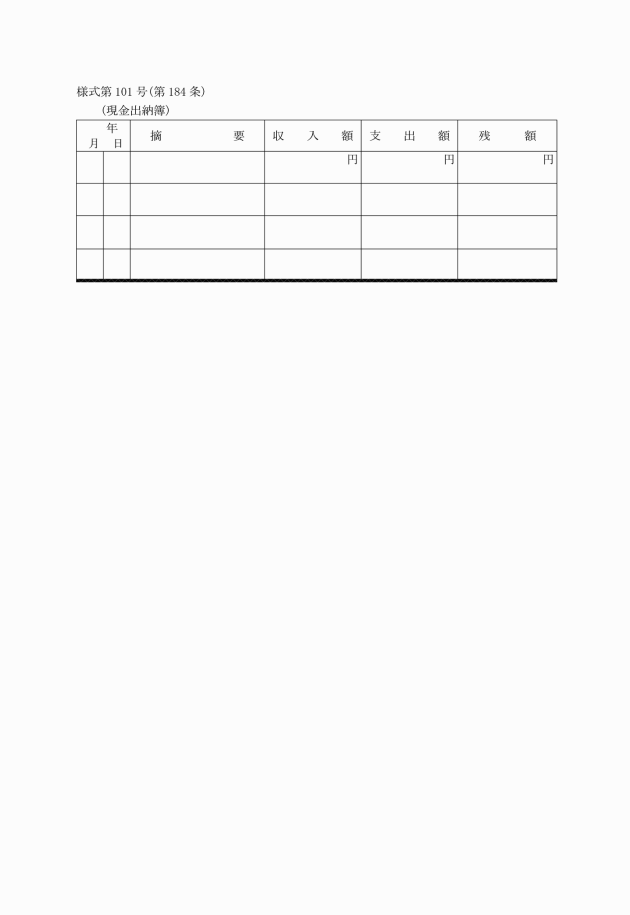

第184条 現金出納員は、現金出納簿(様式第101号)を備えて、現金の出納を整理しなければならない。

(平11規則18・一部改正)

(平13規則23・平19規則13・一部改正)

第186条 削除

(平11規則18)

(証書類の整理)

第187条 会計管理者、現金出納員等及び物品出納員等は、証書類を年度及び科目ごとに区分整理し、保管しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

第9章 検査、賠償責任等

(検査)

第188条 施行令第168条の4第1項の規定による指定金融機関等の検査は、毎年1月及び7月に行うものとする。

2 会計管理者は、現金出納員等、物品出納員等若しくは前渡金取扱者の所管する事務又は収入事務受託者に委託した歳入の徴収又は収納の事務について検査を行うことができる。

(平19規則13・一部改正)

(検査の方法)

第189条 前条の規定による検査は、書面検査又は実地検査とする。

2 前項の規定による検査を実施しようとするときは、検査を受ける者に対しあらかじめ文書により検査の日時その他必要な事項を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

3 会計管理者は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳票類及び報告を求めることができる。

(平19規則13・一部改正)

(検査後の措置)

第190条 会計管理者は、第188条に規定する検査の結果、改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な措置をとることを指示することができる。

(平19規則13・一部改正)

(1) 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限がある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、係長以上の職にある者

(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払 支出負担行為の確認及び支出又は支払の権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、係長以上の職にある者

(3) 監督又は検査 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査を命ぜられた者

(平15規則26・平17規則17・平20規則19・令3規則20・令6規則17・一部改正)

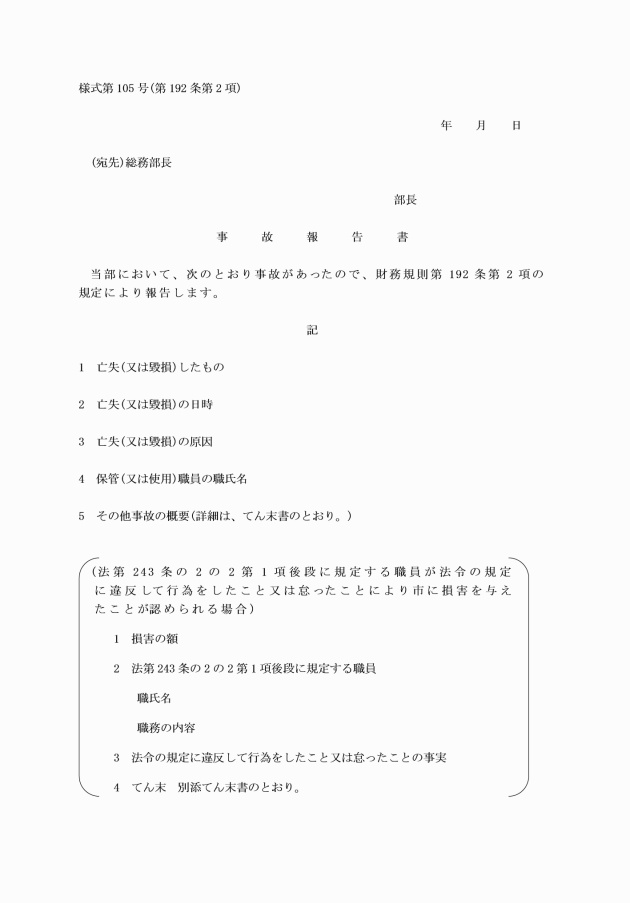

(事故の報告)

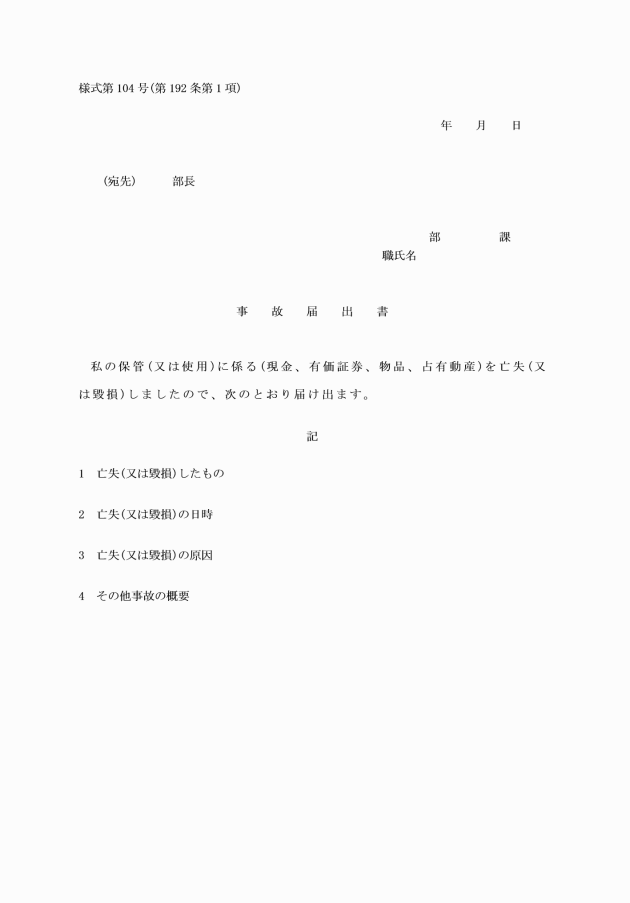

第192条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品又は占有動産を亡失し、又は毀損したときは、直ちに、その旨を事故届出書(様式第104号)により所属の部長等に届け出なければならない。

3 総務部長は、前項の事故報告書の提出があったときは、その措置について市長の決裁を受けなければならない。この場合においては、高崎市損害賠償等審査会規則(昭和49年高崎市規則第29号)に定める高崎市損害賠償等審査会の意見を聴くものとする。

(平19規則13・令2規則14・令3規則20・令6規則17・一部改正)

(賠償命令)

第193条 市長は、法第243条の2の8第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、同条第4項の規定による措置を採る場合を除き、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期日を定め文書をもって賠償を命じるものとする。

(令3規則20・令6規則17・一部改正)

第10章 雑則

(首標金額の表示等)

第194条 収入、支出及び歳入歳出外現金に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いることを原則とし、表示した金額の前に「¥」の記号を冠しなければならない。ただし、漢数字を用いる場合にあっては、「一」、「二」、「三」又は「十」を表示するときは、「壱」、「弐」、「参」又は「拾」を用いなければならない。

(金額又は数量の訂正)

第195条 収入、支出及び歳入歳出外現金に関する証拠書類に記載した金額又は数量は、訂正、追加又は削除をすることができない。ただし、金銭の授受に関する証拠書類の首標金額を除くほか、やむを得ない場合は、訂正、追加又は削除をすることができる。

2 前項ただし書の規定により、訂正又は削除をする場合は、訂正箇所に2線を引き、その上側又は右側に正書し、訂正又は削除をした文字を明らかにし読み得るようにしておかなければならない。

3 第1項ただし書の規定により訂正、追加又は削除をした旨及びその文字の数を記載して印を押さなければならない。

(平13規則23・一部改正)

(外国文の証拠書類)

第196条 外国文で作成された証拠書類には、その訳文を添えなければならない。

2 署名を習慣とする外国人の証拠書類の自署は、これを記名押印とみなしてこの規則を適用する。

(平19規則13・一部改正)

(委任)

第198条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(高崎市財務規則の廃止)

2 高崎市財務規則(昭和39年高崎市規則第19号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 第1項の規定にかかわらず、平成4年度の出納整理期間中における収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

5 この規則の施行の前日において現に現金出納員、物品出納員、現金分任出納員又は物品分任出納員を命ぜられていた職員は、この規則の施行の日の前日をもって当該出納員及び分任出納員を免ぜられたものとみなす。

6 この規則の施行の際、すでに作成された様式で現に使用しているものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。

〔次のよう〕略

附則(平成6年3月30日規則第18号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月31日規則第21号)

この規則は、平成6年5月1日から施行する。

附則(平成7年3月30日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成7年12月1日規則第46号)

この規則は、平成7年12月1日から施行する。

附則(平成8年3月29日規則第15号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月28日規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月25日規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月31日規則第18号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年10月8日規則第40―2号)

この規則は、平成11年10月29日から施行する。

附則(平成12年3月31日規則第38号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月30日規則第23号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月29日規則第40号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月31日規則第26号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月31日規則第14号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、すでに作成された様式で現に使用しているものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。

附則(平成16年8月6日規則第40号)

1 この規則は、平成16年8月7日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存する第6条の規定による改正前の高崎市財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成17年3月31日規則第17号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

附則(平成17年12月19日規則第87―2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

附則(平成18年1月20日規則第12号)

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第68号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年9月29日規則第135号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第13号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

附則(平成19年7月1日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第29号により発行されている収入事務受託者証は、改正後の同様式により発行された収入事務受託者証とみなす。

附則(平成20年3月31日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年6月26日規則第31―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年12月12日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年5月29日規則第37号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日規則第73号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日規則第22号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日規則第26号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年4月1日規則第39―5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年2月17日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第61号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月31日規則第20号)抄

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年10月13日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高崎市公印規則(昭和56年高崎市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則(平成29年12月20日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年3月30日規則第29号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月17日規則第46号)

この規則は、令和元年12月18日から施行する。

附則(令和2年3月27日規則第14号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第56条及び第62条の規定は、令和2年度以後の年度に係る支出について適用し、令和元年度以前の年度に係る支出については、なお従前の例による。

附則(令和2年3月31日規則第35号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年5月29日規則第40―2号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

附則(令和2年12月28日規則第62号)

この規則は、令和3年1月4日から施行する。

附則(令和3年3月29日規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の高崎市財務規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

附則(令和3年12月28日規則第77号)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

2 この規則の施行の際現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の高崎市財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

附則(令和4年3月31日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日規則第32号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年9月29日規則第26号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第17号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第29号により発行されている収入事務受託者証は、改正後の同様式により発行された収入事務受託者証とみなす。

附則(令和6年3月29日規則第20号)抄

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第51条第1項)

(平23規則73・平30規則29・令2規則14・一部改正)

支出負担行為の整理区分表(その1)

区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | |

1 報酬 2 給料 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 支出調書又は支出明細書 | |

3 職員手当等 4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 支出調書又は支出明細書 | |

5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 災害補償決定に関する書類、請求書 | |

6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 退職年金の裁定に関する書類 | |

7 報償費 | 月額等定例的なもの及び講師謝金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出調書又は請求書 |

上記以外 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書(案)又は請書、仕様書、見積書(請求書、見積書) | |

8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 旅行命令(依頼)書 | |

9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、見積書 | |

10 需用費 | 光熱水費、燃料費、給食費及び単価契約済のもの | 請求のあったとき | 支出しようとする額 | 請求書、見積書 |

会議費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 開催通知又はこれに類する書類 | |

国民年金印紙購入費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | |

上記以外 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 入札書、契約書(案)又は請書、見積書(請求書、見積書) | |

11 役務費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書(案)又は請書、見積書(請求書、見積書) | |

12 委託料 | 保育所等の入所措置委託料 | 請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書 |

上記以外 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 設計書又は仕様書、入札書又は見積書、契約書(案)又は請書 | |

13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書(案)又は請書、見積書(請求書、見積書) | |

14 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 設計書又は仕様書、入札書又は見積書、契約書(案)又は請書 | |

15 原材料費 | 単価契約済のもの | 請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書 |

上記以外 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 入札書又は見積書、契約書(案)又は請書 | |

16 公有財産購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書(案)、算定価格を証する書類 | |

17 備品購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 入札書又は見積書、契約書(案)又は請書 | |

18 負担金補助及び交付金 | 会議等出席者負担金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 会議等開催通知、請求書 |

法令等に基づく定例的なもの | 請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書 | |

上記以外 | 交付決定のとき | 交付決定額 | 請求書、交付決定通知書(案) | |

19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 扶助決定書(案) | |

20 貸付金 | 貸付決定のとき(支出決定のとき) | 貸付を要する額(支出しようとする額) | 貸付申請書、契約書(案)、貸付決定に関する通知書、内訳書 | |

21 補償、補填及び賠償金 | 補償金 | 補償しようとするとき | 補償を要する額 | 契約書(案)又は承諾書、補償の算定価格を証する書類 |

補填金 | 支出決定のとき | 補填を要する額 | 調書 | |

賠償金 | 支出決定のとき又は支払期日 | 賠償を要する額 | 賠償を証する書類、判決書謄本、請求書 | |

22 償還金利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、借入書類の写し | |

23 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 出資又は払込みに関する書類、申請書又は申込書 | |

24 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |

| |

25 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄付しようとする額 | 申込書 | |

26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書の写し、申告書の写し | |

27 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出しようとする額 |

| |

別表第2(第51条第2項)

支出負担行為の整理区分表(その2)

区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 |

1 資金前渡 | 資金前渡するとき | 資金前渡を要する額 | 請求書、内訳書又は支出調書 |

2 繰替払 | 繰替払の補てんをしようとするとき | 繰替払した額 |

|

3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 過年度支出を証する書類 |

4 過誤払金の戻入 | 現金の戻入通知のあったとき | 戻入する額 | 内訳書 |

5 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 契約書その他関係書類 |

6 継続費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書 |

別表第3(第142条第2項)

(平11規則18・全改)

物品分類表

区分 | 大分類 | 中分類 | 例示 | ||

番号 | 分類名 | 番号 | 分類名 | ||

消耗品 | 01 | 事務用品類 | 01 | 上質紙 | 上質紙 |

02 | 模造紙 | 模造紙 | |||

03 | 色上質紙 | 色上質紙 | |||

04 | 中質紙 | 中質紙 | |||

05 | 上更紙 | 上更紙 | |||

06 | 更紙 | 更紙 | |||

07 | コピー用紙、感熱紙、フォーム用紙 | コピー用紙、感熱紙、フォーム用紙 | |||

08 | 板目表紙 | 板目表紙 | |||

09 | のし紙 | のし紙 | |||

10 | 慶弔紙 | 慶弔紙 | |||

11 | 画用紙 | 画用紙 | |||

12 | 賞状用紙 | 賞状用紙 | |||

15 | 封筒 | 封筒 | |||

19 | 用紙類その他 | 用紙類その他 | |||

20 | 鉛筆 | 鉛筆 | |||

21 | シャープペンシル | シャープペンシル | |||

22 | ボールペン・サインペン・マジックインキ | ボールペン・サインペン・マジックインキ | |||

23 | 消しゴム | 消しゴム | |||

24 | 輪ゴム | 輪ゴム | |||

25 | クリップ | クリップ | |||

26 | ホッチキス・ガチャック | ホチキス・ガチャック | |||

27 | スタンプ台 | スタンプ台 | |||

28 | のり | のり | |||

29 | セメダイン | セメダイン | |||

30 | 接着剤 | 接着剤 | |||

31 | ノート | ノート | |||

33 | インデックス・付箋紙 | インデックス・付箋紙 | |||

35 | チョーク | チョーク | |||

36 | 黒板ふき | 黒板ふき | |||

37 | 修正液・図面袋・指サック | 修正液・図面袋・指サック | |||

38 | 墨汁・インク | 墨汁・インク | |||

39 | ファイル | ファイル | |||

40 | OA用品 | OA用品 | |||

41 | ホルダー | ホルダー | |||

43 | 保存箱 | 保存箱 | |||

44 | セロテープ | セロテープ | |||

47 | 印類 | 公印・ゴム印 | |||

60 | 文具類その他 | 文具類その他 | |||

02 | 繊維類 | 01 | 布団類 | 布団 | |

03 | 被服類 | 被服 | |||

10 | 糸類 | 糸 | |||

15 | 綿類 | 綿 | |||

25 | 帽子類 | 帽子 | |||

03 | 燃料油脂類 | 01 | 燃料類 | 軽油・ガソリン | |

60 | 油脂類 | オイル | |||

04 | 薬品類 | 01 | 医薬品類 | ワクチン | |

10 | 薬品類 | 消毒用エタノール | |||

20 | 医療消耗品類 | 救急用手袋 | |||

05 | 印刷類 | 70 | 封筒類 | 封筒 | |

75 | 賞状類 | 賞状 | |||

80 | 一般印刷類 | 一般印刷 | |||

81 | 特殊印刷類 | 特殊印刷 | |||

06 | 雑貨類 | 30 | 雑貨類 | 使い捨て手袋 | |

07 | 食品類 | 01 | 食品類 | 主食・副食 | |

05 | 嗜好品類 | コーヒー・紅茶 | |||

08 | ガス類 | 40 | ガス類 | ガス | |

12 | 郵便証紙類 | 10 | 郵便証紙類 | 切手・はがき | |

14 | 手袋履き物類 | 10 | 手袋履き物類 | 長靴 | |

15 | 書籍冊子類 | 10 | 冊子類 | 住宅地図 | |

16 | 図書用品類 | ビデオソフト | |||

17 | 清掃用品類 | 01 | 清掃用品類 | ホウキ・モップ | |

18 | 電気類 | 10 | 電気関係類 | 蛍光灯 | |

19 | 車関係類 | 10 | 自動車関連用品類 | タイヤ・バッテリー | |

20 | 写真用品類 | 10 | 写真用品類 | フィルム | |

21 | 日用品類 | 10 | 日用品類 | 衛生袋・トイレットペーパー | |

22 | スポーツ用品類 | 10 | スポーツ用品類 | ネット巻き・バドミントン羽根 | |

その他の物品 | 23 | 原材料類 | 10 | 原材料類 | 砂利・鉄板 |

24 | 生物類 | 10 | 生物類 | 米・麦 | |

25 | 報償品類 | 10 | 報償品類 | 盾・トロフィー | |

30 | 肥料飼料類 | 10 | 肥料類 | 硫安・窒素 | |

20 | 飼料類 | 配合飼料 | |||

40 | その他 | 99 | その他 | その他 | |

備品 | 51 | 机・椅子類 | 01 | 机、卓子類 | 両袖机、事務用片袖机、カウンター、演壇 |

10 | 椅子類 | 事務用回転椅子、会議用椅子、生徒用椅子 | |||

20 | 台類 | 記載台、実験台、調理台、診察台、踏み台 | |||

52 | 戸棚・保管庫類 | 03 | 戸棚類 | 飾り戸棚、陳列ケース、整理戸棚、薬品戸棚 | |

04 | 保管庫類 | 書庫、ファイリングキャビネット、ロッカー | |||

05 | 箱類 | レターケース、印箱、決裁箱、整理箱 | |||

06 | 書架、整理棚類 | 書架、マガジンラック、整理棚 | |||

07 | 雑器具類 | 衝立、脚立、間仕切、傘立て、新聞掛け | |||

53 | 事務用機械器具類 | 08 | 事務用機械類 | ワープロ、印刷機、計算機、パソコン、紙折機 | |

09 | 事務用器具類 | ナンバーリング、穿孔機、帳簿立、製本用具 | |||

10 | 印章類 | 公印 | |||

11 | 製図用器具類 | 製図板、縮図器械、定規、図面保管筒 | |||

54 | 事業用機械器具類 | 12 | 電気機械器具類 | 電圧計、周波数計、グラインダー、電気ドリル | |

13 | 電気製品類 | テレビ、ラジオ、カラオケ、電気ストーブ、加湿器 | |||

14 | 照明器具類 | 電気スタンド、殺菌燈、ランプ | |||

15 | 通信拡声機械器具類 | 電話機、ファックス、スピーカー、マイクロホーン | |||

16 | 工作用機械器具類 | 旋盤、プレス機、鋸盤、溶接機、研磨機 | |||

17 | 農業用機械器具類 | 噴霧器、脱穀機、精米機、芝刈機、圧搾機 | |||

18 | 試験機類 | 硬度試験機、衝撃値試験機、水圧試験機 | |||

19 | 動力利用機械器具類 | ボイラー、発動機、コンプレッサー | |||

20 | 土木運搬機械器具類 | 砂利採取機、コンクリートミキサー、削岩機 | |||

21 | その他の機械器具類 | 調理機、食器洗浄機、トーチランプ | |||

55 | 測定計器類 | 22 | 測量機械器具類 | 平板測量機、水平器、巻尺、視標 | |

23 | 計器類 | 天秤、指示秤、温度計、乾湿計、騒音計 | |||

24 | 時計類 | 時計、ストップウォッチ、タイムレコーダー | |||

56 | 光学機械器具類 | 25 | 写真機及び用具類 | カメラ、交換レンズ、映写機、映画フィルム | |

26 | 光学器械器具類 | 顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、屈折計 | |||

57 | 工具類 | 27 | 切削及び測定工具類 | カッター、ゲージ | |

28 | 機械用工具類 | 作業用工具、万力、ハンマ | |||

29 | 建設用工具類 | 土木工具、大工工具、左官工具 | |||

30 | その他の作業用工具類 | 農耕工具、果樹園芸工具、消防自動車用具 | |||

58 | 車両類 | 31 | 車両類 | 大型自動車、貨物自動車、原動機付自転車 | |

32 | 車両付属品 | タイヤチェーン、消防自動車ホース、コンテナ | |||

59 | 暖房用具及びちゅう具類 | 33 | 暖房用具類 | 石炭ストーブ、石油ストーブ、ガスストーブ | |

34 | ちゅう房炊事用具類 | 台所用品、調理器具、給食用品、茶器用品 | |||

60 | 被服・寝具類 | 35 | 被服類 | 消防服、救助服、ヘルメット、防寒服 | |

36 | 寝具類 | 布団、マットレス、毛布、座布団 | |||

61 | 美術品装飾用具類 | 37 | 装飾造作具類 | テント、幕、カーペット、旗、美術品、祭壇用具 | |

38 | 標示用具類 | 黒板、ホワイトボード、掲示板、看板 | |||

62 | 衛生及び清掃用具類 | 39 | 衛生用具類 | 洗面器、汚物入れ、風呂桶、シャワー、浴槽 | |

40 | 清掃用具類 | 雑巾絞り器、スモーキングスタンド、焼却炉 | |||

63 | 体育用具類 | 41 | 体育用器具類 | 体操用具 | |

42 | 陸上競技用具類 | 陸上競技用具 | |||

43 | 球技用具類 | 排球用具、球技用具、ボール整理かご | |||

44 | 野球ソフト用具類 | 野球用具、ソフト用具 | |||

45 | 庭球、卓球、バドミントン用具類 | 庭球用具、卓球用具、バドミントン用具 | |||

46 | その他の体育用具類 | 幼児体育用具、採点板、得点板、ローラー | |||

64 | その他のレクリエーション用具類 | 47 | その他のレクリエーション用具類 | 囲碁将棋用具、花道用具、茶道用具、トロフィー | |

65 | 楽器類 | 48 | 管楽器類 | フルート、トランペット、ハーモニカ、オルガン | |

49 | 弦楽器類 | ピアノ、ギター、琴、バイオリン | |||

50 | 打楽器類 | 太鼓、木琴、鈴、シンバル、チャイム | |||

51 | 音楽用品類 | メトロノーム、譜面台 | |||

66 | 理科用機械器具類 | 52 | 一般実験用機械器具類 | 遠心分離器、鉄製スタンド、加熱用具 | |

53 | 力、運動、物理実験用具類 | 力学運動実験用具 | |||

54 | 熱光音実験用器具類 | 熱実験器具、光実験器具、音実験器具 | |||

55 | 磁気電気通信実験用器具類 | 磁気実験器具、電気実験器具、放電器具 | |||

56 | 化学実験用器具類 | 化学実験器具 | |||

57 | 生物実験用器具類 | 生物実験器具 | |||

58 | 天文実験用器具類 | 天文実験器具 | |||

59 | 気象観測用器具類 | 百葉箱、風向計、風力計、雨量計 | |||

61 | 岩石鉱物、野外観察調査用具類 | 岩石鉱物、野外観察調査用具 | |||

67 | 標本及び模型類 | 62 | 標本類 | 一般標本 | |

63 | プレパラート類 | プレパラート | |||

64 | 一般模型類 | 地球儀、一般模型、機械模型、動植物模型 | |||

65 | 人体、歴史模型類 | 人体模型、衛生模型、歴史模型 | |||

68 | 教材器具類 | 66 | 数学用器具類 | 計数器、輪投げ、ボーリング | |

67 | 図画工作用品類 | ろくろ、陶芸窯、ミシン、アイロン | |||

68 | 掛け図類 | 地図、掛け図 | |||

69 | その他教材器具類 | 積み木、組木、遊具類、人形 | |||

69 | 医療器具類 | 70 | 診断用具類 | 聴診器、血圧計、心電計、担架、酸素吸入器 | |

71 | 消毒機器及び装置類 | 煮沸消毒器、矯正器 | |||

72 | 身体検査種痘及び保健衛生機器類 | 身長計、体重計、握力計、救急箱 | |||

73 | その他医療衛生器具類 | 外科及び整形器械、眼科器械、歯科用器械 | |||

74 | 環境衛生検査器械類 | 水質検査器、騒音計、照度計 | |||

76 | その他 | 99 | その他の備品類 | かばん、警鈴、消火器、貯水槽、物置 | |

90 | 図書・書籍 | 90 | 図書 | 図書・書籍・本 | |

備考 各物品の細分類については、別に定める。

別表第4(第179条・第180条)

(平6規則18・平7規則10・平8規則15・平9規則10・平10規則8・平11規則18・平11規則40―2・平12規則38・平13規則23・平14規則40・平15規則26・平16規則14・平17規則17・平18規則12・平18規則68・平18規則135・平19規則13・平20規則19・平21規則15・平21規則37・平22規則14・平23規則73・平24規則21・平25規則22・平26規則26・平26規則39―5・平27規則19・平28規則61・平29規則20・平29規則47・平30規則29・令元規則46・令2規則14・令2規則40―2・令2規則62・令4規則32・令5規則18・令6規則20・一部改正)

出納職員の設置箇所及び委任事項

1 現金を取り扱う出納職員

設置箇所 | 現金出納員 | 現金分任出納員 | ||||

充てる者 | 委任事項 | 充てる者 | 委任事項 | |||

会計課 | 課長 | 会計課における現金及び有価証券の出納保管事務 | 審査担当係長 出納担当係長 出納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

総務部 | 企画調整課 | 課長 | 認可地縁団体証明手数料その他企画調整課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | |

コンプライアンス室 | 次長 | コンプライアンス室所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

文化課 | 課長 | 箕郷文化会館使用料、新町文化ホール使用料、榛名文化会館使用料、吉井文化会館使用料その他文化課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

美術館 | 事務長 | 美術館観覧料、榛名湖アーティスト・レジデンス使用料その他美術館所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

染料植物園 | 園長 | 染色工芸館入館料その他染料植物園所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

スポーツ課 | 課長 | スポーツ教室受講料その他スポーツ課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

財務部 | 管財課 | 課長 | 市有財産の土地貸付収入、建物貸付収入、使用料、普通財産譲渡金その他管財課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | |

資産税課 | 課長 | 租税公課、土地、家屋、償却資産に関する証明閲覧手数料、自動車臨時運行許可手数料その他資産税課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

納税課 | 課長 | 市税等徴収金及び税外収入金並びにこれに伴う歳入歳出外現金の収納及び一時保管 | 収納事務担当職員 倉賀野出張所収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

市民部 | 市民生活課 | 課長 | 行政資料及び刊行物の売払代金、複写代金その他市民生活課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | |

人権男女共同参画課 | 課長 | 住宅新築資金貸付金その他人権男女共同参画課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

防犯・青少年課 | 課長 | 高崎青年センター使用料、観音山キャンプパーク使用料その他防犯・青少年課所管の諸収入の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

地域交通課 | 課長 | 自転車保管手数料その他地域交通課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

市民課 | 課長 | 戸籍関係手数料その他市民課所管の諸収入金及び市民サービスセンター所管のその他の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

保険年金課 | 課長 | 国民健康保険給付費、後期高齢者医療給付費及び福祉医療費助成金の返還金その他保険年金課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

福祉部 | 社会福祉課 | 課長 | 生活保護費返還金その他社会福祉課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | |

障害福祉課 | 課長 | 障害者施設入所者負担金、心身障害者扶養共済加入者負担金その他障害福祉課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

長寿社会課 | 課長 | 長寿センター使用料その他長寿社会課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

介護保険課 | 課長 | 介護保険給付費の返還金、介護保険料、ホームヘルプサービス手数料その他介護保険課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

こども家庭課 | 課長 | こども家庭課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

保育課 | 課長 | 保育料その他保育課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

こども救援センター | 所長 | あすなろ寮入所者負担金その他こども救援センター所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

保健医療部 | 保健医療総務課 | 課長 | 診療所開設許可審査手数料その他保健医療総務課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | |

保健予防課 | 課長 | 診断書の交付手数料その他保健予防課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

健康課 | 課長 | 健康課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

生活衛生課 | 課長 | 犬の登録及び鑑札の交付・再交付手数料、狂犬病予防注射済票の交付・再交付手数料その他生活衛生課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

食肉衛生検査所 | 所長 | 食肉衛生検査所所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

環境部 | 一般廃棄物対策課 | 課長 | 一般廃棄物処理業許可証等交付手数料、証紙売りさばき代金その他一般廃棄物対策課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | |

清掃管理課 | 課長 | ごみ処理手数料、証紙売りさばき代金その他清掃管理課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

高浜クリーンセンター | 所長 | 廃棄物処分手数料その他高浜クリーンセンターの所管に係る諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

吉井クリーンセンター | 所長 | 廃棄物処分手数料その他吉井クリーンセンターの所管に係る諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

商工観光部 | 産業政策課 | 課長 | 勤労青少年ホーム使用料及び登録手数料の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | |

農政部 | 農林課 | 課長 | 農用地証明手数料、鳥獣飼育許可更新手数料その他農林課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | |

田園整備課 | 課長 | 田園整備課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

建設部 | 管理課 | 課長 | 高崎駅東西自由道路広告板使用料、道路占用料その他管理課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | |

土木課 | 課長 | 土木課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

道路維持課 | 課長 | 道路維持課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

建築住宅課 | 課長 | 公営住宅使用料、自動車保管場所使用料その他建築住宅課所管の諸収入金の収納及び歳入歳出外現金の一時保管 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

建築指導課 | 課長 | 建築確認許可申請手数料その他建築指導課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

開発指導課 | 課長 | 開発許可申請手数料その他開発指導課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

都市整備部 | 都市計画課 | 課長 | 駐車場利用料金、都市計画図の売払その他都市計画課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | |

景観室 | 室長 | 屋外広告物許可・確認申請手数料、屋外広告業登録手数料、屋外広告物講習受講手数料その他景観室所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

区画整理課 | 課長 | 区画整理事業に伴う清算金、保留地処分金その他区画整理課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

公園緑地課 | 課長 | 八幡霊園管理手数料、証明手数料その他公園緑地課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

倉渕支所 | 地域振興課 | 課長 | 住宅新築資金貸付金その他倉渕支所地域振興課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | |

税務課 | 課長 | 租税公課、土地、家屋及び償却資産に関する証明閲覧手数料、自動車臨時運行許可手数料、市税等徴収金及び税外収入金並びにこれらに伴う歳入歳出現金その他倉渕支所所管の諸収入金及び歳入歳出外現金の収納及び一時保管 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

市民福祉課 | 課長 | 戸籍関係手数料、国民健康保険給付費、後期高齢者医療給付費、福祉医療費助成金の返還金、犬の登録及び鑑札の交付・再交付手数料、狂犬病予防注射済票の交付・再交付手数料、生活保護費返還金、保育料、障害者施設入所者負担金、ホームヘルプサービス手数料、介護保険給付費の返還金、介護保険料その他倉渕支所市民福祉課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

農林建設課 | 課長 | 農用地証明手数料、鳥獣飼育許可更新手数料、公営住宅使用料、自動車保管場所使用料、道路占用料、都市計画図の売払その他倉渕支所農林建設課所管の諸収入金の収納及び歳入歳出外現金の一時保管 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

箕郷支所 | 地域振興課 | 課長 | 箕郷文化会館使用料、住宅新築資金貸付金その他箕郷支所地域振興課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | |

税務課 | 課長 | 租税公課、土地、家屋及び償却資産に関する証明閲覧手数料、自動車臨時運行許可手数料、市税等徴収金及び税外収入金並びにこれらに伴う歳入歳出現金その他箕郷支所所管の諸収入金及び歳入歳出外現金の収納及び一時保管 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

市民福祉課 | 課長 | 戸籍関係手数料、国民健康保険給付費、後期高齢者医療給付費、福祉医療費助成金の返還金、犬の登録及び鑑札の交付・再交付手数料、狂犬病予防注射済票の交付・再交付手数料、生活保護費返還金、保育料、障害者施設入所者負担金、ホームヘルプサービス手数料、介護保険給付費の返還金、介護保険料その他箕郷支所市民福祉課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

産業課 | 課長 | 鳴沢湖区画漁場に係る使用料、農用地証明手数料、鳥獣飼育許可更新手数料その他箕郷支所産業課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

建設課 | 課長 | 公営住宅使用料、自動車保管場所使用料その他市営住宅等に関する諸収入金、道路占用料、都市計画図の売払その他箕郷支所建設課所管の諸収入金の収納及び歳入歳出外現金の一時保管 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

群馬支所 | 地域振興課 | 課長 | 住宅新築資金貸付金その他群馬支所地域振興課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | |

税務課 | 課長 | 租税公課、土地、家屋及び償却資産に関する証明閲覧手数料、自動車臨時運行許可手数料、市税等徴収金及び税外収入金並びにこれらに伴う歳入歳出現金その他群馬支所所管の諸収入金及び歳入歳出外現金の収納及び一時保管 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

市民福祉課 | 課長 | 戸籍関係手数料、国民健康保険給付費、後期高齢者医療給付費、福祉医療費助成金の返還金、犬の登録及び鑑札の交付・再交付手数料、狂犬病予防注射済票の交付・再交付手数料、生活保護費返還金、保育料、障害者施設入所者負担金、ホームヘルプサービス手数料、介護保険給付費の返還金、介護保険料その他群馬支所市民福祉課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

産業課 | 課長 | 農用地証明手数料、鳥獣飼育許可更新手数料その他群馬支所産業課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

建設課 | 課長 | 公営住宅使用料、自動車保管場所使用料その他市営住宅等に関する諸収入金、道路占用料、都市計画図の売払その他群馬支所建設課所管の諸収入金の収納及び歳入歳出外現金の一時保管 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

新町支所 | 地域振興課 | 課長 | コミュニティセンター使用料、新町文化ホール使用料、住宅新築資金貸付金、農用地証明手数料、鳥獣飼育許可更新手数料、新町防災アリーナ使用料その他新町支所地域振興課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | |

税務課 | 課長 | 租税公課、土地、家屋及び償却資産に関する証明閲覧手数料、自動車臨時運行許可手数料、市税等徴収金及び税外収入金並びにこれらに伴う歳入歳出現金その他新町支所所管の諸収入金及び歳入歳出外現金の収納及び一時保管 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

市民福祉課 | 課長 | 戸籍関係手数料、国民健康保険給付費、後期高齢者医療給付費、福祉医療費助成金の返還金、犬の登録及び鑑札の交付・再交付手数料、狂犬病予防注射済票の交付・再交付手数料、生活保護費返還金、保育料、障害者施設入所者負担金、ホームヘルプサービス手数料、介護保険給付費の返還金、介護保険料その他新町支所市民福祉課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

建設課 | 課長 | 公営住宅使用料、自動車保管場所使用料その他市営住宅等に関する諸収入金、道路占用料、都市計画図の売払その他新町支所建設課所管の諸収入金の収納及び歳入歳出外現金の一時保管 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

榛名支所 | 地域振興課 | 課長 | 榛名文化会館使用料、住宅新築資金貸付金その他榛名支所地域振興課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | |

税務課 | 課長 | 租税公課、土地、家屋及び償却資産に関する証明閲覧手数料、自動車臨時運行許可手数料、市税等徴収金及び税外収入金並びにこれらに伴う歳入歳出現金その他榛名支所所管の諸収入金及び歳入歳出外現金の収納及び一時保管 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

市民福祉課 | 課長 | 戸籍関係手数料、国民健康保険給付費、後期高齢者医療給付費、福祉医療費助成金の返還金、犬の登録及び鑑札の交付・再交付手数料、狂犬病予防注射済票の交付・再交付手数料、生活保護費返還金、保育料、障害者施設入所者負担金、ホームヘルプサービス手数料、介護保険給付費の返還金、介護保険料その他榛名支所市民福祉課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

産業観光課 | 課長 | 農用地証明手数料、鳥獣飼育許可更新手数料その他榛名支所産業観光課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

建設課 | 課長 | 公営住宅使用料、自動車保管場所使用料その他市営住宅等に関する諸収入金、道路占用料、都市計画図の売払その他榛名支所建設課所管の諸収入金の収納及び歳入歳出外現金の一時保管 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

吉井支所 | 地域振興課 | 課長 | 牛伏ドリームセンター使用料、コミュニティセンター使用料、吉井文化会館使用料、住宅新築資金貸付金その他吉井支所地域振興課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | |

税務課 | 課長 | 租税公課、土地、家屋及び償却資産に関する証明閲覧手数料、自動車臨時運行許可手数料、市税等徴収金及び税外収入金並びにこれらに伴う歳入歳出現金その他吉井支所所管の諸収入金及び歳入歳出外現金の収納及び一時保管 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

市民福祉課 | 課長 | 戸籍関係手数料、国民健康保険給付費、後期高齢者医療給付費、福祉医療費助成金の返還金、犬の登録及び鑑札の交付・再交付手数料、狂犬病予防注射済票の交付・再交付手数料、生活保護費返還金、保育料、障害者施設入所者負担金、ホームヘルプサービス手数料、介護保険給付費の返還金、介護保険料その他吉井支所市民福祉課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

産業課 | 課長 | 農用地証明手数料、鳥獣飼育許可更新手数料その他吉井支所産業課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

建設課 | 課長 | 公営住宅使用料、自動車保管場所使用料その他市営住宅等に関する諸収入金、道路占用料、都市計画図の売払その他吉井支所建設課所管の諸収入金の収納及び歳入歳出外現金の一時保管 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

教育委員会 | 教育部 | 教育総務課 | 課長 | 教育総務課並びに市立小学校、中学校及び特別支援学校所管の諸収入金の収納 | 市立小学校、中学校及び特別支援学校の教頭及び収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ |

社会教育課 | 課長 | 市民活動センター使用料その他社会教育課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

文化財保護課 | 課長 | 文化財等に関する刊行物の売払代金、観音塚考古資料館入館料、かみつけの里博物館入館料、榛名歴史民俗資料館入館料、多胡碑記念館入館料その他文化財保護課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

教職員課 | 課長 | 幼稚園の保育料、入園料及び奨学資金返還金その他教職員課所管の諸収入金の収納 | 市立幼稚園の教頭及び収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

健康教育課 | 課長 | 給食費その他健康教育課所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 市立小学校、中学校、幼稚園及び特別支援学校の教頭及び収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

高崎市立中央図書館 | 次長 | 図書館資料複写代金等の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

中央公民館 | 館長 | 中央公民館、倉渕公民館、箕郷公民館、新町公民館、榛名公民館及び吉井公民館の使用料等並びに地区公民館の所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

高崎経済大学附属高等学校 | 事務長 | 入学料、受験料、授業料その他高崎経済大学附属高等学校所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

教育センター | 所長 | 教育センター使用料その他教育センター所管の諸収入金の収納 | 収納事務担当職員 | 当該現金出納員の事務に同じ | ||

2 物品を取り扱う出納職員

設置箇所 | 物品出納員 | 物品分任出納員 | ||||

充てる者 | 委任事項 | 充てる者 | 委任事項 | |||

市長の事務部局 | 行政組織規則第3条に規定する課(企画調整課、コンプライアンス室、文化課、スポーツ課、契約課、市民生活課、人権男女共同参画課、防犯・青少年課、市民課、長寿社会課、こども家庭課、保育課、こども救援センター、健康課、清掃管理課、高浜クリーンセンター、産業政策課、区画整理課及び公園緑地課を除く。)及び支所組織規則第2条に規定する課(新町支所地域振興課及び吉井支所地域振興課を除く。) | 課長 室長 所長 | 所管に係る物品の出納及び保管 |

|

| |

企画調整課 | 課長 | 所管に係る物品の出納及び保管 | くらぶち英語村長 | 当該物品出納員の事務の一部 | ||

コンプライアンス室 | 次長 | 所管に係る物品の出納及び保管 | ||||

文化課 | 課長 | 所管に係る物品の出納及び保管 | 箕郷文化会館長 新町文化ホール館長 榛名文化会館長 吉井文化会館長 | 当該物品出納員の事務の一部 | ||

美術館 | 事務長 | 所管に係る物品の出納及び保管 |

|

| ||

染料植物園 | 園長 | 所管に係る物品の出納及び保管 |

|

| ||

スポーツ課 | 課長 | 所管に係る物品の出納及び保管 | さわやか交流館長 群馬体育館長 榛名体育館長 吉井体育施設管理事務所長 | 当該物品出納員の事務の一部 | ||

契約課 | 課長 物品担当係長 | 物品の出納及び保管、物品の不用又は廃棄の決定並びに備品台帳の作成 | 物品出納事務担当職員 | 当該物品出納員の事務に同じ | ||

市民生活課 | 課長 | 所管に係る物品の出納及び保管 | 消費生活センター所長 | 当該物品出納員の事務の一部 | ||

人権男女共同参画課 | 課長 | 所管に係る物品の出納及び保管 | 人権プラザ館長 | 当該物品出納員の事務の一部 | ||

防犯・青少年課 | 課長 | 所管に係る物品の出納及び保管 | 高崎青年センター所長 青少年補導センター所長 観音山キャンプパーク所長 | 当該物品出納員の事務の一部 | ||

市民課 | 課長 | 所管に係る物品の出納及び保管 | 市民サービスセンター所長 | 当該物品出納員の事務の一部 | ||

長寿社会課 | 課長 | 所管に係る物品の出納及び保管 | 高齢者福祉なんでも相談センター次長 長寿センター館長 | 当該物品出納員の事務の一部 | ||

こども家庭課 | 課長 | 所管に係る物品の出納及び保管 | 子育てなんでもセンター所長 | 当該物品出納員の事務の一部 | ||

保育課 | 課長 | 所管に係る物品の出納及び保管 | 保育所長 保育園長 | 当該物品出納員の事務の一部 | ||

こども救援センター | 所長 | 所管に係る物品の出納及び保管 | あすなろ寮長 | 当該物品出納員の事務の一部 | ||

健康課 | 課長 | 所管に係る物品の出納及び保管 | 保健センター所長 | 当該物品出納員の事務の一部 | ||

清掃管理課 | 課長 | 所管に係る物品の出納及び保管 | 最終処分場長 | 当該物品出納員の事務の一部 | ||

高浜クリーンセンター | 所長 | 所管に係る物品の出納及び保管 | 榛名最終処分場長 | 当該物品出納員の事務の一部 | ||

産業政策課 | 課長 | 所管に係る物品の出納及び保管 | 勤労青少年ホーム館長 | 当該物品出納員の事務の一部 | ||

区画整理課 | 課長 | 所管に係る物品の出納及び保管 | 新町区画整理事務所長 | 当該物品出納員の事務の一部 | ||

公園緑地課 | 課長 | 所管に係る物品の出納及び保管 | 公園管理事務所長 八幡霊園管理事務所長 | 当該物品出納員の事務の一部 | ||

新町支所地域振興課 | 課長 | 所管に係る物品の出納及び保管 | 新町防災アリーナ館長 | 当該物品出納員の事務の一部 | ||

吉井支所地域振興課 | 課長 | 所管に係る物品の出納及び保管 | 牛伏ドリームセンター所長 | 当該物品出納員の事務の一部 | ||

議会事務局 | 庶務課長 | 所管に係る物品の出納及び保管 |

|

| ||

選挙管理委員会事務局 | 事務局次長 | 所管に係る物品の出納及び保管 |

|

| ||

農業委員会事務局 | 事務局長 | 所管に係る物品の出納及び保管 |

|

| ||

監査委員事務局 | 事務局次長 | 所管に係る物品の出納及び保管 |

|

| ||

教育委員会 | 教育部 | 教育総務課 | 課長 | 所管に係る物品の出納及び保管 |

|

|

社会教育課 | 課長 | 所管に係る物品の出納及び保管 | 市民活動センター館長 | 当該物品出納員の事務の一部 | ||

文化財保護課 | 課長 | 所管に係る物品の出納及び保管 | 歴史民俗資料館長 観音塚考古資料館長 かみつけの里博物館長 榛名歴史民俗資料館長 多胡碑記念館長 吉井郷土資料館長 | 当該物品出納員の事務の一部 | ||

教職員課 | 課長 | 所管に係る物品の出納及び保管 |

|

| ||

学校教育課 | 課長 | 所管に係る物品の出納及び保管 |

|

| ||

健康教育課 | 課長 | 所管に係る物品の出納及び保管 | 学校給食センター所長 和田橋交通公園所長 榛名林間学校榛名湖荘所長 | 当該物品出納員の事務の一部 | ||

高崎市立中央図書館 | 次長 | 所管に係る物品の出納及び保管 | 箕郷図書館長 群馬図書館長 新町図書館長 榛名図書館長 山種記念吉井図書館長 | 当該物品出納員の事務の一部 | ||

中央公民館 | 館長 | 所管に係る物品の出納及び保管 | 倉渕公民館長 箕郷公民館長 新町公民館長 榛名公民館長 吉井公民館長 | 当該物品出納員の事務の一部 | ||

小学校、中学校、特別支援学校、高等学校及び幼稚園 | 校長及び園長 | 所管に係る物品の出納及び保管 |

|

| ||

教育センター | 所長 | 所管に係る物品の出納及び保管 |

|

| ||

財務規則様式目次

(平17規則87―2・平19規則13・平20規則31―2・平22規則14・平24規則21・平28規則7・令3規則77・令5規則26・令6規則17・一部改正)

様式番号 | 名称 | 規定条文 |

第1号 | 予算執行計画書 | |

第2号 | 追加(更正)予算配当要求書 | |

第3号 | 収支予定書 | |

第4号 | 予算流用書 | |

第4号の2 | 予備費充用書 | |

第5号 | 調定通知書 | |

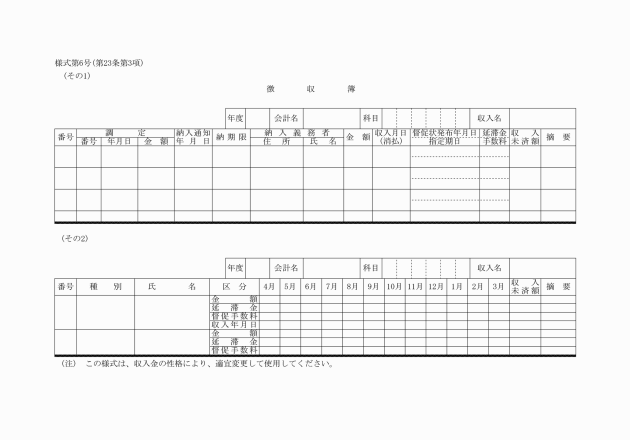

第6号 | 徴収簿 | |

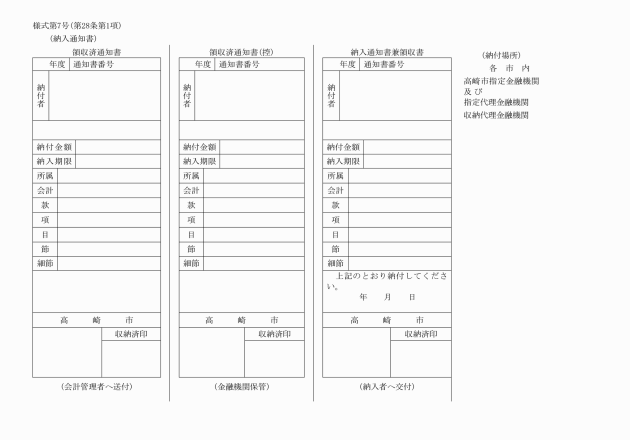

第7号 | 納入通知書(領収済通知書、領収済通知書(控)、納入通知書兼領収書) | |

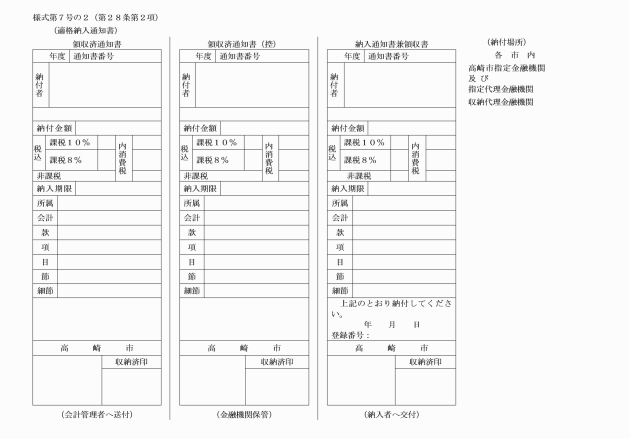

第7号の2 | 適格納入通知書(領収済通知書、領収済通知書(控)、納入通知書兼領収書) | |

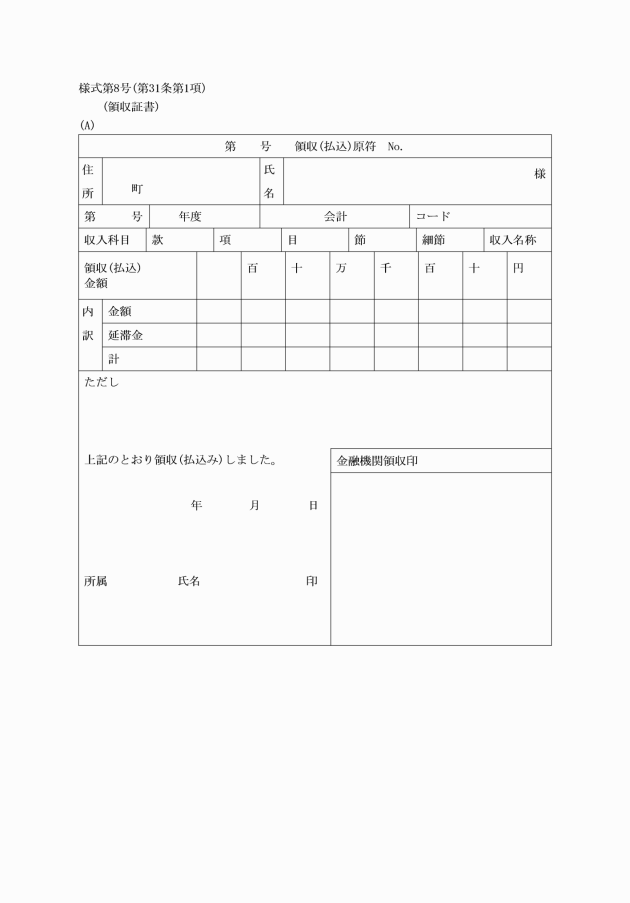

第8号 | 領収証書(領収(払込)原符、領収証書、領収済通知書) | |

第9号 | 現金分任出納員の職印 | |

第10号 | 領収印 | |

第11号 | 収納金引継書 | |

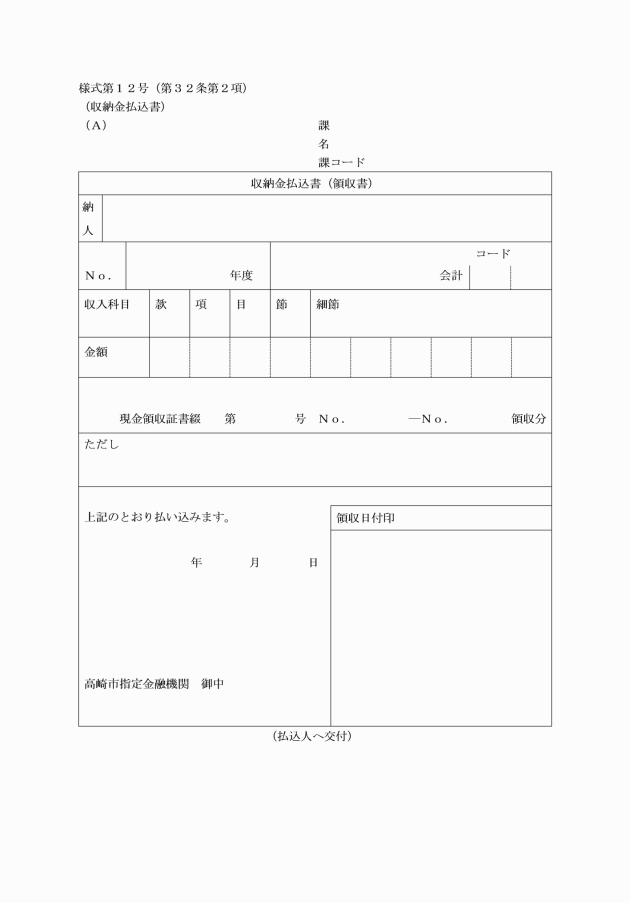

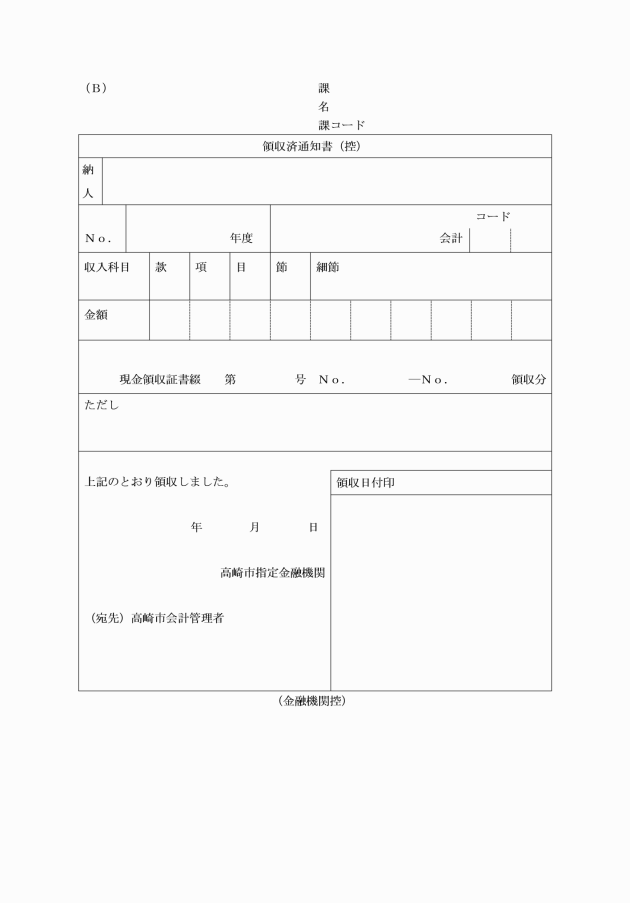

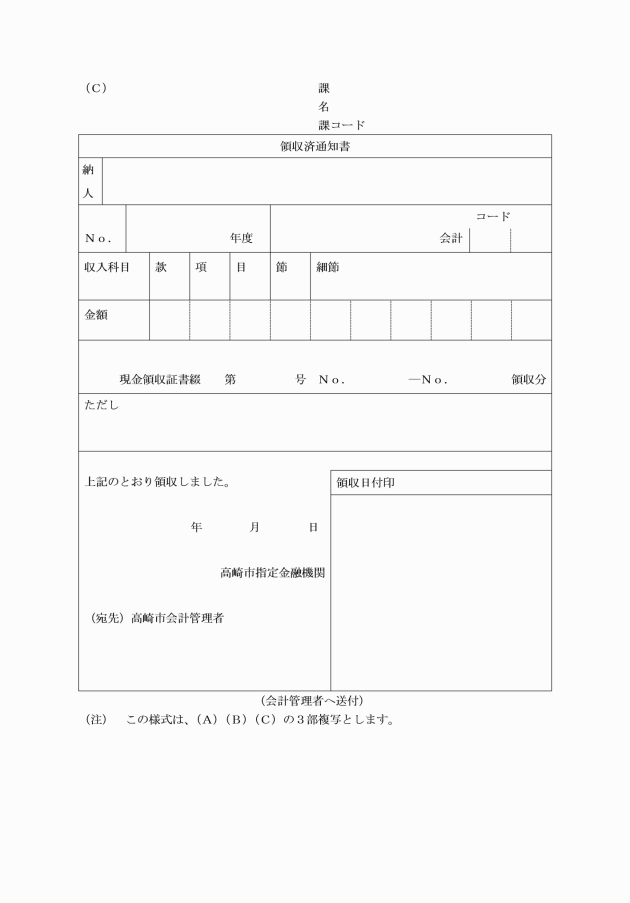

第12号 | 収納金払込書(収納金払込書(領収書)、領収済通知書(控)、領収済通知書) | |

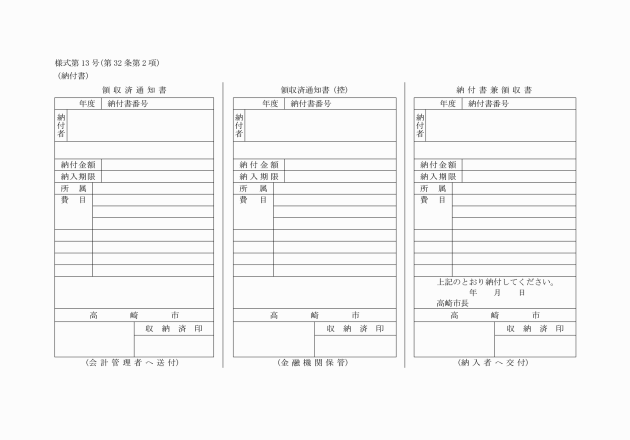

第13号 | 納付書(領収済通知書、領収済通知書(控)、納付書兼領収書) | |

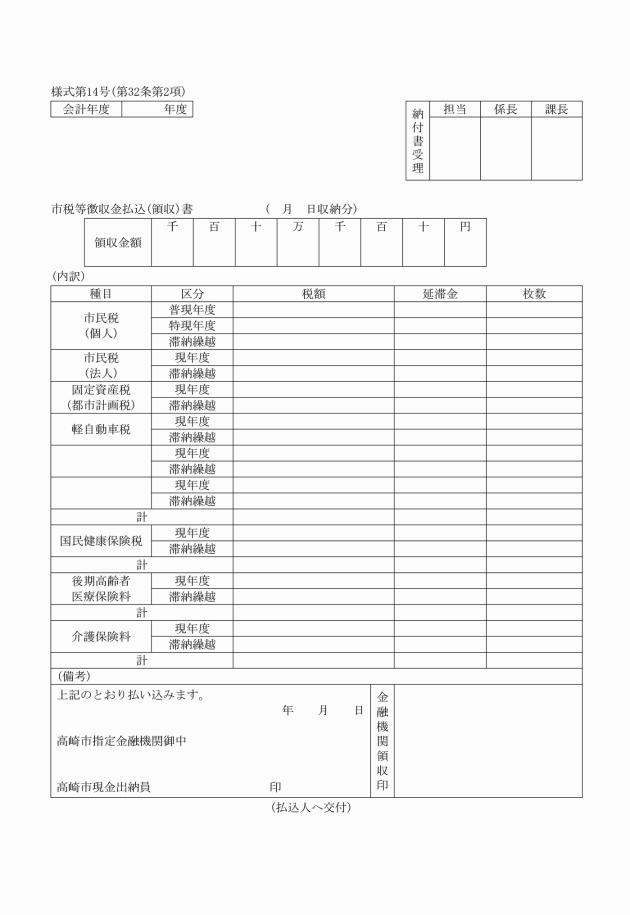

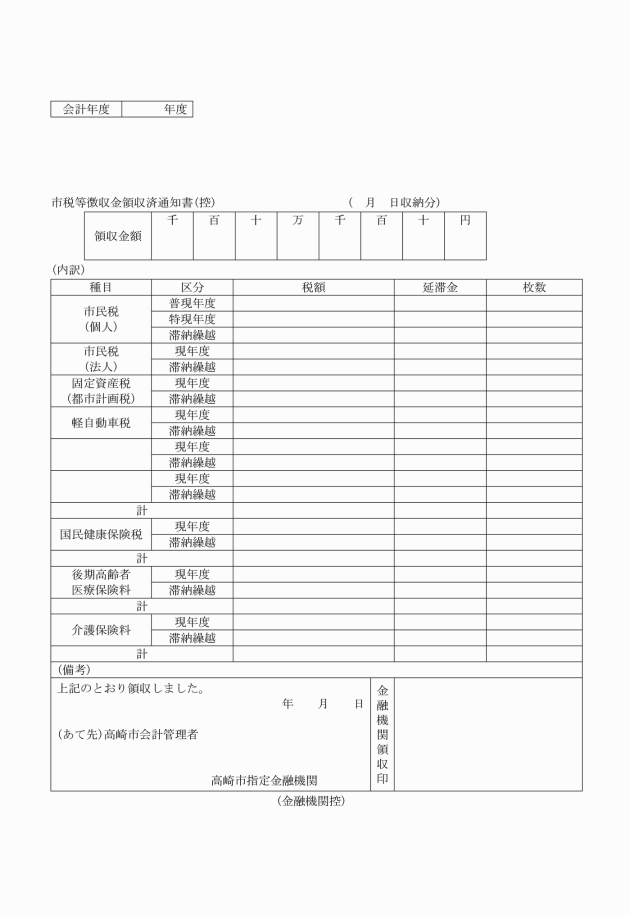

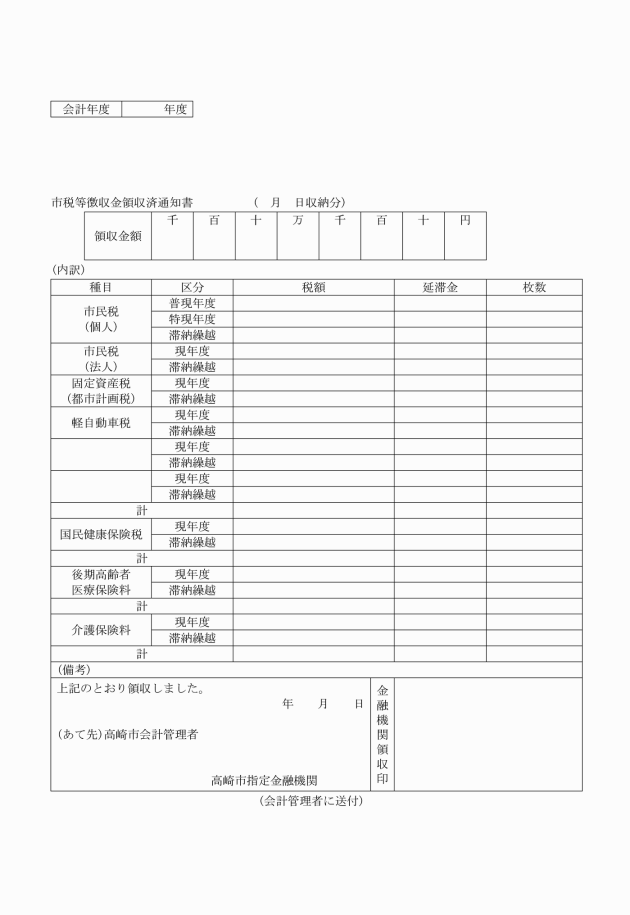

第14号 | 市税等徴収金払込書(市税等徴収金払込(領収)書、市税等徴収金領収済通知書(控)、市税等徴収金領収済通知書) | |

第15号 | 還付伺 | |

第16号 | 削除 | |

第17号 | 還付命令書 | |

第18号 | 削除 |

|

第19号 | 削除 |

|

第20号 | 収支日計総括表 | |

第21号 | 削除 |

|

第22号 | 削除 |

|

第23号 | 督促状 | |

第24号 | 繰越金徴収簿 | |

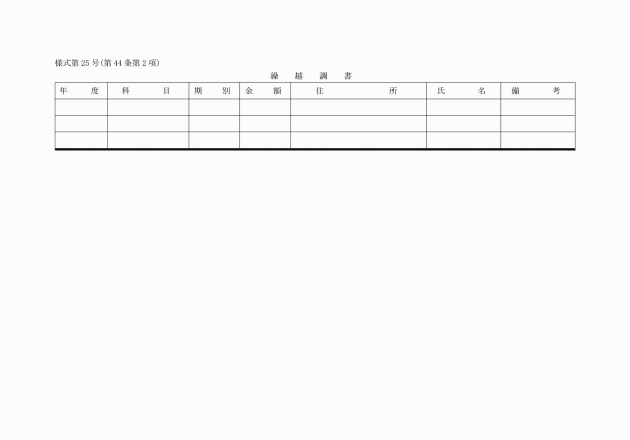

第25号 | 繰越調書 | |

第26号 | 不納欠損処分調書 | |

第27号 | 振替命令書 | |

第28号 | 削除 |

|

第29号 | 収入事務受託者証 | |

第30号 | 収入事務受託者の領収印 | |

第31号 | 受託収入金計算書 | |

第32号 | 寄附申込書 | |

第33号 | 寄附受納書 | |

第33号の2 | 高崎市寄附金納付書兼領収証書・高崎市寄附金納付書兼領収済通知書 | |

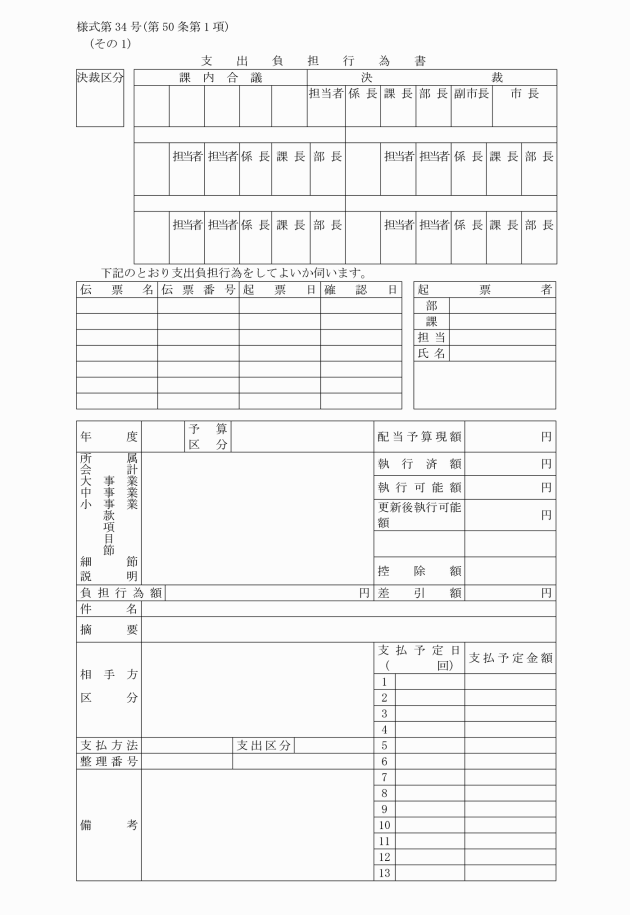

第34号 | 支出負担行為書 | |

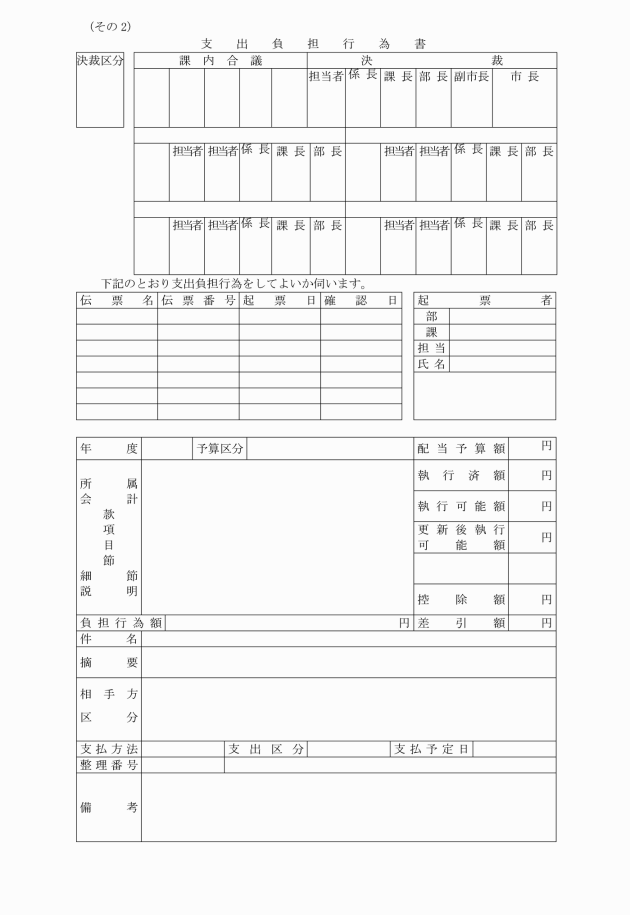

第35号 | 物品購入伺兼契約締結伺 | |

第36号 | 削除 |

|

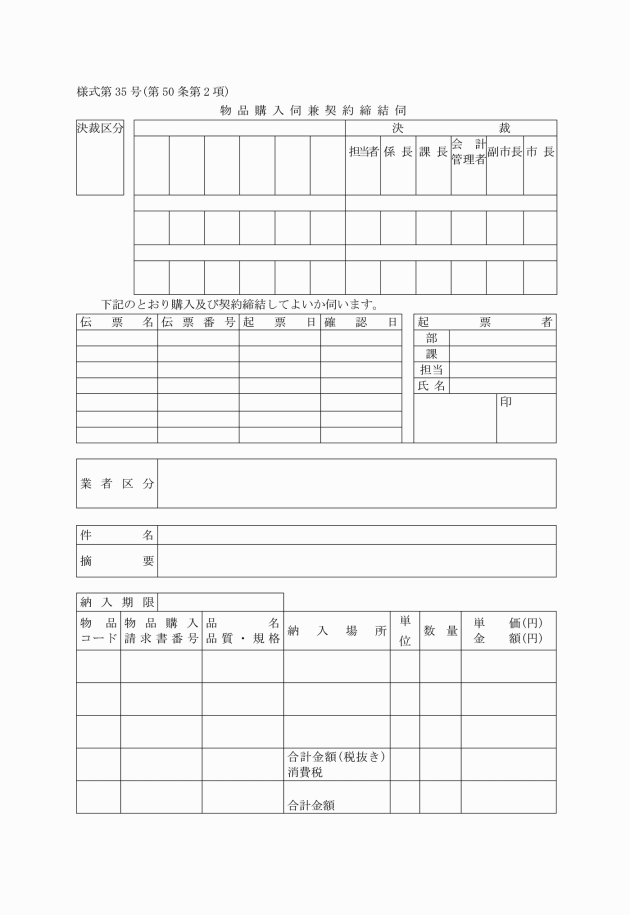

第37号 | 契約締結伺 | |

第38号 | 給与費仕訳書 | |

第39号 | 支出伺兼仕訳書 | |

第40号 | 執行伺 | |

第41号 | 契約変更伺 | |

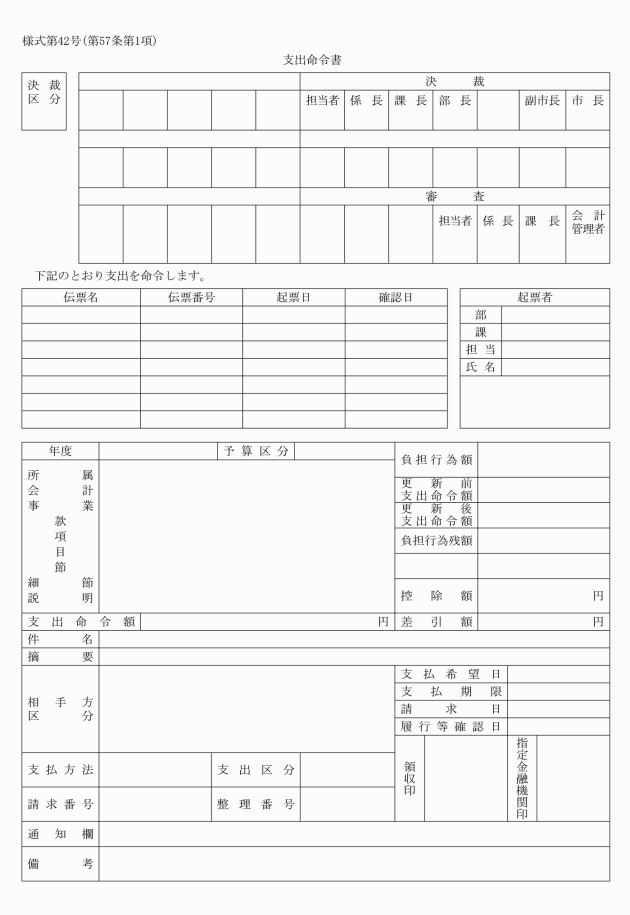

第42号 | 支出命令書 | |

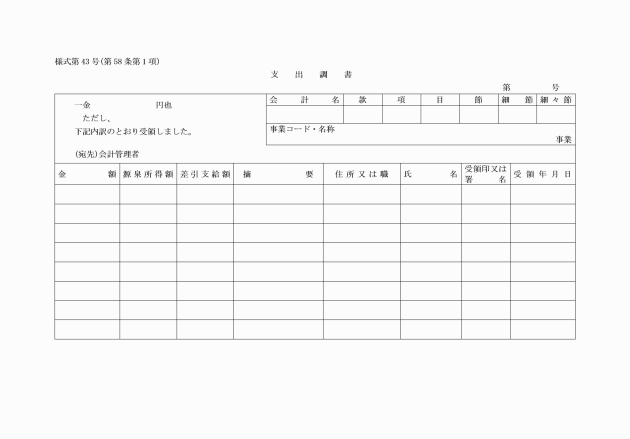

第43号 | 支出調書 | |

第44号 | 削除 |

|

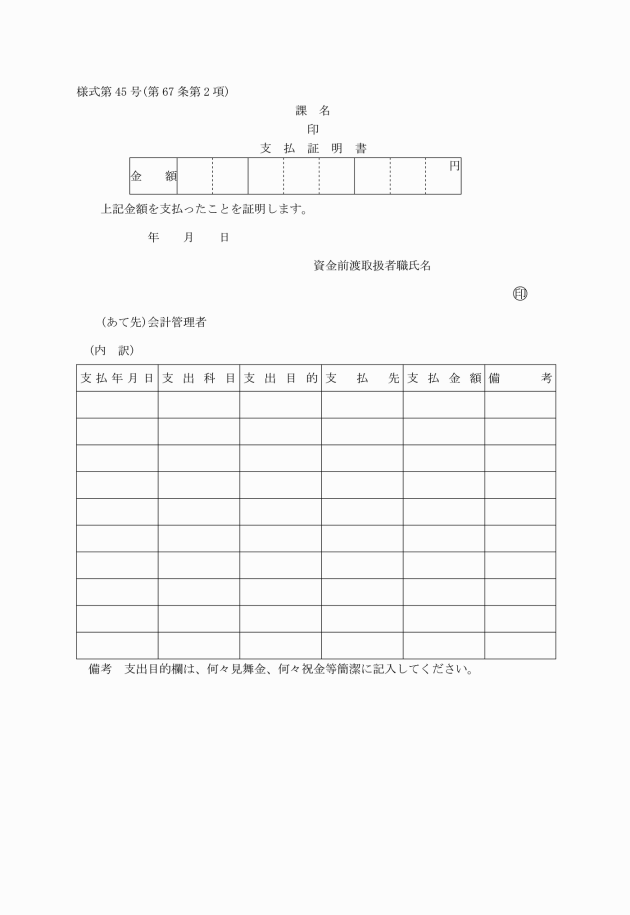

第45号 | 支払証明書 | |

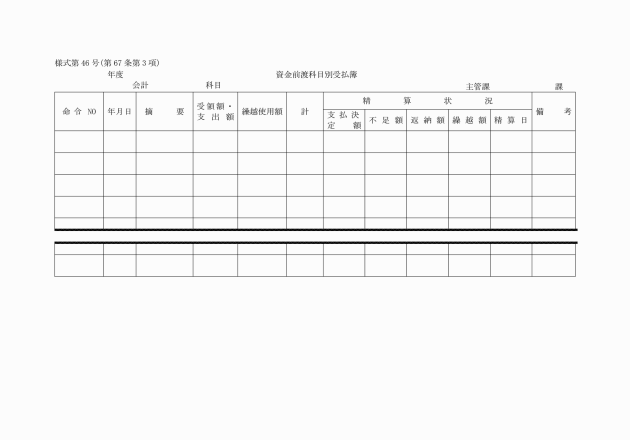

第46号 | 資金前渡科目別受払簿 | |

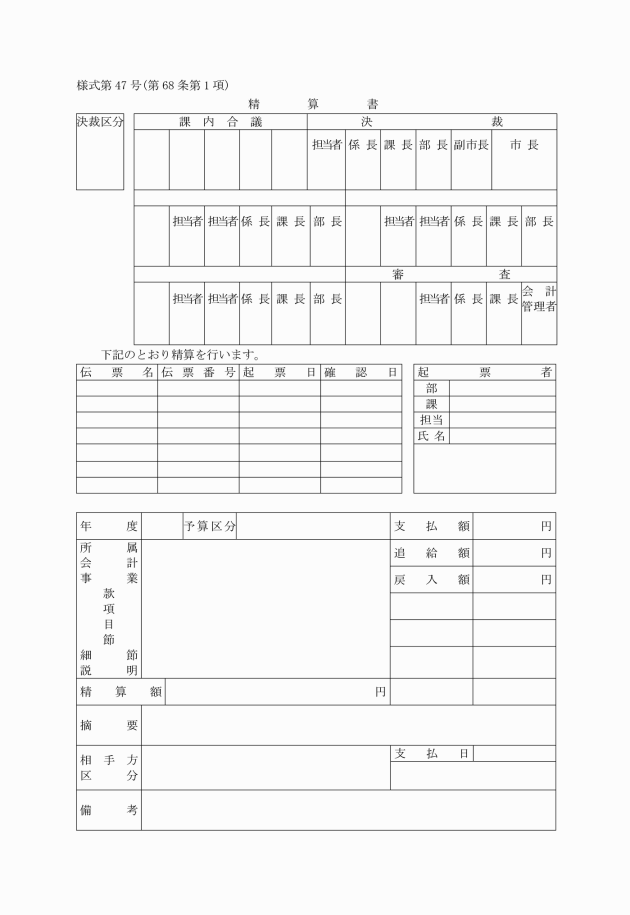

第47号 | 精算書 | |

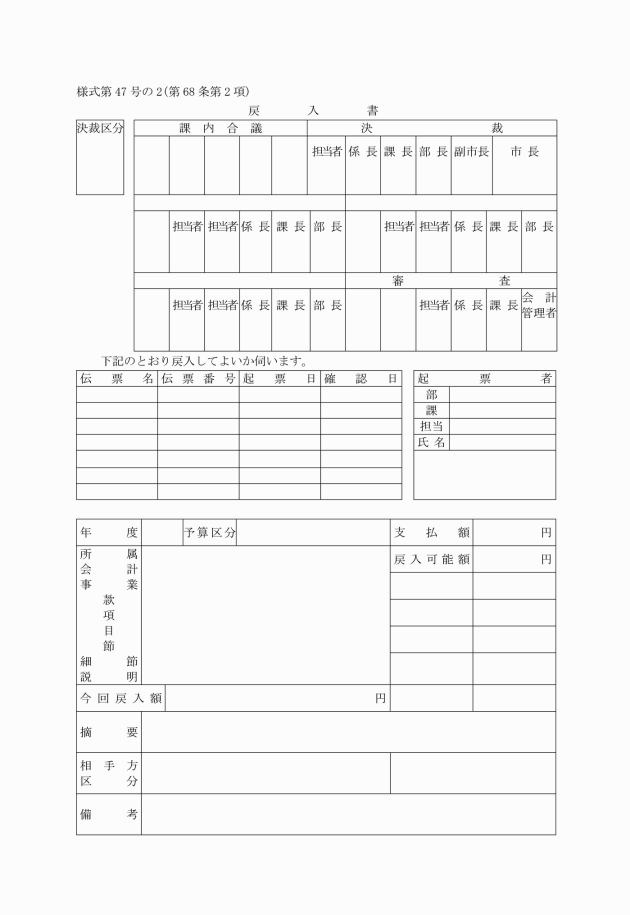

第47号の2 | 戻入書 | |

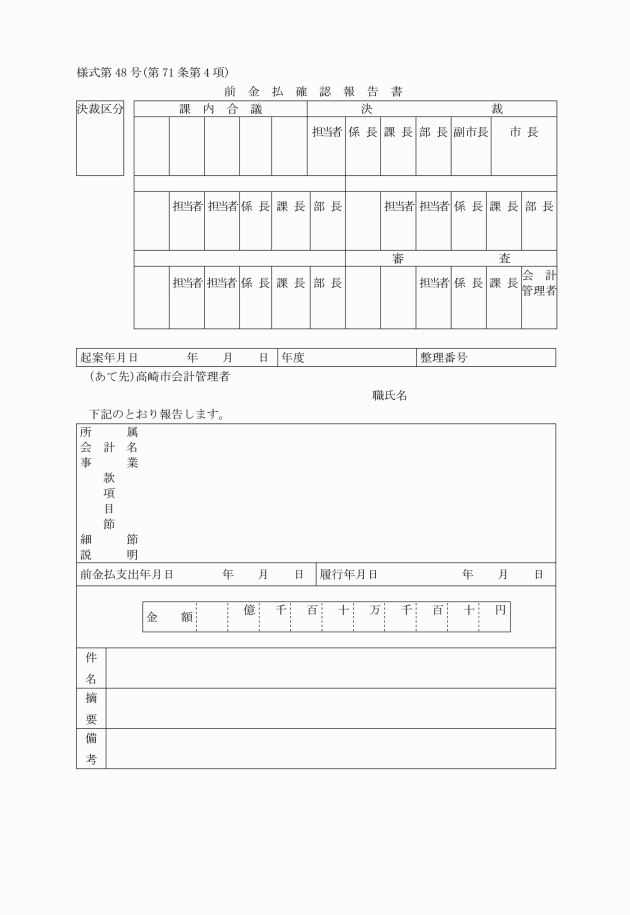

第48号 | 前金払確認報告書 | |

第49号 | 削除 |

|

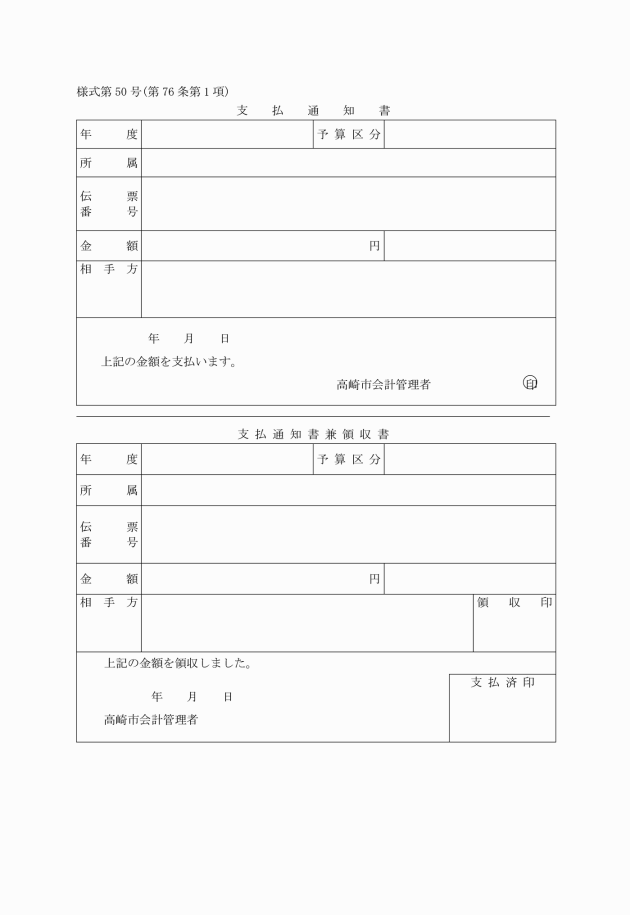

第50号 | 支払通知書(支払通知書、支払通知書兼領収書) | |

第51号 | 削除 |

|

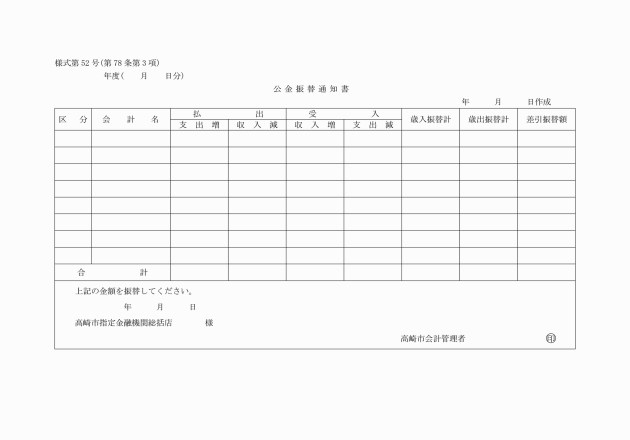

第52号 | 公金振替通知書 | |

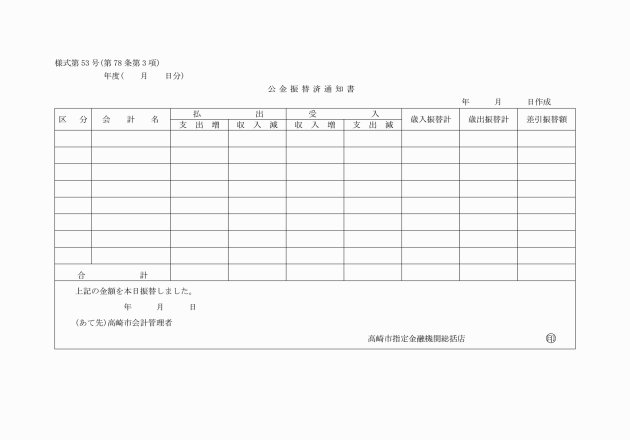

第53号 | 公金振替済通知書 | |

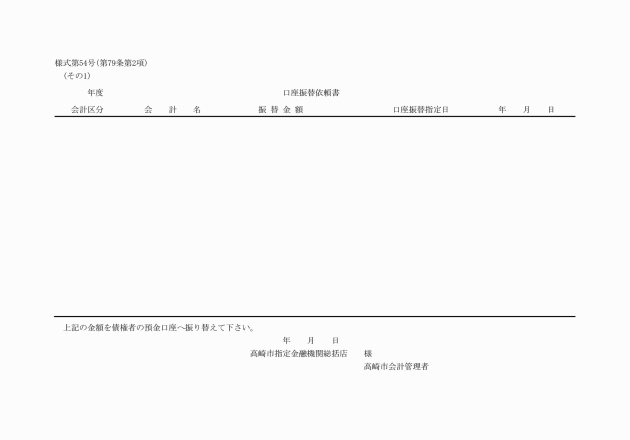

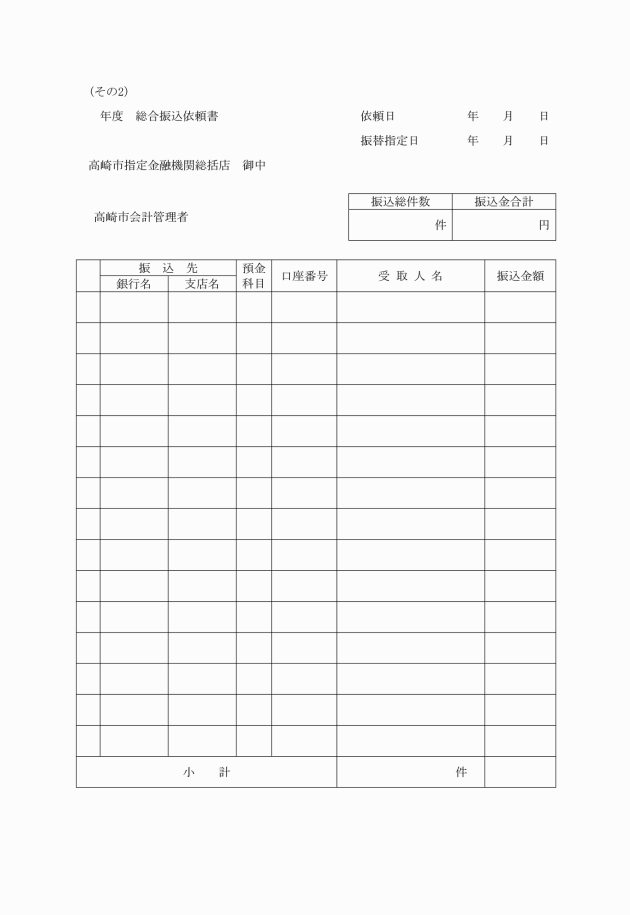

第54号 | 口座振替依頼書 | |

第55号 | 口座振替領収書 | |

第56号 | 送金請求書 | |

第57号 | 送金通知書 | |

第58号 | 削除 |

|

第59号 | 小切手償還請求書 | |

第60号 | 小切手振出済通知書 | |

第61号 | 小切手振出済通知簿 | |

第62号 | 小切手用紙整理簿 | |

第63号 | 返納通知書(返納済通知書、返納済通知書(控)、返納通知書兼領収書) | |

第64号 | 削除 |

|

第65号 | 送金通知書再発行申請書 | |

第66号 | 削除 |

|

第67号 | 削除 |

|

第68号 | 精算戻入書 | |

第69号 | 歳入歳出外現金出納簿 | |

第70号 | 保管有価証券受領書 | |

第71号 | 保管有価証券引継書 | |

第72号 | 保管有価証券保管証書 | |

第73号 | 保管有価証券払出依頼書 | |

第74号 | 小切手支払未済繰越金報告書 | |

第75号 | 小切手支払未済資金歳入組入調書 | |

第76号 | 隔地払金未払調書 | |

第76号の2 | 物品購入請求書 | |

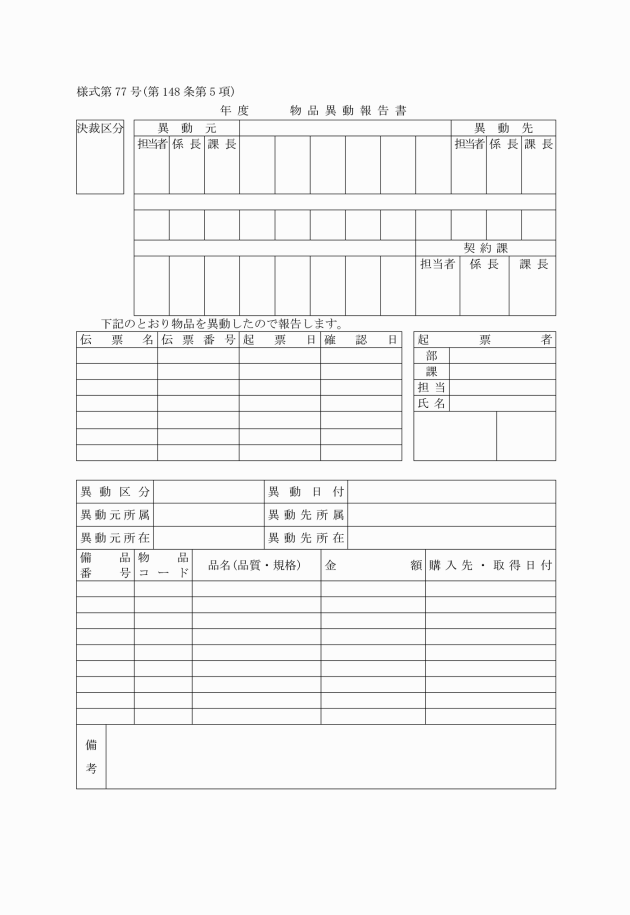

第77号 | 物品異動報告書 | |

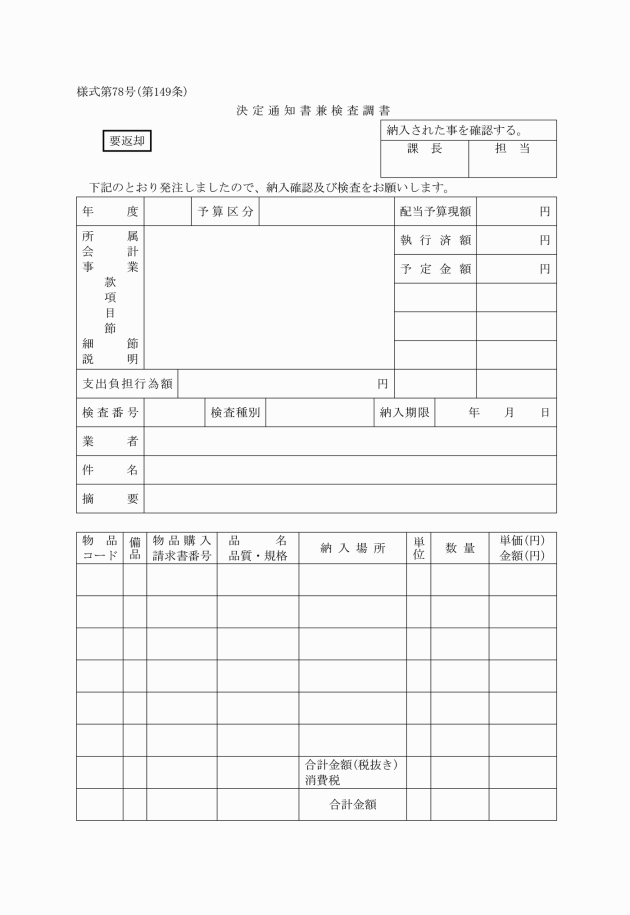

第78号 | 決定通知書兼検査調書 | |

第79号 | 削除 |

|

第80号 | 削除 |

|

第81号 | 削除 |

|

第82号 | 備品台帳 | |

第83号 | 備品小票 | |

第84号 | 物品借用書 | |

第85号 | 削除 |

|

第86号 | 債権管理簿 | |

第87号 | 保証債務履行請求書 | |

第88号 | 履行期限繰上通知書 | |

第89号 | 履行延期申請書 | |

第90号 | 履行延期承認通知書 | |

第91号 | 債務証書 | |

第92号 | 債務免除申請書 | |

第93号 | 債務免除承認通知書 | |

第94号 | 債権現在額報告書 | |

第95号 | 基金管理簿 | |

第96号 | 基金現在高報告書 | |

第97号 | 削除 |

|

第98号 | 削除 |

|

第99号 | 削除 |

|

第100号 | 削除 |

|

第101号 | 現金出納簿 | |

第102号 | 削除 |

|

第103号 | 会計別歳入歳出集計表 | |

第104号 | 事故届出書 | |

第105号 | 事故報告書 |

(平11規則18・全改、平15規則26・平17規則17・一部改正)

(平11規則18・全改、平13規則23・平15規則26・平16規則14・平16規則40・平17規則17・平19規則13・一部改正)

(平24規則21・全改)

(平11規則18・全改、平13規則23・平15規則26・平16規則14・平16規則40・平17規則17・平19規則13・一部改正)

(平11規則18・追加、平13規則23・平15規則26・平16規則14・平16規則40・平17規則17・平19規則13・一部改正)

(平11規則18・全改、平13規則23・平15規則26・平16規則14・平16規則40・平17規則17・平17規則87―2・平19規則13・一部改正)

(平17規則17・一部改正)

(平17規則17・全改、平17規則87―2・平19規則13・平28規則7・一部改正)

(令5規則26・追加)

(平25規則22・全改、令3規則77・一部改正)

(平27規則19・全改)

(平17規則17・一部改正)

(令3規則77・全改)

(平11規則18・全改、平19規則13・一部改正)

(平24規則21・全改)

(平11規則18・全改、平13規則23・平15規則26・平16規則14・平16規則40・平17規則17・平17規則87―2・平19規則13・一部改正)

様式第16号 削除

(平28規則7)

(平11規則18・全改、平13規則23・平15規則26・平16規則14・平16規則40・平17規則17・平17規則87―2・平19規則13・一部改正)

様式第18号 削除

(平15規則26)

様式第19号 削除

(平14規則40)

(平11規則18・全改、平17規則87―2・一部改正)

様式第21号 削除

(平17規則87―2)

様式第22号 削除

(平17規則87―2)

(平17規則17・一部改正)

(平17規則17・一部改正)

(平11規則18・全改、平13規則23・平15規則26・平16規則14・平16規則40・平17規則17・平17規則87―2・平19規則13・一部改正)

様式第28号 削除

(平15規則26)

(平15規則26・全改、平17規則17・平19規則39・平23規則73・令6規則17・一部改正)

(令6規則17・一部改正)

(平17規則17・令6規則17・一部改正)

(平17規則17・令3規則20・一部改正)

(平17規則17・一部改正)

(平20規則31―2・追加、平23規則73・一部改正)

(平11規則18・全改、平13規則23・平15規則26・平16規則14・平16規則40・平17規則17・平17規則87―2・平19規則13・一部改正)

(平11規則18・全改、平13規則23・平15規則26・平17規則17・平19規則13・一部改正)

様式第36号 削除

(平11規則18)

(平11規則18・全改、平15規則26・平16規則14・平16規則40・平17規則17・平19規則13・一部改正)

(平15規則26・平16規則14・平17規則17・平19規則13・平20規則19・一部改正)

(平11規則18・全改、平13規則23・平15規則26・平16規則14・平16規則40・平17規則17・平19規則13・一部改正)

(平11規則18・全改、平15規則26・平16規則14・平16規則40・平17規則17・平19規則13・一部改正)

(平11規則18・全改、平15規則26・平16規則14・平16規則40・平17規則17・平19規則13・一部改正)

(平17規則87―2・全改、平19規則13・一部改正)

(平17規則17・平19規則13・令4規則18・一部改正)

様式第44号 削除

(平11規則18)

(平17規則17・平19規則13・一部改正)

(平11規則18・全改、平13規則23・平15規則26・平16規則14・平16規則40・平17規則17・平17規則87―2・平19規則13・一部改正)

(平11規則18・追加、平13規則23・平15規則26・平16規則14・平16規則40・平17規則17・平17規則87―2・平19規則13・一部改正)

(平11規則18・全改、平15規則26・平16規則14・平16規則40・平17規則17・平17規則87―2・平19規則13・平23規則73・平24規則21・一部改正)

様式第49号 削除

(平11規則18)

(平11規則18・全改、平17規則87―2・平19規則13・一部改正)

様式第51号 削除

(平11規則18)

(平19規則13・一部改正)

(平17規則17・平19規則13・一部改正)

(平17規則87―2・全改、平19規則13・一部改正)

(平17規則87―2・全改、平19規則13・一部改正)

(平17規則17・平19規則13・一部改正)

(平17規則17・平19規則13・一部改正)

様式第58号 削除

(平22規則14)

(平17規則17・平19規則13・令4規則18・一部改正)

(平19規則13・一部改正)

(平17規則87―2・全改)

(平15規則26・平17規則17・平19規則13・一部改正)

(平17規則17・全改、平17規則87―2・平19規則13・平28規則7・一部改正)

様式第64号 削除

(平17規則87―2)

(平17規則17・平19規則13・令2規則14・令4規則18・一部改正)

様式第66号 削除

(平11規則18)

様式第67号 削除

(平11規則18)

(平11規則18・全改、平13規則23・平15規則26・平16規則14・平16規則40・平17規則17・平17規則87―2・平19規則13・一部改正)

(平17規則17・平19規則13・一部改正)

(平17規則17・平19規則13・一部改正)

(平15規則26・平17規則17・平19規則13・令4規則18・一部改正)

(平17規則17・平19規則13・一部改正)

(平17規則17・平19規則13・一部改正)

(平17規則17・平19規則13・一部改正)