本文

本市が誇る古代遺跡・上野国分尼寺跡が国史跡に指定へ

上野国分尼寺跡が国史跡に指定へ

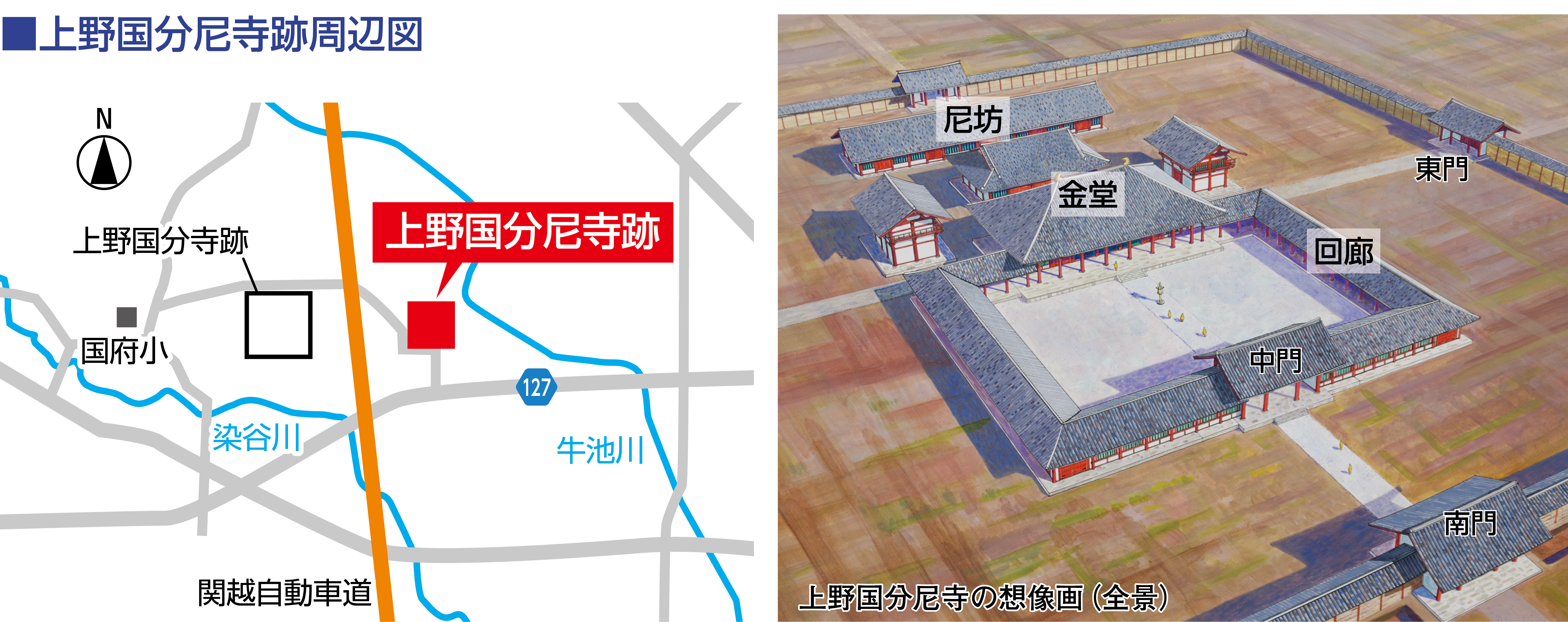

6月24日に開催された国文化審議会文化財分科会の審議・議決を経て、上野国分尼寺跡を国史跡に指定するよう、文部科学大臣に答申がなされました。すでに国史跡に指定されている上野国分寺跡と共に、古代の仏教文化や国分寺制度を理解する上で欠かせない重要な遺跡として評価されました。

詳しくは、「上野国分尼寺跡 最新情報」ページを確認してください。

これまでの発掘調査で分かったこと

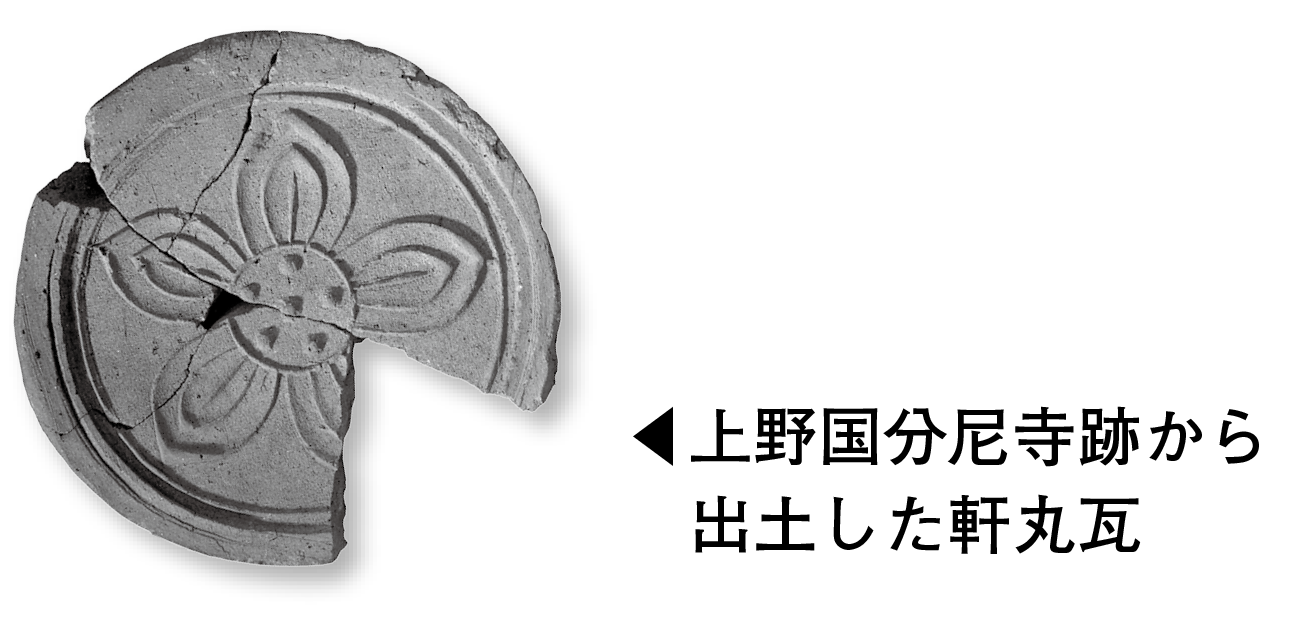

上野国分尼寺は、平成28年から発掘調査が進められています。これまでの調査で、寺院の重要な建物が集まる伽藍(がらん)地の範囲が分かりました。また、本尊を安置した金堂や、金堂につながる屋根のある回廊の規模などを確認。さらにこの結果を踏まえ、当時の寺院の様子を想定した想像画を制作しました。

国史跡答申を記念した講演会を開催します

上野国分尼寺跡を多くの人に知ってもらうため、記念講演会を開催します。同寺跡の発掘担当者による調査結果の報告や、調査検討委員による研究成果の講演を実施。さらに当日会場で、同寺跡の出土品を展示します。

日時 8月24日(土曜日)午後1時(正午開場) 会場 市民活動センター・ソシアス 定員 先着240人 入場料 無料 申込 当日直接会場へ

【ミニコラム】発掘調査から見える、上野国での“女性”の活躍

尼寺は、正式には法華滅罪之寺といいます。奈良時代の天平13年(741)、聖武天皇は疫病などの社会不安を仏教の力で解消するため、全国に国分僧寺(金光明四天王護国之寺)と共に尼寺の建立を命じました。しかし建立には地方の負担が大きく、尼寺は僧寺より遅れて造られることも多かったようです。

ところが本市による発掘調査の結果、上野国(現在の群馬県)では尼寺の成立が全国的にも早く、僧寺とほぼ同時期に建立されたことが判明。尼寺の造りも他の国と比べてしっかりしたものでした。

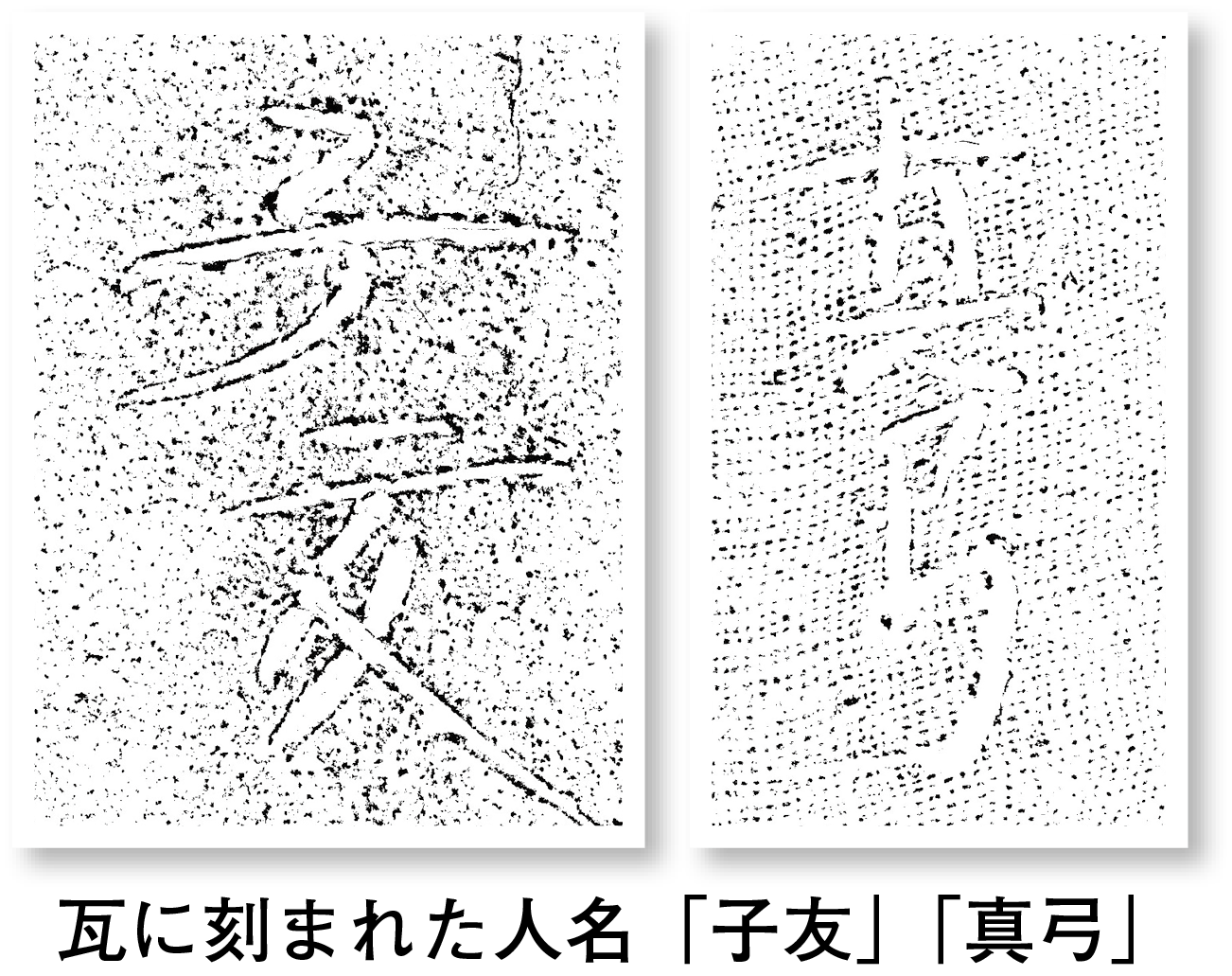

上野国分尼寺からは、瓦を寄進して建立に協力したとみられる人物名を刻んだ文字瓦が出土しました。古代上野国の人々が国分尼寺建立に力を注いだ様子がうかがえます。さらに、古代の石碑・上野三碑(こうずけさんぴ)にも女性の名前が登場。上野国で女性が活躍していた様子が分かります。

問い合わせ先

文化財保護課 電話027-321-1292