本文

学芸員のつぶやき(2024年度)

「ボタニカルアートとウェッジウッド」ワークショップを開催しました。 2025年2月9日

美術館では3月20日まで「英国王室に咲くボタニカルアートとウェッジウッド ~植物画のおいたち~」を開催しています。

関連事業として2月8日に行なったワークショップの様子をご紹介します。

講師は群馬県立女子大学の奥西麻由子先生。学生さん達もサポートに来てくださいました。

午前中は「ボタニカルアートに挑戦!」。展示しているボタニカルアート作品の図版をいくつか組み合わせてトレース、彩色して、オリジナルのボタニカルアートを作りました。

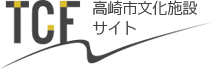

まずは好きなボタニカルアートを何枚か選び、組み合わせを考えて切り抜きます。

配置が決まったら輪郭線をトレースし、コピーします。その後、色鉛筆やペンなどで彩色していきます。

細かい描写なので皆さん集中して取り組んでいました。こんな素敵な作品ができました!

額に入れてお部屋に飾ったり、便せんとしてメッセージを書いたり、いろいろ楽しめそうですね。

午後は「ミニバラキャンドルを作ろう!」。事前に学生さん達がろうを溶かして花びらの形を作ってくださいました。このろうの花びらをお湯であたためながら、キャンドルの芯に巻きつけていくと、バラの花の形ができてきます。

完成です。とてもかわいいキャンドルができました!

奥西先生と学生の皆さま、楽しいワークショップをありがとうございました。

そして寒い中ご参加くださった皆さまにお礼申し上げます。

「生誕100年+ 福井良之助 生と死をみつめる愛」ギャラリートーク第3回 2024年11月9日

「生誕100年+ 福井良之助 生と死をみつめる愛」ギャラリートーク第3回が最終日前日の11月9日に開催され、19名の皆さんにご参加いただきました!

前回までより多くのご参加をいただき「1回目と2回目で話が違ってしまって…」と前回までの反省からスタート。「今回も違う話になりそうですが」。

左 1階第1展示室

右 2階第3展示室

左 3階第4展示室

右 3階第5展示室

常連の方々もいらっしゃって、心強く感じながら1時間を少し超えてお話。最後《絶筆(未完)》の前で「私自身、消化不良のまま会期中盤位から、わからない ということだけわかってきた。福井さんの死生観、生活感情を想像しきれぬまま展覧会が明日終わります。」と歯切れの悪い締めくくり。それでも最後までおつきあいくださったご参加の皆さま。本当にありがとうございました。「生誕100年+福井良之助 生と死のみつめる愛」関連事業、これにて終了です。

「生誕100年+ 福井良之助 生と死をみつめる愛」ギャラリートーク第2回 2024年10月26日

「生誕100年+ 福井良之助 生と死をみつめる愛」ギャラリートーク第2回が10月26日に開催され、8名の皆さんにご参加いただきました!

まず「生きる事、描く事、非合理の平行線」という福井良之助の言葉から紹介。「描く事は生きる事」や「生きる事は描く事」ならわかる気がしますが、生きる=描くではない。最晩年「なぜ絵なんか描いているか、何十年もわからないまま描いている」と語ります。また「リアリズムが絵画の基本精神」といいながら、「虚でない空間」を「虚無の側からとらえる」とも。ただのリアリズムではないと予想できます。

左「風船と子供」の前で

右『福井良之助孔版画集第1集』より「風船と子供」1957年ミメオグラフ、高崎市美術館蔵

《混迷の為の習作》(9月29日のつぶやきに図版掲載)には鎮魂と希望だけでなく惑い悩む道が描かれます。

「風船と子供」には、水爆がおちたら人もふうせんも変わらない、という詩を寄せます。

左《いちご》1959年頃ミメオグラフ、A氏蔵

右《横顔》1962年ミメオグラフ、高崎市美術館蔵の前で

《いちご》の黒一色に見える背景は、よく見ると下に青が重ねられている。

ポスター掲載《横顔》にも黒い帯。洗練された構図ですが、視線をさえぎって不自然です。

この黒は一体何でしょうか?

左《凝固した愛》1964年ミメオグラフ、個人蔵の黒枠を見る。

右《作品名不詳(野の花)》1960年頃油彩にも枠が…。(以下所蔵が空欄の作品は兒嶋画廊蔵)

この枠を「外界と遮断して、この世界を独立させるため」と語っています。絵と外の間にある何か。

現実の生の世界と、「虚でない」絵画空間のはざまにある「虚無の側」でしょうか?

左《作品名不詳(パンジー)》制作年不詳グアッシュ、A氏蔵の前で

右《暖冬》制作年不詳油彩

グアッシュは胡粉で凹凸を作った上から描いています。一番上に描かれるはずのパンジーを見ると、あらかじめ平らにしたところに描くので凹んで見えます。それに盛り上がりをひっかいた線は、描かれたモノの影より、濃い黒になっている。影より闇を感じさせます。物理的な陰なので、描いたものにはない質量がある。闇の質量ですね。

油彩でも背景を描いてその上から花を描くのではなく、背景の絵具でモノの輪郭を括っている。さきほどの闇といい、「虚無の側からとらえる」という言葉を思い出します。

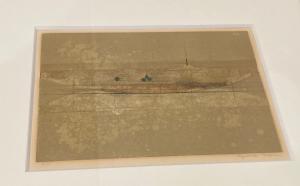

左《雪景》制作年不詳1966年頃油彩

右《絶筆(未完)》1986年油彩、個人蔵 黒い四角の部分を拡大

《雪景》の構図について「あの世とこの世」と語ったそうです。そう聞くと天と地かと思いますが、よく見ると自然ではありえない構図です。雪はすべてに積もって目をくらます白い闇ではないでしょうか?見えない「虚無の側」があの世かもしれないし、絵そのものがあの世かもしれません。

亡くなる直前「在るということの不思議さ」を描きたいと語ります。画家、岸田劉生の言葉を借りたもの。そっくり描く「リアリズム」ではなく、在ることの不思議には「ない」ことも含まれます。《絶筆》のところどころにある黒い四角は、すべて右下隅を欠いているのでただの色面ではなく記憶の何か。窓ではないでしょうか。北国の雪の白と黒い窓という記憶の対比が、無という闇に向けこの窓を開けたのでは?もちろん構図上の色面ですが、真情として人の営みや生と死という、とけない謎に向けた窓。絵の上の思い出や女性の姿をすかして開く窓に、そんな印象も受けます。黒い屈曲線も上下に入り組んで、たどれば絵の奈落へ陥るように底知れない。静かですが、とても不穏な、生々しい凄みのある絵の世界という気がしています。少し話が難しくなりましたが、ご参加の皆さん最後までおつきあいいただき、ありがとうございました。

「生誕100年+ 福井良之助 生と死をみつめる愛」

関係者とのクロストーク「福井良之助 生と死をみつめて」&ギャラリートーク開催! 2024年10月13日

展覧会開催にご尽力いただいた兒嶋画廊代表、兒嶋俊郎(こじまとしお)さんと担当学芸員とのクロストーク「福井良之助 生と死をみつめて」&ギャラリートークに、計37名の皆さんにご参加いただきました!兒嶋さんの祖父は画家、兒嶋善三郎。叔父の兒嶋徹郎さんが東京美術学校工芸科で、福井良之助と同窓生でした。1959年、兒嶋徹郎さんの日本橋画廊での個展で福井さんがデビュー。兒嶋俊郎さんは20代の頃日本橋画廊で、福井さんを担当しました。

午後1時から高崎市南公民館でのクロストーク。舞妓や雪景色を連作していた晩年の福井さんに、「先生は何でそんな絵を描くんですか?」と問いかけた兒嶋さん。福井さんは「俊、お前それは大人の事情だよ」と答えたとか。

筆も早いし人気画家だった福井さんは、月に20点は描いたそうです。私から「筆を握らない日がなかったとか?」とお聞きすると、「画家とは、当然そういうものでしょう。」と兒嶋さん。毎日筆を握ることは、画家にとって当たり前なのですね。

「絵の背景のむらむらした空間は、現実との「すき間」のようなもの。生きる事と描く事の「すき間」であり、戦争で多くの友を失った心の「すき間」でもある。その心のすき間をみつめ、描き続けた。」という兒嶋さんの言葉は、とても重く響きました。

【対談会場だけの特典《花》(右)《梨と木の実(仮題)》(左)の特別公開!】

クロストークの最後に「福井良之助の「色問題」」と題して、福井さんの孔版画は、刷られた当時の色のままなのか?問題に触れました。今回展示されていないA氏秘蔵の孔版画《花》《梨と木の実(仮題)》を特別公開。「花の濃い青や、木の実の鮮やかな緑が、福井さんの見ていた色?」という問いに、「油絵具なので褪色はないと思いますが、刷られたままの色と断言もできない。」という兒嶋さんの結論に、ご参加のA氏も「勉強になりました。」

展示室に移り、午後2時30分からギャラリートーク。

「福井さん25歳の《混迷の為の習作》にのちの福井作品の全てが入っている」と兒嶋さん。

ミメオグラフの代表作《凝固した愛》の「生を讃歌しているとき、一瞬にしてそのまま凝固してしまった」という福井さんの言葉に、「第五福竜丸事件など水爆実験への警鐘があったのでは。」と兒嶋さん。確かに『福井良之助孔版画集第1集』「風船と子供」に「水爆がおちたら、パッと光って…人間も、ふうせんも大した変わりはないのかな。」と福井さんは記しています。

「左《生と死の為の習作》、右《生と死の習作・愛》、そして《虫かご》は、福井さんが最期まで自邸に飾っていた思い入れのある作品です。当時が思い出されます。」と兒嶋さん。

「《時》は最後の個展の第一作。もうあの世からの声を聞く雰囲気がある。それでも《絶筆(未完)》で人生を鮮やかに総括した。それは未完のまま、今なお私たちに託されています。」兒嶋さんはしめやかに締めくくられました。

「生誕100年+ 福井良之助 生と死をみつめる愛」で高崎市南公民館連携事業+ 高崎市美術館シリーズ講座てつがく堂+茶話「愛ってなんだろう?画家 福井良之助の人生と作品から」久々開催! 2024年9月29日

「高崎市美術館シリーズ講座てつがく堂+茶話」は、講座のあと講師とコーヒーを飲みながら対話するイベントとして2018年度2回、2019年度2回開催されました。その後休止していましたが、今回、高崎市南公民館「美術館へ行こう!」との連携事業で久々復活!9名の皆さんにご参加いただきました!

まずは公民館。「美術館では…」というプリントで美術館へのお誘い。「作品の好ききらいでOK!」や「作品を長くみたいときは?」など鑑賞のコツや、「買い物を楽しむ!」でちゃっかり展覧会図録の宣伝も。

【スライドで少しヘヴィな愛の話】【茶話に移り、少しくつろいで対話】

「あなたにとって愛とは?福井さん描く愛をどう思いますか?」という問いに、

「愛は人生経験でとらえ方はさまざま。福井さんはすれ違いの愛を描きながらも、愛にすがるお気持ちもあるのでは?」と答えてくださったのは学芸員志望の学生さん。

うーん、するどい。現役学芸員より深く絵を、画家の心を見ていらっしゃる…。

「どんな絵、どんな美術館が好きですか?」「学芸員ってどんな人?」など会話も弾みます。

その後美術館で、作品を前にギャラリートークにおつきあいいただきました。

【愛とタイトルにつく作品3点を前に少し解説…】

ご参加の皆さん、ありがとうございました。またお会いする機会を楽しみにしています!

「生誕100年+ 福井良之助 生と死をみつめる愛」ギャラリートーク第1回 2024年9月28日

「生誕100年+ 福井良之助 生と死をみつめる愛」ギャラリートーク第1回が9月28日(土曜日)に開催され、5名の皆さんにご参加いただきました!

福井さんは高崎にゆかりはありませんが、開館前から所蔵する、思い入れのある作家。

サブタイトル「生と死をみつめる愛」から、福井さんの生涯をご紹介していきます。

関東大震災の年に生まれ、戦争で美術学校を繰り上げ卒業。戦地には行きませんでしたが、多くの友人を失う青春時代。その後の制作にも影を落とします。

「創るためには非情にならなくては…だけど、私は愛する、人間を、生を。―」

「描く事。生きる事。非合理の平行線」という言葉から、福井さんにとって愛すること生きることと、描くことの間に、割り切れないすきまがあるように思えます。

この生と死、そして愛が、福井さん生涯のテーマでした。

「生と死」、「愛」という言葉がつく作品を会場でご紹介しました。

【《混迷の為の習作》個人蔵、のち同主題の作品を《生と死》と題しています。】

【『福井良之助孔版画集第1集』より「愛」高崎市美術館蔵

「強いもの、弱いもの、人間の闘争の変形か」という詩を寄せています。】

【ミメオグラフの代表作《凝固した愛》個人蔵】愛が凝固する…。おおらかでも自由でもない、愛。

【左《生と死の為の習作》、右《生と死の習作・愛》ともに個人蔵】

「習作」とあるように、《生と死》という300号の大作を構想。幼年期から死を迎えるまでの人生の流れを描くはずが、実現しませんでした。カラスは人生の傍観者として描いたといいます。男女は正面から抱き合わず、それぞれ孤独を抱くように、視線も交わりません。

【《絶筆(未完)》個人蔵】

絶筆にもカラスが。それでも人生最期の描きかけの絵は、まるで幸福な人生を振り返るかのように、好きなものだけをキャンバスにとどめています。何か救われる思いがします。福井さんの愛は、ご自身を癒すものではなく、まるでのちの人を癒すためにこそ、遺されたように感じられました。福井さんの生きること描くことは、それぞれ正面から抱きあえなくても、私たちに愛を遺してくれたのだと思います。

「生誕100年+ 福井良之助 生と死をみつめる愛」始まりました 2024年9月21日

「生誕100年+ 福井良之助 生と死をみつめる愛」が9月21日から開催中です!

福井良之助(1923-1986)は、30代のほぼ10年間、孔版画の一種、謄写版(ミメオグラフ)に心血を注いだのち、62歳で亡くなるまで、おもに油彩画を描きました。

高崎市美術館は開館前に福井良之助のミメオグラフを収蔵し、これまで3回紹介しました。

今回は生誕100年を過ぎ、初めて油彩画33点を展示する、メモリアル企画展です!

高崎駅西口ペデストリアンデッキから美術館へ…

【《夏の終わり》が目印】【美術館入口上に《横顔》のアップ】

入り口には人生と絵画の旅をたどる地図と略年譜が。

会場には福井の25歳から、亡くなる62歳までの作品117点が展示されています。

今回は全館写真撮影OK!ということで、まずは展覧会をご案内します!

【福井良之助 人生と絵画の旅】【25歳の油彩画《混迷の為の習作》】

【1階奥に油彩とミメオグラフの《海の家族》が】【2階ポスター作品《横顔》。実は小さい!】

【2階第3展示室から3階第5展示室までが第2章、美術館初公開の油彩代表作が!】

【3階第5展示室、晩年の横顔女性像の数々。そして《絶筆(未完)》】

10月13日(日曜日)には、晩年の福井さんの肉声に触れた、兒嶋画廊代表、兒嶋俊郎さんと学芸員との対談があります。若き日の兒嶋さんが「先生はなぜ舞妓さんを描くのですか?」と聞いたとき、福井は「俊、それはお前、○○の○○だよ」と答えたそうです。

答えは対談当日に聞けますよ!まだまだご参加を受け付けていますので、ぜひ!

関連事業について

1.関係者と学芸員によるクロストーク「福井良之助 生と死をみつめて」

日時:10月13日(日曜日)午後1時から

講師:兒嶋俊郎(こじま・としお/児嶋画廊代表)×当館学芸員

会場:高崎市南公民館(高崎市美術館と同じ建物)

定員:50名(予約先着順)

参加費:無料

申込:高崎市美術館(027-324-6125)にて電話受付中。

2.関係者と学芸員よるギャラリートーク

日時:10月13日(日曜日)午後2時30分から

講師:兒嶋俊郎(こじま・としお/児嶋画廊代表)×当館学芸員

会場:高崎市美術館展示室

参加費:無料(要観覧料)

※申込不要、当日美術館受付へお越しください

3.学芸員によるギャラリートーク

日時:9月28日(土曜日)、10月26日(土曜日)、11月9日(土曜日)各日午後2時から

講師:当館学芸員

会場:高崎市美術館展示室

参加費:無料(要観覧料)

※申込不要、当日美術館受付にお越しください

企画展「アート&ミュージアム 色のいろいろ」開幕しました 2024年4月13日

本日、4月13日(土曜日)から、企画展「アート&ミュージアム 色のいろいろ」が開幕しました。

本展は、色に注目し、美術作品を中心に歴史や自然科学など様々な視点から色を知ろうとする展覧会です。

4月13日(土曜日)~6月9日(日曜日)まで開催中です。ぜひお越しください。